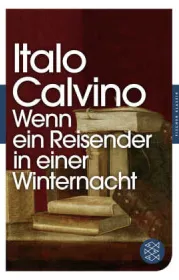

Wenn ein Reisender eine Buchhandlung betritt und nach dem neuen Roman von Italo Calvino fragt, dann kann er allerhand erleben. Er kauft das Buch und merkt beim Lesen, dass sich die Handlung an der spannendsten Stelle wiederholt. Auch hat die Buchbinderei versehentlich Druckbogen eines anderen Buches mit hineingebunden. Also kauft er das neue Buch und schon ist er mittendrin in einem brillanten Verwirrspiel, bei dem er von einer Geschichte in die nächste gerät, immer auf der Suche nach dem neuen Roman von Italo Calvino.

20. Jahrhundert (Thema)

Das Buch resümiert die Debatte um die politische, soziale und wirtschaftliche Entwicklung Osteuropas aus politikwissenschaftlicher und zeithistorischer Sicht. Im Vordergrund stehen dabei die Analyse des staatssozialistischen sowie des postsozialistischen Alltags zwischen Baltikum und Adriaküste und die Frage, welches Erbe diese Staaten in die Europäische Union einbringen werden.

In transnational-vergleichender Perspektive werden historische Entwicklung und Bedeutung von Überlebendenorganisationen untersucht.

Die nationalsozialistische Verfolgungs- und Vernichtungspolitik traf Millionen Menschen aus Europa und anderen Teilen der Welt. Nach der Befreiung entstanden zahlreiche Initiativen und Organisationen ihrer Überlebenden. Die Landschaft aus informellen Netzwerken, Amicales, Komitees, Lagergemeinschaften, nationalen Interessenverbänden und internationalen Dachorganisationen versammelte jüdische wie nicht-jüdische Verfolgte, Antifaschist:innen aus dem Exil, ehemalige Angehörige des Widerstands, Veteranen, kommunistische wie auch nicht-kommunistische Engagierte.

Der Jurist Dr. Fritz Bauer (1903 - 1968) war ein Verfolgter des Nazi-Regimes. Seit 1956 Generalstaatsanwalt in Hessen, war er der Hauptinitiator des Frankfurter Auschwitz-Prozesses (ab 1963). Im Jahr 1957 veröffentlichte Fritz Bauer im Ernst Reinhardt Verlag das Buch "Das Verbrechen und die Gesellschaft". Der Verfasser ringt darin um grundsätzliche Erklärungen für verbrecherisches Verhalten der Menschen. Er greift hierzu wissenschaftliche Ergebnisse und Positionen der 1950er Jahre auf. In seinem Plädoyer für eine neue Ausrichtung im Strafrecht fordert Fritz Bauer, Anthropologie, Psychologie, Soziologie, Medizin und Biologie sowie die Pädagogik einzubeziehen. Die Breite seines Ansatzes war für einen Juristen ungewöhnlich.

Begegnungen mit Persönlichkeiten wie Gottfried Benn, Pablo Picasso, Max Ernst und André Gide. Mit Hellsicht und scharfem Sinn beobachtete Zeitläufte und politische Katastrophen. Der Kampf um Selbständigkeit und die Suche nach geistiger Orientierung: All das bietet das Tagebuch, das Thea Sternheim über einen Zeitraum von 65 Jahren geführt hat. Es ist das Dokument eines wachen und freien Geistes, für den Ästhetik, Moral und Politik stets eine Einheit bildeten.

Ein editorisches Ereignis: Die Briefe der Anna Seghers Briefe an Hermann Hesse, Lion Feuchtwanger, Peter Suhrkamp, Brigitte Reimann, Marcel Reich-Ranicki u.v.a. Die erste umfassende Edition: Briefe an Brecht, Amado, Kisch, Huchel, Ehrenburg, Landshoff, Janka, H. H. Jahnn u. v. a . geben unerwartete Einblicke in Seghers' Leben. Sie sind berührende Zeugnisse und Dokumente der Zeitgeschichte.

Diese Briefauswahl zeigt Anna Seghers von einer unbekannten Seite. Mehr als in der Korrespondenz der frühen Jahre spricht sie hier von sich selbst und über ihr Leben. Ihren engsten Freunden gesteht sie ihre Einsamkeit ein, die sie trotz aller äußeren Erfolge empfindet. Mit Betroffenheit registriert sie den Widerspruch zwischen den offiziellen Huldigungen und der mangelnden Aufmerksamkeit für ihre Arbeit und ihre Kritik.

Kein anderer Autor als Upton Sinclair hätte es fertiggebracht, die Geschichte des Henry Ford, als Beispiel für den Einfluss der großen amerikanischen Vermögen, und die seines ergebenen Arbeits Abner Shutt so zu schreiben, dass ein solch spannender Roman daraus wird, den John Dos Pasos deshalb für Sinclairs wirkungsvollstes Buch hielt.

Ein Haus an einem märkischen See, in dem ein ganzes Jahrhundert wütet: Es ist der Schauplatz für fünfzehn Lebensläufe, Geschichten, Schicksale, von den Zwanzigerjahren bis heute. Seine Bewohner erleben die Weimarer Republik, das Dritte Reich, den Krieg und dessen Ende, die DDR, die Wende und die Zeit der Nachwende. Jedem einzelnen Schicksal gibt Jenny Erpenbeck eine eigene literarische Form, jedes entfaltet auf ganz eigene Weise seine Dramatik, seine Tragik, sein Glück. Ein Panorama des letzten Jahrhunderts von beeindruckender Wucht.

Das Leben ist die Zeit, die dir bleibt

Wie lang wird das Leben des Kindes sein, das gerade geboren wird? Wer sind wir, wenn uns die Stunde schlägt? Wer wird um uns trauern? Jenny Erpenbeck nimmt uns mit auf ihrer Reise durch die vielen Leben, die in einem Leben enthalten sein können. Sie wirft einen scharfen Blick auf die Verzweigungen, an denen sich Grundlegendes entscheidet.