Aktuell

Bruno Frei (1897–1988) hat sich in jungen Jahren vom jüdisch-orthodoxen Boden seiner von Bratislava nach Wien übersiedelten Familie, die in ihm einen künftigen Rabbi gesehen hat, emanzipiert. Vom Wien mit seiner Sozialdemokratie ist Bruno Frei nach Berlin gegangen, wurde dort als aktiver Marxist-Leninist Mitglied der Komintern und hat als solches im Auftrag der Internationalen Arbeiterhilfe die Zeitung „Berlin am Morgen“ (1929–1933) geleitet.

Armut und Erbarmen, Schuld und Vergebung, Tod und Unsterblichkeit der Seele - dies sind die zentralen Themen, die Eugen Drewermann im Werk des russischen Dichters Dostojewski findet. Dostojewski ernst zu nehmen bedeutet für ihn: angesichts einer gnadenlosen Welt von der Gnade zu sprechen und im Schatten der Verzweiflung vom Glauben. Und selbst, wenn es keinen Ausweg mehr zu geben scheint, Orte zu zeigen, an denen Hoffnung möglich ist.

'Kranichtanz', 'Heimkehr', 'Das Leben des Horace A. W. Tabor' und 'Der Rattenfänger' sind Carl Zuckmayers letzte Werke für das Theater.

Neue geistreiche Kolumnen von Deutschlands spitzester Zunge.

Der vielfach preisgekrönte Kolumnist Harald Martenstein ist immer eigensinnig, geistreich und unterhaltsam. Sein liebstes Werkzeug ist der gesunde Menschenverstand, sein Feindbild sind Nörgler, Besserwisser und Dogmatiker. Angst, sich unbeliebt zu machen, hat er nicht.

Eine großartige, abenteuerliche Geschichte für LeserInnen ab 11 Jahren.

Martin hat einen einzigen großen Traum: endlich seinen Vater zu finden. Als der alte Hund Jack vom Hof gejagt wird, auf dem Martin bei einem hartherzigen Bauern lebt, beschließt der Junge, Jack zu folgen. Denn der Hund ist der Einzige, der Martin vielleicht zu seinem Vater führen kann. Und er weiß so einiges von der Welt, im Gegensatz zu Martin, der den Hof noch nie verlassen hat und nicht mal lesen kann.

»Von A bis Z finden sich mal kurz, mal sehr ausführlich erklärt nahzu alle Begrifflichkeiten, mit denen wir seit März 2020 konfrontiert werden. – Dieses Corona-ABC ist wichtig, es ist hilfreich, es macht Spaß und es füllt eine Lücke in der bisherigen kritischen Literatur zur angeblichen › epidemischen Lage von nationaler Tragweite‹, die im März 2020 aus heiterem Himmel und ohne jedwede Gesetzesbegründung in Paragraph 5 des Infektionsschutzgesetzes verankert und im November 2021 wieder ›abgeschafft‹ wurde.« – So die renommierte Fachanwältin für Medizinrecht Beate Bahner im eigens zu diesem Band verfassten Nachwort.

Seit fast 1.000 Jahren ist die europäische Universität der Ort, an dem nach Wahrheit gesucht wird und der freie Gedankenaustausch stattfindet. Sie war ein Vorbild für die Etablierung von demokratischen Institutionen und förderte den technischen sowie gesellschaftlichen Fortschritt.

Doch scheinen Anfang des 21. Jahrhunderts die Tage der Universität als eines Ortes der freien Lehre und Forschung sowie als eines Garanten des Fortschritts zu Ende zu gehen.

»Es gab nämlich damals noch, in manchen Städten am Rhein, eine alte Einrichtung, welche 'die Fastnachtsbeichte' hieß - die aber nur im Dom, nicht in anderen Pfarrkirchen gehört wurde. Sie sollte wohl solchen, die es in diesen Tagen zu arg getrieben hatten, die Gelegenheit zu einer sofortigen Erleichterung und Reinigung ihres Gewissens bieten, bevor der Alltag sie wieder mit anderen Sorgen belastete.«

Wenn schon die Politiker nicht ein noch aus wissen - wie soll man da als Endverbraucher im Reform- und Haushaltskassendickicht noch einen klaren Kopf behalten? Mit der Lebenserfahrung eines geschulten Beobachters erklärt Harald Martenstein, was wir von den täglichen Konfusionen zu halten haben ...

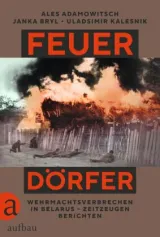

Nach 50 Jahren erstmals auf Deutsch: die Überlebenden berichten die Wehrmachtsverbrechen in Belarus.

Hier kommen Augenzeugen zu Wort, die die Massaker in den belarussischen »Feuerdörfern« während des Zweiten Weltkriegs überlebt haben. Ales Adamowitsch, Janka Bryl und Uladsimir Kalesnik haben sie im ganzen Land ausfindig gemacht und ihre Erinnerungen auf Tonband festgehalten. Behutsam gerahmt und zu Kapiteln geordnet, entsteht aus ihren Stimmen eine verdichtete Erzählung in chorischer Vielstimmigkeit, die über eine Collage weit hinausgeht.