Aktuell

Themenauswahl

Wir waren es gewohnt, dass Europa und Nordamerika die Welt dominieren. In Zeiten der Globalisierung melden nun andere Großmächte politische und wirtschaftliche Ansprüche an und stellen die "westliche" Weltdeutung in Frage. Fortschritt, Säkularisierung, Liberalismus: Warum sollten diese Prinzipien unserer Ideengeschichte für den ganzen Globus gelten? Stefan Weidner ist ein Anhänger der Aufklärung. Gerade deshalb plädiert er dafür, Weltentwürfe aus Arabien, Afrika oder China ernst zu nehmen.

In José Saramagos Version der Geschichte Jesu trifft man auf eine Christusfigur, die durch und durch menschliche Züge aufweist: Lebenshungrig und sinnenfroh, aber auch ängstlich und zweifelnd geht sie durch die Welt. Der bedeutende portugiesische Schriftsteller rüttelt in seiner gewagten Interpretation der "Heilandsgeschichte" an den Fundamenten unserer Kultur und stellt mit beeindruckender Radikalität Geschichte, Religion und Legende in Frage.

Umfassende Analysen des globalen Kapitalismus haben wieder Konjunktur, und mit ihnen kommt auch der zwischenzeitlich totgesagte Karl Marx wieder zu unverhofften Ehren (Negri/Hardt, Robert Kurz u.a.). Freilich scheint diese Auseinandersetzung durchweg recht oberflächlich, findet zumindest Michael Heinrich und plädiert somit für eine Neuaneignung der Marxschen Theorie selbst. Daher zeigt er Wege zum Verständnis des Marxschen Hauptwerkes, dem dreibändigen «Das Kapital» auf.

Der neuntägige Staatsbesuch des persischen Schahs Mohammed Reza Pahlavi und seiner Frau Farah im Mai/Juni 1967 wurde von bundesweiten Protesten begleitet, in deren Verlauf am 2. Juni der Polizist Karl-Heinz Kurras den Studenten Benno Ohnesorg in West-Berlin erschoss. Über die historische Bedeutung des 2. Juni 1967 als Ausgangspunkt von "68" und als Wendepunkt in der Geschichte der Bundesrepublik ist bereits viel geschrieben worden. Doch der ursprüngliche Anlass der Proteste, der Schahbesuch, findet in den meisten Darstellungen kaum Berücksichtigung.

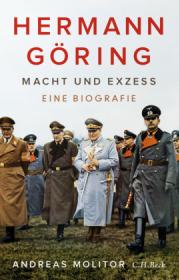

Vom Wehrmachtsgeneral zum Geheimdienstchef.

Reinhard Gehlen war eine der umstrittensten politischen Gestalten der Bonner Republik. Einst als Chef der Abteilung Fremde Heere Ost mitverantwortlich für Hitlers Krieg gegen die Sowjetunion, baute er nach 1945 unter Anleitung der US Army mit ehemaligen Generalstabsoffizieren der Wehrmacht einen westdeutschen Geheimdienst auf. Die Organisation Gehlen wurde 1956 zum Bundesnachrichtendienst (BND), der bis 1968 unter Gehlens Leitung stand. Auf der Grundlage erstmals zugänglicher BND-Akten und vieler weiterer Quellen hat Rolf-Dieter Müller die Biografie Reinhard Gehlens rekonstruiert und zeigt die Bandbreite seines Handelns und seiner persönlichen Verantwortung. Gehlens Biografie bietet einzigartige Einblicke in die Welt der Geheimdienste.

"Gerechtigkeit gibt es nicht - wir können nur versuchen, noch so viele wie möglich zu kriegen."

Ohne sie wäre das Vernichtungssystem nicht möglich gewesen: die KZ-Aufseher, Wachleute, Buchhalter, Helfer - die kleinen Rädchen im großen Mordgetriebe.

Ohne ihn wären sie nie zur Verantwortung gezogen worden: Kurt Schrimm, Staatsanwalt und langjähriger Leiter der Zentralen Stelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen. Sein halbes Leben hat er der Aufgabe gewidmet, NS-Verbrecher wie Josef Schwammberger, Alfons Götzfrid oder John Demjanjuk vor Gericht zu bringen.

Andreas Kallert zeichnet in einer kritisch-materialistischen Analyse nach, wie während der globalen Finanzkrise ab 2007 seitens der öffentlichen Hand dreistellige Milliardensummen für die Rettung von Finanzinstituten mobilisiert werden konnten. Die Strategie der Systemrelevanz mitsamt der Vereinnahmung aller BürgerInnen als potentielle Opfer der Finanzkrise spielte hierfür die entscheidende Rolle. Die Arbeit liefert eine fundierte Kritik der Systemrelevanz, die sich in Gesetzen und Institutionen materialisiert hat und zum Passepartout für den Zugriff auf öffentliche Mittel geworden ist.

Am 26. August 1944 wird der Abwehroffizier Hans Georg Klamroth wegen Hochverrats hingerichtet. Jahrzehnte später sieht seine jüngste Tochter in einer Fernsehdokumentation über den 20. Juli Bilder ihres Vaters aufgenommen während des Prozesses im Volksgerichtshof. Ein Anblick, der Wibke Bruhns nicht mehr loslässt. Wer war dieser Mann, den sie kaum kannte, der fremde Vater, der ihr plötzlich so nah ist. Die lange Suche nach seiner, ja auch ihrer eigenen Geschichte führt sie zurück in die Vergangenheit: Die Klamroths sind eine angesehene großbürgerliche Kaufmannsfamilie und muten wie ein Halberstädter Pendant zu den Buddenbrooks an. Unzählige Fotos, Briefe und Tagebücher sind der Fundus für ein einzigartiges Familienepos.

Bis heute herrscht in der Linken große Uneinigkeit über Nation und Nationalismus. Während in Deutschland «nationalistisch» mit rechtem Denken verbunden wird, gilt der Begriff in anderen Teilen der Welt als linke Selbstbezeichnung und antiimperialistische Strategie emanzipatorischer Kämpfe. Aber im Nationalismus steckte von Beginn an beides: Der Wunsch nach Emanzipation ebenso wie Gewalt und Ausgrenzung. Nationalismus führte sowohl zur Befreiung als auch zu Massenmord, zur kollektiven Einforderung gleicher Rechte als auch zur Verweigerung derselben Rechte gegenüber Anderen. Eine Kritik des Nationalismus muss jene Ambivalenz und Widersprüchlichkeit umfassen. Anhand der Geschichte des linken Nationalismus soll hier eine Kritik des Phänomens entwickelt werden, die all seinen Erscheinungsformen gerecht wird.

25 Jahre sind vergangen, seit eine Handvoll Schweizer Ärztinnen und Ärzte beschloss, das kubanische Gesundheitssystem zu unterstützen, um die beispielhaften Errungenschaften Kubas zu erhalten.

Die kubanische Regierung und ihre Fachkräfte haben ein umfassendes Gesundheitssystem von hoher Qualität aufgebaut, das allen Kubanerinnen und Kubanern frei zugänglich ist. Kuba teilt bei Naturkatastrophen und Epidemien seine Errungenschaften in der Gesundheitsversorgung mit anderen Ländern solidarisch und entsendet zahlreiche Fachleute in Länder Lateinamerikas, Afrikas und Asiens, obschon die eigenen Ressourcen oft knapp sind.

Das Buch dokumentiert Veränderungen in Kuba und die Entwicklung solidarischer Zusammenarbeit von mediCuba-Suisse in den letzten 25 Jahren.