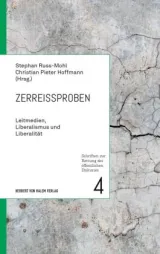

Erleben Liberalismus und Liberalität im 21. Jahrhundert eine neue Blüte? Oder durchleben sie eine tiefe Krise? Viele liberale Werte treffen heute auf breite Zustimmung, doch manche werden vehement bekämpft. Der öffentliche Diskurs scheint bunter denn je, gleichzeitig greifen Intoleranz und Diskursverweigerung um sich. Meinungsumfragen zeigen große Unterstützung für gesellschaftsliberale Politiken, der Wirtschaftsliberalismus bleibt dagegen ein weithin liebevoll gepflegtes Feindbild. Wie steht es also um Liberalismus und Liberalität im öffentlichen Diskurs? Sie stehen unter Druck - und sind Zerreißproben unterworfen: Neoliberalismus, Identitätspolitik, Corona-Krise. Im Mittelpunkt dieser Zerreißproben stehen immer wieder Medien und Journalismus. Was wissen wir über das Verhältnis von Leitmedien zu Liberalismus und Liberalität? Wie wird über liberale Anliegen oder Parteien berichtet?

Medien (Thema)

"Es ist so bequem, unmündig zu sein." Josef Kraus macht das berühmte Kant-Zitat zum Leitmotiv einer provokanten Anleitung zum Selberdenken. Er identifiziert die diversen "Ismen" und quasi-religiösen Anti-Bewegungen als Faktoren, die die deutsche Mentalität heute prägen. Die Folgen sind ein deutscher "Auto-Rassismus"und eine "Vollkasko-Bemutterung" durch den Staat und die Medien. Letztendlich schleust uns all dies in politisch korrekte Meinungskorridore und führt zur Enteignung der Sprache und des Denkens. Eine schonungslose Analyse des deutschen Untertanengeistes - für alle, die es sich nicht in der Dekadenz gemütlich machen wollen.

An welcher Stelle zwischen Demokratie und Faschismus befindet sich unsere Gesellschaft? Verbreiten die großen Medien Desinformationen und verhindern eine kritische gesellschaftliche Debatte? Welchen Beitrag leistet Pseudowissenschaft aus deutschen Universitäten zur Erschaffung von Trugbildern über unser politisches System und historische Ereignisse?

Der Physiker Ansgar Schneider und der Mediziner Klaus-Dieter Kolenda begegnen diesen Fragen in einem anregenden Gespräch über die Zerstörung des World Trade Centers, Wissenschaft und Pseudowissenschaft, den Tiefen Staat und "Verschwörungstheorien", weltweite Propaganda und eine Generation gesellschaftlicher Leugnung.

Die Zeit der offenen Worte ist gekommen!

Während die klassischen Printmedien von der FAZ bis zum Spiegel an Auflage verlieren, legen die rechten Publikationen seit mehreren Jahren zu. Rechtes Gedankengut sickert immer mehr in die Mitte der Gesellschaft und wird attraktiv für Bürger, die sich lange ganz anders verortet haben. Der Nachrichtenjournalist Hans Demmel und der TV-Journalist Friedrich Küppersbusch analysieren in Anderswelt die Wirkungsweise rechter Medien anhand von Tichys Einblick, MMNews, KenFM, Compact und Junge Freiheit, deren Websites und Youtube-Kanälen. In einem »Selbstversuch« hat sich Hans Demmel ein halbes Jahr ausschließlich die Lektüre und die Videos dieser Publikationen verordnet, Tagebuch geführt und den Einfluss auf sein Denken festgehalten. Friedrich Küppersbusch liefert dazu den Faktencheck und die notwendigen Hintergrundinformationen ...

Volle Deckung! Der Zombie-Journalismus ist da. Und wenn er Sie erwischt, sind Sie erledigt: blutleer, hirntot, Teil der Horde. Die Armee der Zombie-Journalisten ist dabei, alles zu töten, was uns lieb und teuer war: Demokratie, Grundrechte, Meinungsfreiheit. Wer das Wort "Freiheit" auch nur noch flüstert, muss befürchten, medial in Stücke gerissen zu werden. Jeder zweite Bürger wagt es nicht einmal mehr, seine Meinung öffentlich kundzutun. Verständlich. Denn der Zombie-Journalismus wittert Menschen mit schlagendem Herzen und funktionierendem Gehirn und macht erbarmungslos Jagd auf sie.

Der zweite Band von "morgen - wie wir leben wollen" nimmt unseren Medienkonsum unter die Lupe. Die moderne Medienlandschaft hat sich rasant verändert und verkleinert die Welt, indem sie die Kommunikation in Schule, Beruf und Freizeit in einem Maß erleichtert, sodass sie nicht mehr wegzudenken ist. Jedoch fühlt man sich immer öfter allein gelassen - wer wird in Zukunft die Medieninhalte kuratieren? Es bestehen erhebliche Risiken durch suchthaftes Medienverhalten für die Psyche und den Körper - insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Es ist die Rede von digitaler Depression.

2021 ist ein Jahr der Zäsuren. Mit der Bundestagswahl endet nach 16 Jahren die Ära Merkel, und in einer historischen Entscheidung stärkt das Bundesverfassungsgericht die Freiheitsrechte der jüngeren Generation. Die Ökologie steht nun endlich im Zentrum aller Zukunftsfragen: Wirtschaft, Verkehr, Ernährung, aber auch Wissenschaft, Journalismus und Politik - elementare Bereiche der Gesellschaft müssen neu gedacht werden. Große Umbrüche stehen bevor. Und es hängt viel davon ab, ob wir gemeinsame Lösungen finden. Wieviel Ehrlichkeit verträgt der Konflikt zwischen den Generationen? Wir müssen dringend miteinander reden. Aktivistin und Vize-Chefredakteur, Studentin und Familienvater: Spannend, offen und klug diskutieren Luisa Neubauer und Bernd Ulrich die Schicksalsfragen unserer Tage. Denn noch haben wir die Wahl.

Die Digitalisierung schreitet unaufhaltsam voran. Wir sind benommen vom Kommunikations- und Informationsrausch. Gleichzeitig spüren wir eine Ohnmacht angesichts des Tsunamis der Information, die deformative, destruktive Kräfte entfaltet. Die Digitalisierung erfasst inzwischen auch den Bereich des Politischen und führt zu massiven Verwerfungen im demokratischen Prozess. Wahlkämpfe als Informationskriege werden mit allen erdenklichen technischen und psychologischen Mitteln geführt. Social Bots, die automatisierten Fake-Accounts in den sozialen Medien, verbreiten Fake News, Hetze und Hass und beeinflussen die politische Meinungsbildung.

Dieses Lehrbuch gibt einen Überblick über grundlegende Strukturen der Entwicklung gesellschaftlicher Kommunikation und der dafür genutzten Medien. Geografisch stehen dabei weitgehend das heutige (West-)Europa sowie der deutsche Sprachraum und die Schweiz im Mittelpunkt. Inhaltlich liegt der Fokus auf dem Funktionieren gesellschaftlicher Kommunikation und damit vorwiegend auf dem je aktuellen Austausch von Nachrichten und Sichtweisen - Medienunterhaltung wird eher am Rande thematisiert. Ausgangspunkt der dargestellten Entwicklungen ist die Versammlungskommunikation, die von frühzeitlichen Gesellschaften bis weit ins Mittelalter hinein die dominierende Form öffentlicher Kommunikation war. An ihre Stelle traten zunehmend Formen von Kommunikation über Distanz, die schließlich seit der Frühen Neuzeit - mit dem Aufkommen von periodischen Zeitungen und Journalismus - die zentrale Rolle für den gesellschaftlichen Austausch übernahmen.

Die Medienlandschaft steckt durch Digitalisierung und Globalisierung in einem epochalen Umbruch. Doch welche Chancen und welche Gefahren birgt das Internet für den demokratischen Diskurs? Welche Rolle spielen Konzerne und Plattform-Kapitalistinnen im Medienwandel? Und wird immer nur alles schlechter, oder können Journalismus, Social Media und Öffentlichkeitsarbeit auch dazu beitragen, die Welt besser zu machen und einen sozial-ökologischen Wandel zu Nachhaltigkeit herbeizuführen. Diese und andere Fragen beleuchtet der neue Sammelband des Netzwerks Kritische Kommunikationswissenschaft.