Themen - Autoren - Verlage - Inhaltsgruppen RSS

Aktuell

Themenauswahl

Wie sollte die Welt nach dem Ende des Kalten Kriegs aussehen? Im Zentrum standen für die deutsche Außenpolitik die Ausgestaltung Europas durch den Vertrag von Maastricht und ein Sicherheitssystem, das auch die Balance im Verhältnis zur zerfallenden UdSSR und den Staaten Mittel- und Osteuropas wahren sollte. Weitere Herausforderungen ergaben sich aus dem Golfkrieg und den Versuchen zur Eindämmung des Jugoslawienkonflikts.

1993 engagierte sich das Auswärtige Amt auf multilateraler Ebene für eine Beendigung des Kriegs im früheren Jugoslawien. Zudem entsandte die Bundesregierung im Rahmen einer VN-Mission Soldaten nach Somalia. Im Zuge einer neuen Asienpolitik reisten Bundeskanzler Kohl und Außenminister Kinkel nach Fernost, während sich in Moskau Präsident Jelzin und das Parlament auf eine Konfrontation zubewegten, deren Ausgang Bonn nicht gleichgültig sein konnte.

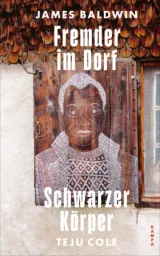

James Baldwin reist erstmals im Sommer 1951 nach Leukerbad, einem Walliser Dorf mit 600 Einwohnern. Mehr als sechzig Jahre später, im Sommer 2014, reist Teju Cole nach Leukerbad, Baldwins Essay »Ein Fremder im Dorf« im Gepäck. Sechzig Jahre trennen die beiden Autoren, ein Ort führt sie zusammen, und obwohl sich die Dinge geändert haben, besteht der Rassismus fort.

Die friedliche Einigung Deutschlands bei voller NATO-Mitgliedschaft steht im Zentrum der 436 bislang unveröffentlichten Dokumente. Mit der Wirtschafts- und Währungsunion schritt Europas Integration voran. Die „Charta von Paris" beendete die Blockkonfrontation, und das neue Gewicht der VN nährte Hoffnungen auf eine „neue Weltordnung". Doch bereits die irakische Invasion Kuwaits Anfang August stellte diese wieder infrage.

Das Epochenjahr 1989 brachte für die Bonner Politik neben dem fundamentalen Wandel in Mittel- und Osteuropa mit der Maueröffnung weitere Herausforderungen: die Unterdrückung der Demokratiebewegung in China, die libysche Chemieanlage in Rabta, die Colonia Dignidad in Chile, den Fall Rushdie und die Beziehungen zum Iran, den Streit um die nuklearen Kurzstreckenraketen, den KSZE-Prozess sowie den Weg zur europäischen Wirtschafts- und Währungsunion.

1988 war ein Jahr dynamischen Wandels. In ihrer Politik gegenüber der DDR sah sich die Bundesregierung mit der wachsenden Instabilität des SED-Regimes konfrontiert. Gleichzeitig bewegten sich die übrigen Ostblock-Staaten, allen voran die UdSSR, politisch und wirtschaftlich auf den Westen zu. Auch die internationale Schuldenkrise, der sowjetische Rückzug aus Afghanistan sowie die Beziehungen zu Syrien und Iran forderten die Bonner Diplomatie.

Der 8. Dezember 1987 stellte einen Meilenstein der Abrüstung dar: Mit dem INF-Vertrag wurde erstmals eine Waffenkategorie abgeschafft - jene nuklearen Mittelstreckenraketen, um die im Zuge des NATO-Doppelbeschlusses heftig gestritten worden war. Dieser Durchbruch im Ost-West-Verhältnis betraf den "Frontstaat" Bundesrepublik in besonderer Weise, wie zahlreiche der hier erstmals veröffentlichten 381 Dokumente belegen.

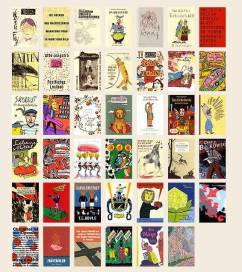

Kaum ein Schriftsteller des 20. Jahrhunderts hat in den letzten Jahren eine ähnliche Renaissance erfahren wie James Baldwin. Was zum einen mit der einzigartigen Schönheit seiner Prosa zu tun hat - aber auch damit, dass die Themen, die ihn bereits vor sechzig Jahren umtrieben, noch heute drängend sind.

Das Ost-West-Verhältnis im Jahr 1986 war geprägt von einer nie gekannten Dynamik. Mit einer Reihe öffentlichkeitswirksamer Vorschläge zur Rüstungskontrolle forderte KPdSU-Generalsekretär Gorbatschow die NATO heraus. Der Gipfel der Supermächte in Reykjavik eröffnete, obwohl ergebnislos, die Perspektive einer Welt ohne Atomwaffen. Zusammen mit der Fortsetzung des KSZE-Prozesses nährte diese Entwicklung die Hoffnung auf eine neue europäische Friedensordnung. Auch das Verhältnis zur UdSSR schien nach dem Besuch Außenminister Genschers in Moskau neuen Schwung zu erhalten, der jedoch durch einen Vergleich zwischen Gorbatschow und NS-Propagandaminister Goebbels in einem Newsweek-Interview von Bundeskanzler Kohl abrupt abgebremst wurde.

In welchem Verhältnis stehen moderner Staat und moderne Familie? Dorit Geva verfolgt diese Frage anhand einer für die Staatlichkeit symbolkräftigen Institution: der Wehrpflicht.

In einer historisch vergleichenden Studie zu zwei paradigmatischen Nationen, zu Frankreich und zu den Vereinigten Staaten, untersucht sie die Spannung zwischen familialer und staatlicher Autorität. Es wird deutlich, dass zentrale Erwartungen an männliche Staatsbürger - Soldat sein und Vater sein - im Widerspruch zueinander stehen. Denn wenn Männer Soldaten werden, sind sie nicht da, um der Familie vorzustehen, und als Väter können sie nicht jederzeit kämpfen.