Themen - Autoren - Verlage - Inhaltsgruppen RSS

Aktuell

Themenauswahl

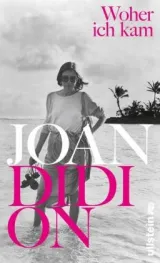

"Unwiderstehlich... Ein Liebeslied über den Ort, an dem ihre Familie seit Generationen lebt, aber ein Liebeslied voller Fragen und Zweifel." Michiko Kakutani, New York Times

Joan Didion wurde in Sacramento geboren und verbrachte die meiste Zeit ihres Lebens in Kalifornien. In "Woher ich kam" spürt sie der Geschichte und den Mythen dieses Landstrichs nach und denen ihrer Familie, die seit vielen Generationen an der Westküste beheimatet ist. Sie beschreibt vornehmlich die weibliche Ahnenreihe, aus der sie stammt, von der Ur-ur-ur-ur-ur-Großmutter Elisabeth Scott, geboren 1766 in Virginia, bis zu ihrer Mutter Eduene Jerrett Didion, die 2001 starb und in Joan Didions Augen viele der "Verwirrungen und Widersprüche kalifornischen Lebens" verkörpert hatte.

Vortragsreihe des Internationalen Komitees der Vierten Internationale zum 100. Jahrestag

Band 1: Die Februarrevolution und die Strategie der Bolschewiki

Von Februar bis Oktober 1917 wurde Russland von zwei gewaltigen Revolutionen erschüttert. Die erste beseitigte die Romanow-Dynastie, die mehr als 300 Jahre lang über das Land geherrscht hatte. Die zweite stürzte die bürgerliche Provisorische Regierung und errichtete den ersten sozialistischen Arbeiterstaat der Geschichte. Hundert Jahre nach der Russischen Revolution bleiben die Ereignisse von 1917, ihre Folgen und Lehren Gegenstand erbitterter Auseinandersetzungen.

Praxisnahe Hilfe für ein gesellschaftliches Problem

Einsamkeit betrifft jeden. Doch wer einräumt, einsam zu sein, beichtet einen vermeintlichen Defekt. Er stigmatisiert sich selbst, wird noch einsamer. Ein Teufelskreis. Die Anforderungen durch unsere immer effizientere und schnellere Arbeitswelt führen zu Dauerstress, einem der Hauptrisikofaktoren für Einsamkeit. In unserer marktorientierten Konsumgesellschaft verlieren wir die Fähigkeit zum Miteinander.

"Warum brauchen wir so ein Foto?" Mit einer Frage beginnt dieses Buch vom plötzlichen Ende einer unbeschwerten Kindheit. "Eines Tages werdet ihr verstehen, wie wichtig dieses Familienfoto ist." Die Aufnahme aus dem Belgrad des Jahres 1939 wird zu einem der wenigen Erinnerungsstücke, die Reli Alfandari Pardo von den Ihren geblieben sind. Das Bild zeigt, "was man eine glückliche Familie nennt". Damit ist es bald vorbei. Zuerst in der Schule tritt etwas Trennendes verstörend zwischen das Mädchen und ihre christlichen Freundinnen. Sie nimmt sich vor, ihre Ausgrenzung mit Stolz zu tragen: "Ich mußte lernen, Jüdin zu sein". Der Zweite Weltkrieg erreicht auch Jugoslawien, deutsche Flugzeuge bombardieren am 6. April 1941 die Hauptstadt. Mit den Besatzern hält der Alptraum Einzug ins Leben der serbischen Juden.

Reli Alfandaris Buch gehört zu den bewegenden Überlebensgeschichten der Literatur, in einem Atemzug zu nennen mit berühmten Zeugnissen wie Marga Mincos "Das bittere Kraut".

Anlässlich des zweifelhaften Jubiläums »20 Jahre Private Equity in der Gesundheitsversorgung in Deutschland« nimmt der Autor eine betont sachliche Bestandsaufnahme vor - gerade weil es zahlreiche Gründe gibt sich aufzuregen. Seit der Übernahme des Pflegeheimbetreibers Casa Reha 1998 durch die ECM Equity Capital Management GmbH wurden immer mehr Einrichtungen übernommen - verstärkt in den letzten drei bis vier Jahren mit einem vorläufigen Höhepunkt 2017. Dennoch erlangten nur einzelne Übernahmen lokal begrenzte Aufmerksamkeit. Selbst die Bildung eines Rehabilitationskonzerns durch den niederländischen Finanzinvestor Waterland Private Equity, der inzwischen etwa 10 Prozent aller Rehabetten in Deutschland besitzt, wurde außer von den betroffenen Beschäftigten und der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di kaum zur Kenntnis genommen. Eine Auseinandersetzung über die Folgen für die Arbeitsbedingungen, die Behandlungsqualität oder Auswirkungen auf das gesamte Gesundheitswesen fand eher zaghaft statt oder erreichte nur eine kleine Öffentlichkeit.

Rechte Politiker sprechen von "Entsorgung", von "Umvolkung", von "Kopftuchmädchen und Messermännern". Davon, dass die Hitlerzeit ein "Vogelschiss" gewesen sei. Und vor allem nehmen sie für sich in Anspruch, für "uns" und "unser Deutschland" zu sprechen. Doch was für ein "Wir" setzen sie da überhaupt voraus?

Die Allmende (Gemeingut) steht in ähnlichem Gegensatz zum Schrebergarten wie die Studentin Anja zu dem Kriminalpolizisten Bernd. Anja wird fast verrückt vor Wut über die globale Großindustrie, die das Gemeingut "Wasser" den armen Bewohnern Südamerikas wegnimmt, so dass sie beschließt, zu handeln. Sie will einen Topmanager entführen, um ihn zu zwingen, der Welt die Wahrheit zu sagen über die kriminellen und menschenverachtenden Methoden des Unternehmens. Dabei kommt ihr Bernd in die Quere, der Polizist, der sein Leben und sein Denken in festen Regeln geordnet hat. Sie entführt ihn und muss sich mit ihm auseinander setzen, bevor sie ihre gewagte Aktion starten kann.

Pia Klemp ist selber Aktivistin, als Kapitänin eines NGO-Schiffes kämpft sie gegen die schreienden Ungerechtigkeiten auf unseren Meeren. Ihr erster Roman ist atemberaubend spannend und zugleich in selbstironischer Leichtigkeit geschrieben.

Der Agrarökonom Tony Rinaudo revolutioniert mit seiner Methode (FMNR) die Wiederaufforstung in Afrika. Die Methode beruht auf der Nutzung vorhandener Baumstümpfe und Baumwurzeln. Durch gezieltes Ausschneiden von schwachen Sprossen wird das Wachstum der Pflanzen begünstigt. Inzwischen wird die Methode erfolgreich in Ländern wie Niger, Äthiopien, Tschad, Burkina Faso oder Mali angewandt. Wo vor zehn Jahren noch stachelige Büsche standen oder sich die Wüste ständig ausdehnte, forsten Farmer dank der Methode große Landstücke auf.

Am Ende dieses Romans ist der Erzähler Andreas 28 Jahre alt und studiert in Frankfurt am Main, wo er sich unter anderem mit Wahrheitstheorien auseinandersetzt. Andreas Maier erzählt, wie es gerade die Hindernisse in seinem Leben waren, die seinen Protagonisten zu einer derart abseitigen Beschäftigung veranlassten. In seinem ironisch-komisch, zugleich Gefühle nicht aussparenden Duktus sucht er dem auf die Spur zu kommen, was ihn zur Beschäftigung mit der Unterscheidung zwischen "wahr" oder "falsch" bzw. "Lüge" beinahe unweigerlich geführt hat.

Die Gründe liegen in der Kindheit: Konflikte des fünf Jahre älteren Bruders mit dem CDU-Vater: "Realpolitik" (der Vater ist Kreistagsabgeordneter) vs. einem ethisch "reinen" "Fundamentalismus" (der Bruder gründet, kaum fünfzehn, den ersten Grünen-Verband in der Stadt mit). Der Protagonist ist damals zwölf und lernt erstmals, wie offen zutage liegende Wahrheiten von engsten Verwandten dauerhaft bestritten werden. Der Schüler schaut den Diskussionen, etwa im Sozialkundeunterricht oder bei der Blockade vor dem Kasernentor, nur noch zu, ohne einzugreifen, und beginnt sie als Gesellschaftsspiel zu lesen.

1999 entschied die NATO, in die Auseinandersetzungen zwischen der paramilitärischen UÇK, die für die Unabhängigkeit des Kosovo kämpfte, und der serbisch-jugoslawischen Armee einzugreifen. Damit wollte sie die Regierung Slobodan Milosevics zum Rückzug der Armee aus dem Kosovo zwingen. An den Luftschlägen der NATO gegen Serbien beteiligte sich auch Deutschland, dessen rot-grüne Regierung sich zu dieser militärischen Maßnahme mit dem Verweis auf serbische Menschenrechtsverletzungen durchrang.