Themen - Autoren - Verlage - Inhaltsgruppen RSS

Aktuell

Themenauswahl

Der Band greift filmsoziologische Fragestellungen in ihren vielfältigen Facetten auf, die von renommierten Wissenschaftlerinnen bearbeitet werden. In Überblicksartikeln wird ein Einblick in die zentralen Themenfelder eröffnet. Im ersten Kapitel werden historische Wurzeln und Traditionen am Beispiel bedeutender Filmsoziologinnen dargestellt und so ein historischer Abriss zu Themen und Problemen der Filmsoziologie gegeben. Im zweiten Kapitel werden theoretische Perspektiven der Filmsoziologie behandelt, im dritten Kapitel verschiedene Methodologien vorgestellt. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit einzelnen Themen des Films und Genreanalysen. Das fünfte Kapitel widmet sich in Abgrenzung zum fiktionalen Film dem dokumentarischen Film in Theorie und Geschichte. Das sechste Kapitel stellt aktuelle Bezugsfelder der Filmsoziologie dar und öffnet Perspektiven für den interdisziplinären Austausch.

Ein Schnuppertag im Paradies

Die Menschen streben nicht mehr nach dem Paradies: Manche wollen lieber zur Hölle fahren, wo sie sich endlose Unterhaltung erhoffen. Um an die göttlichen Verheißungen des Himmels zu erinnern, wird dort ein Tag der offenen Tür organisiert. Der Teufel schläft aber nicht - und lädt ebenfalls zum Schnuppertag.

Himmlisch gut und teuflisch durchtrieben: Ein Abenteuer voller Humor, das zeigt, was wirklich zählt im Leben.

Mit der Frage, warum Menschen ihre Unterwerfung hinnehmen, setzt die kritische Auseinandersetzung mit der Legitimität monarchischer Herrschaft ein. Mit ihr beginnt die Geschichte der Demokratie. Im 16. Jahrhundert vollzieht sich in Europa nicht nur ein tiefgreifender kultureller und ökonomischer Wandel, sondern es entsteht auch eine neue Form der radikalen Herrschaftskritik. Diese bleibt bis heute aktuell, weil sie sich an einen neuen Adressatenkreis richtet: die Menge der Beherrschten. Der zu Unrecht als Fürstenberater gescholtene Machiavelli wie auch Étienne de La Boétie fragen nach den Gründen von Herrschaft, indem sie die Perspektive des Volkes einnehmen. Beiden geht es nicht mehr um die moralischen Dimensionen guter Herrschaft oder ihre Legitimierung als göttlich eingesetzter. Stattdessen entdecken sie das Volk als Quelle derjenigen Macht, welche die Wenigen über die Vielen herrschen lässt.

Im neuen Anna-Göldi-Buch spielt der Churer Priester und Teufelsaustreiber Johann Joseph Gassner eine einflussreiche Rolle. Die von ihm entfachte Satans-Hysterie befeuerte die letzten europäischen Hexenprozesse: 1775 im süddeutschen Kempten, 1779 im bündnerischen Tinizong und 1782 in Glarus. Zwischen diesen drei Prozessen gibt es deutliche Unterschiede, aber auch interessante Gemeinsamkeiten. er Göldi-Hexenprozess wurde zu einem der allerersten großen «Whistleblowing»-Fälle in Europa. Die öffentliche Debatte, welche die Publikation geheimer Prozessdokumente entfachte, hatte eine heilsame Wirkung. Sie ebnete den Weg zu einer vom Dämonenglauben befreiten Strafjustiz und besiegelte das Ende der Hexenverfolgung, die in erster Linie eine Frauenverfolgung war.

Ein Klassiker. Eindringlich hat Eveline Hasler das Leben Anna Göldins zu einer Geschichte gestaltet, die niemanden kaltlässt.

Anna Göldin war die letzte Frau, die in Europa als Hexe hingerichtet wurde. Sie wird 1743 als Kind armer Bauern geboren. Die Eltern sterben früh, Anna wird Dienstmagd, geschwängert und, weil der uneheliche Säugling kurz nach der Geburt stirbt, wegen Kindsmordes verurteilt. Nach Verbüßen ihrer Strafe findet Anna Arbeit bei der Familie von Regierungsrat Tschudi. Als eine Tochter Tschudis Stecknadeln spuckt, wird die Magd beschuldigt, sie verhext zu haben. Göldin flieht ins Toggenburg, wird verraten und 1782 hingerichtet.

Das vermeintliche Paradies...

Im 19. Jahrhundert sind in Zürich, Graubünden, dem Glarnerland und im Aargau Hunger und Elend so groß, dass es zu einer riesigen Auswanderungswelle ins »gelobte Land« Brasilien kommt. Auch im Jahr 1855 begibt sich wieder eine Gruppe von Männern, Frauen und Kindern auf die weite Reise ins vermeintliche Paradies.

Die sozialen und ökologischen Probleme, denen wir im 21. Jahrhundert begegnen, sind in ihrer Brisanz und Komplexität nicht erst aufgrund der Covid-19-Pandemie einzigartig. Sie erfordern ein neues, bewusstes Anerkennen, dass Mensch und Menschheit eine entscheidende Rolle in ihnen spielen, und sie fordern unsere Entschlossenheit, den Wandel gemeinsam zu bewältigen und zu gestalten. Erhalten werden kann unser Planet nur dann, wenn wir die beiden großen Themen der Zukunft, nämlich die Frage nach der sozialen und der ökologischen Gerechtigkeit, miteinander vereinen. Der vorliegende Band widmet sich dieser Vereinigung auf ebenso vielfältige wie ganzheitliche Weise.

Die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, das im Mai 1949 in Kraft getretene Grundgesetz, bildet das Fundament unserer parlamentarischen Demokratie. Insbesondere die in den ersten Artikeln formulierten Grundrechte schützen die individuelle Freiheit jedes deutschen Bürgers. In einer Zeit, in der der Konsens unseres Zusammenlebens immer häufiger und lauter in Frage gestellt wird, sollten wir uns an den hohen Wert unserer garantierten Grundrechte erinnern.

Ethel Smyth war gleich mehrfache Rebellin und Pionierin: Ihren Wunsch, Komposition zu studieren, setzte sie per Hungerstreik gegen ihre Eltern durch. Mit wilder Entschlossenheit überwand sie alle gesellschaftlichen Hürden auf dem Weg zur professionellen Komponistin, bis ihre Werke u.a. in der Royal Albert Hall und der Staatsoper Berlin uraufgeführt wurden. Während des Studiums in Leipzig verkehrte sie u.a. mit Clara Schumann, Anton Rubinstein, Edvard Grieg und Johannes Brahms. Sie war offen lesbisch, mit Emmeline Pankhurst und Virginia Woolf ebenso befreundet wie mit Bruno Walter und Hermann Bahr ...

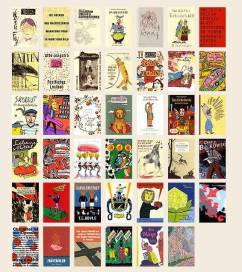

Der Sammelband geht zurück auf den Workshop »DDR-Literatur und die Avantgarden«, der am 19. und 20. Juli 2021 an der Freien Universität Berlin stattfand. Veranstaltung und Publikation entstammen dem Forschungsprojekt »Writing Berlin«, das am Exzellenzcluster EXC 2020 »Temporal Communities: Doing Literature in a Global Perspective« beheimatet ist. Das Projekt untersucht die internationalen literarischen Beziehungen und Einladungsprogramme in Berlin seit dem Mauerbau - in Ost und West bis hin zur Gegenwart, also auch im wiedervereinigten Berlin.