Themen - Autoren - Verlage - Inhaltsgruppen RSS

Aktuell

Themenauswahl

Raphael Lemkin, der polnisch-jüdische Vater der UN-Völkermordkonvention von 1948, sah auch in der Vertreibung von 14 Millionen Deutschen am Ende des Zweiten Weltkrieges einen Genozid. Dieser begann für ihn nicht erst bei der physischen »Ausrottung« ganzer Völker, sondern bedeutete »Zerstörung nationaler Gruppen als solcher« in ihrer sozialen Existenz. Der Deutsche Bundestag schloss sich 1954 beim Beitritt zur UN-Konvention von der CDU bis zur SPD Lemkins breitem Genozidbegriff an.

Die deutsche Beteiligung am Unrecht: Unfassbares Leid prägt die Geschichte der Sklaverei: Frauen, Männer und Kinder wurden ihren Familien entrissen, ihrer Heimat beraubt, zum Schuften gezwungen - oft unter brutalen Arbeits- und Lebensbedingungen. Lange hielt sich der Glaube, die Deutschen hätten mit Sklaverei nichts zu tun gehabt, doch mittlerweile entdecken Historikerinnen und Historiker in Archiven immer neue Spuren deutscher Akteure, Menschen, die anderen entweder selbst die Freiheit nahmen oder von ihrer Versklavung profitierten.

»UND WAS IST AMERIKA? Ist es ein Stück Land, das übersät ist von den achtlos dahingeworfenen Knochen derjenigen, die der Doktrin der territorialen Expansion im Wege standen, oder eine Verfassung? Ist es eine Ansammlung zusammengedrängter Menschen, die sich danach sehnen, wieder frei atmen zu können, oder bloß ein paar Grenzen auf einer Karte? Dies sind keine rhetorischen Fragen. Um die Geschichte der Schwarzen in diesem Land zu verstehen, müssen wir uns erst darauf einigen, wie wir 'dieses Land' definieren. Denn wenn das, was wir als 'Schwarze Geschichte' bezeichnen, jenes Puzzle umfasst, das heute als 'die Vereinigten Staaten von Amerika' bekannt ist, kamen die rund zwanzig versklavten Afrikaner, die im Jahr 1619 in Virginia landeten, mehr als ein Jahrhundert zu spät zur Party.«

Der Briefwechsel zwischen Lotte Tobisch, Mitglied des Wiener Burgtheaters, und Theodor W. Adorno begann im September 1962 und setzte sich bis zum Tod des Philosophen 1969 fort; er umfasst etwa 280 Briefe, Ansichtskarten und Telegramme. Der Briefwechsel ist das Dokument einer Freundschaft über die Generationen, über die sozialen Positionen, die Formen der Intellektualität und die Temperamente hinweg. Lotte Tobisch von Labotýn, ein Vierteljahrhundert jünger als der Philosoph, hatte den sozialen Hintergrund, den er schätzte: 'nicht bürgerlich', vielmehr adelig, nonkonform, mit 'der Gesellschaft' auf ironische Distanz vertraut.

Das vorliegende Album, in enger Verbindung mit einer Fotoausstellung entstanden, bringt die Geschichte eines Staatsverbrechens in Erinnerung, zu dem es ohne die "Nebelwand" eines Weltkrieges vermutlich nicht gekommen wäre - zumindest nicht in dem uns gegenwärtig bekannten Ausmaß. Es wird in der Türkei bis heute von offizieller Seite bestritten oder heruntergespielt. Schon im Mai 1915 drohten Großbritannien, Frankreich und Russland der osmanischen Regierung wegen der Vernichtung der ArmenierInnen - umschrieben als "neuerliche Verbrechen gegen die Menschheit und Zivilisation" - ein internationales Strafgericht an. Es hat nie stattgefunden.

»Dieses Buch ist aktueller denn je: Es zeigt, wohin Rechtsextremismus und Antisemitismus führen können. In ihrem aktualisierten Bericht des Düsseldorfer Majdanek-Prozesses porträtiert Ingrid Müller-Münch nicht allein die Opfer des Massenmords, sondern insbesondere die »Frauen auf der Anklagebank«: Sie waren keine fanatischen Nationalsozialistinnen, bevor sie zu brutalen, sadistischen und mörderischen KZ-Aufseherinnen wurden, sondern Hausfrauen, Fabrikarbeiterinnen oder Pflegerinnen - Frauen aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft. Diese Täterinnen-Biografie sollte gerade jetzt auch Pflichtlektüre in den Schulen werden und zugleich uns allen Mahnung für die Zukunft!« Günter Wallraff, Sommer 2024

John F. Kennedy reiste als junger Mann dreimal nach Nazi-Deutschland: 1937 als Student, in einer Zeit trügerischer Ruhe; 1939 als Botschaftersohn, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs; und 1945 als Reporter, während der Potsdamer Konferenz. Seine Aufzeichnungen hat Kennedy selbst nie veröffentlicht. Sie zeigen, wie ein ausländischer Beobachter die deutsche Diktatur wahrnehmen konnte - unmittelbar, vor Ort, ohne nachträgliche Bearbeitung. Im Rückblick erkennen wir blinde Flecken und Fehleinschätzungen, aber auch Einsichten von großer Aktualität, etwa zu Populismus und Propaganda. Auf seinen deutschen Reisen beschäftigten Kennedy die entscheidenden Fragen seiner späteren Präsidentschaft: Wie funktioniert eine Diktatur? Wie ist einem alternativen Gesellschaftsentwurf zu begegnen? Und wie lässt sich ein drohender Krieg abwenden?

This open access book provides a comprehensive analysis of the Maidan massacre in Ukraine. It uses a theoretical framework of rational choice, moral hazard, state- repression backfire, and Weberian ideas about rational action to explore the massacre.

Dieses Open-Access-Buch bietet eine umfassende Analyse des Maidan-Massakers in der Ukraine. Um das Massaker zu untersuchen, verwendet es einen theoretischen Rahmen aus rationaler Entscheidung, Moralisches Risiko, staatlicher Repression und Weberschen Vorstellungen über rationales Handeln.

Österreich zu Beginn der 30er Jahre. Im beschaulichen Kurort Maria Blut beginnt es zu brodeln. Auf den Straßen, am Marktplatz und in der Kirche wird getuschelt: Hat dieser oder jener nicht eine Halbjüdin zur Mutter? In nur wenigen Monaten spitzt sich die Lage zu: Radikalisierte Männergruppen paradieren durch die Straßen und skandieren: »Heil! Heil!«. Wunderheiler und falsche Propheten tauchen auf und verkünden den bevorstehenden Weltuntergang, deklassierte Adelige schimpfen auf die »Saurepublik«, und schließlich steht auch noch die ortliche Konservenfabrik in Flammen. Klammheimlich, wie ein schleichendes Gift, breitet sich die NS-Ideologie in einem osterreichischen Provinznest aus - und am Ende ist nichts mehr, wie es war.

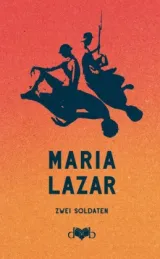

Ein britischer Kampfpilot und ein deutscher SS-Sturmmann liegen sich als Feinde schwerstverwundet auf dem Schlachtfeld gegenüber. In ihrer letzten Stunde beginnen sich die beiden jungen Männer gedanklich zu umkreisen. Doch die Unmenschlichkeit des Krieges lässt keine Versöhnung zu. Ein Dialog bleibt bis zuletzt unmöglich.Maria Lazars (1895-1948) kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs entstandene Antikriegsnovelle "Zwei Soldaten", eine unter die Haut gehende Melange aus epischem Kammerspiel und tiefenpsychologischer Erzählung, ist so aktuell wie nie zuvor und wird im Verlag "Das vergessene Buch" nun erstmals aus dem Nachlass herausgegeben.