Der militärisch-industrielle Komplex der USA steuert über sein Instrument NATO zumindest seit 1998 hinter dem Rücken der Bevölkerung die deutsche Politik und lässt den Rüstungskonzern Rheinmetall beim Verschieben der Ostfront in Richtung Russland in bisher fünf ehemaligen Warschauer-Vertragsstaaten Waffenfabriken in Betrieb nehmen.

Militarismus (Thema)

„Glück und Frieden aufzurichten“ – darin sahen der Schriftsteller und Anarchist Erich Mühsam und seine Frau Zenzl ein Ziel, für das es sich einzutreten lohnte. Die Polizei verfolgt ihn auf Schritt und Tritt, weil er sich offen zum Anarchismus bekennt - den Dichter und Schriftsteller Erich Mühsam, den die Nazis im Juli 1934 KZ-Oranienburg ermordeten. Zum 90. Jahrestag seines Todes hat der Bremer Donat Verlag eine von Rita Steininger verfasste Biographie publiziert, die sein Lebenswerk würdigt, zugleich aber das mutige und selbstbewusste Wirken seiner Ehefrau Zenzl vor Augen führt.

Der Ukraine-Krieg hat die gesellschaftliche Linke gespalten. Was sind die zentralen Kontroversen? Welche Motive und Argumentationsmuster stehen dahinter? Gibt es gemeinsame Perspektiven für die Nachkriegszeit?

Der Ukraine-Krieg hat in der gesellschaftlichen Linken zu heftigen Konflikten geführt. Und das in einer Situation, in der die Linke ohnehin in einer tiefen Krise steckt. Die Kontroversen reichen bis in die Reihen der Friedensbewegung hinein. Plötzlich machen prominente Linke ihren Frieden mit der NATO, gestandene Antimilitaristen wollen deutsche Panzer an der Front sehen, und junge Aktivisten demonstrieren für einen militärischen Sieg über Russland. Ist ein linker Bellizismus entstanden? Wer dagegen friedenspolitische Prinzipien hochhält, wie Diplomatie und einen Kompromissfrieden, hat einen schweren Stand.

Es geschieht vor unseren Augen, doch viele sehen es nicht. Die Demokratie ist weitestgehend abgeschafft, aber die meisten Menschen scheinen blind dafür zu sein. Hausdurchsuchungen, Kontensperrungen, Überwachungskameras überall, Zensur, politische Justiz. Das Ganze entstammt keinem dystopischen Film, sondern ist unsere Realität. Ullrich Mies taucht tief in die schleichenden Veränderungen ein, die in den westlichen Gesellschaften stattfinden. Viele glauben, der Faschismus sei eine Angelegenheit der Geschichte. Völlig klar ist jedoch, dass der Faschismus nie wieder im alten Gewand auftreten würde. Tatsächlich ist er nicht verschwunden - er hat sich lediglich modernisiert. Der Neue Faschismus, der keiner sein will, tritt als globales Projekt in die Welt, als transnationaler biopolitischer Sicherheitsstaat, Stakeholder-Kapitalismus und Global Governance.

Spätestens seit dem Abzug westlicher Truppen aus Afghanistan und dem russischen Überfall auf die Ukraine wissen wir, dass die bislang geltende Ordnung an ihr Ende gekommen ist. Die Welt ist in Aufruhr. Doch wie wird sie sich neu sortieren, und wie wird sie im 21. Jahrhundert aussehen? Vor welchen Umwälzungen, Brüchen und Umbrüchen stehen wir?

Eine auf Werten und Normen fußende Weltordnung durchzusetzen, übersteigt die Fähigkeiten des Westens. Die USA, einst «Weltpolizist», befinden sich trotz internationalen Engagements auf dem Rückzug; die UN, der man diese Rolle ebenfalls zugedacht hatte, blockiert sich selbst. Und die Europäer sind schlicht nicht imstande, eine Weltordnung zu hüten. Eine prekäre, risikoreiche Lage, in der auch ein Blick in die Geschichte und auf frühere weltpolitische Konstellationen hilfreich ist, um Hinweise auf die künftige, sich jetzt herausbildende Ordnung zu erhalten.

Vergessen, verdrängt, verschwiegen: Wer erinnert sich im heutigen Deutschland noch an jene Verbrechen, die das Kaiserreich in der Kolonie Ostafrika beging? Im dreijährigen Maji-Maji-Krieg, ab 1905 im heutigen Tansania ausgefochten, schlug die Kolonialmacht den Widerstand nieder und löschte im Kriegsgebiet etwa ein Drittel der Bevölkerung aus. In Kämpfen getötet, von den Kolonialtruppen ermordet oder der Strategie der 'verbrannten Erde' zum Opfer gefallen: Tansanische Historiker gehen von 250.000 bis 300.000 Toten aus. Anders als in Deutschland finden in Tansania regelmäßig Gedenkveranstaltungen statt, die Kämpfer gelten als Helden.

Die Angst regiert unser Denken. Kollabiert der freie Westen? Ist unsere Lebensweise in Gefahr? »Was da zu zerbrechen droht, war in Wahrheit nie zusammen«, antwortet Werner Heine, der sein Leben lang als Journalist gearbeitet hat. In diesem Buch erzählt er, wie er dahin kam, die Welt so anders zu verstehen als viele seiner Kollegen, die heute zwischen Kriegen, Krisen und dem Erstarken der politischen Rechten ihre Welt bedroht sehen. Wir dürfen nicht der allgegenwärtigen Täuschung erliegen. Der Kapitalismus ist als System auch deshalb so erfolgreich, weil er gelernt hat, sein Wesen hinter den »westlichen Werten« zu verstecken. Wir sind doch die Guten! Oder etwa nicht?

Mit Hakenkreuz am Stahlhelm und unter kaiserlichen Fahnen marschierten im März 1920 Elitetruppen in Berlin ein, um die junge Weimarer Republik zu stürzen. Die übrige Reichswehr sympathisierte mit ihnen und ging teils offen zu ihnen über. Dagegen entstand mit ungeheurer Wucht ein Generalstreik, der von bewaffneter Gegenwehr begleitet wurde. Er zwang die Putschisten nach wenigen Tagen in die Knie. Sein Ziel war es, nachzuholen, was in der Novemberrevolution versäumt worden war: Den Einfluss der Junker, kaiserlichen Offiziere, monarchistischen Beamten und der Großindustrie zu überwinden und Staat und Gesellschaft tiefgreifend zu demokratisieren. Dazu kam es nicht.

Das aktuelle 'Argument Buch' umfasst Beiträge aus 6 Ländern. »Das erweitert den Blick über den deutschen Kirchturm hinaus, legt aber auch kontroverse Sichtweisen offen. Solche Widersprüche sind auszuhalten, zumal in den friedenspolitisch entscheidenden Punkten Konsens besteht. Es geht um unterschiedliche Dimensionen des Krieges: den geopolitischen Rahmen und die historische Genese des Konflikts, die Zusammenhänge zwischen Klima- und Umweltkatastrophe(n), Positionen und Sichtweisen des Globalen Südens, völkerrechtliche Probleme, Aspekte des Wirtschaftskriegs, Konsequenzen und Perspektiven für Deutschland, die EU und die Linke sowie Versuche, den Krieg imperialismustheoretisch zu begreifen.

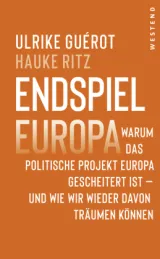

Europa ist mit einem grausamen Krieg an seiner Grenze konfrontiert und steht dreißig Jahre nach Wiedervereinigung und Maastrichter Vertrag am Scheideweg. Ulrike Guérot und Hauke Ritz beleuchten in ihrem Essay "Endspiel Europa" die Entwicklung der Europäischen Union seit 1992 und besinnen sich auf die ursprünglichen europäischen Werte und Ziele: ein souveränes Europa und eine kontinentale Friedensordnung. Die Entwicklungen, die dem Ukraine-Krieg vorangingen, beleuchten sie genau und bringen bisher weitgehend Unbekanntes ans Licht. Ulrike Guérot und Hauke Ritz fordern ein Umdenken hin zu einem eigenständigen Europa, das gegenüber Amerika und Russland als gleichwertiger Partner auftritt.