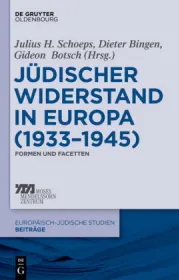

Während der 1990er Jahre wuchsen das Interesse und die Forschung über den Holocaust rapide. Merkwürdigerweise fehlten die Ereignisse des Holocaust in Jugoslawien während des Zweiten Weltkrieges in dieser Diskussion. Die Vernachlässigung dieses grausamen Kapitels der Geschichte des Holocaust wirft einige beunruhigende Fragen auf. Wie konnte die öffentliche und wissenschaftliche Aufmerksamkeit der Thematik des Holocaust in Jugoslawien, in welchem auch staatlich indizierte Programme von Genoziden gegen Juden und Jüdinnen, Serben und Serbinnen und Roma beteiligt waren, sowie dem Bau eines der größten Konzentrationslager des Zweiten Weltkriegs, Jasenovac, keine Aufmerksamkeit schenken?

Zeitgeschichte (Thema)

Michail Prischwin (1873-1954) schrieb seine Tagebücher unter dem Sowjetregime im Verborgenen. Mit diesem heimlichen Schreiben wollte er sichergehen, dass er nicht in politische Schwierigkeiten geriet, doch es ging ihm ebenso sehr auch um psychischen Selbstschutz: Die Tagebücher sind ein Versuch, den eigenen weltwahrnehmenden Blick, das eigene Fühlen und Denken und die eigene Sprache freizuhalten von den Korruptionen, denen viele unterlagen aus Angst, aus Glaube oder aus mangelnder Kraft, in Diskrepanz zur Umgebung zu leben.

"Im Mittelpunkt die Autoren" dokumentiert 25 Jahre Schöffling & Co.: alles über die Autoren, die Bücher, die Literaturpreise, über Wirkung und internationale Karrieren, Hymnen und Verrisse, Auftritte und Debüts, Wiederentdeckungen und Werkausgaben. Die Bibliographie dokumentiert die Bücher: Erstausgaben, Nachauflagen, Lizenzausgaben, Übersetzungen, Tonträger. Dazu zahlreiche Autorenfotos und Abbildungen der Buchumschläge.

Als der US-Schriftsteller James Baldwin im Dezember 1987 starb, hinterließ er ein 30-seitiges Manuskript mit dem Titel Remember This House. Das Buch sollte eine persönliche Auseinandersetzung mit den Biografien dreier enger Freunden werden, die alle bei Attentaten ermordet wurden: Martin Luther King, Malcolm X und Medgar Evers. Die persönlichen Erinnerungen an die drei großen Bürgerrechtler verknüpft Baldwin mit einer Reflektion der eigenen, schmerzhaften Lebenserfahrung als Schwarzer in den USA.

I AM NOT YOUR NEGRO schreibt Baldwins furioses Fragment im Geiste des Autors filmisch fort und verdichtet es zu einer beißenden Analyse der Repräsentation von Afro-Amerikanern in der US-Kulturgeschichte.

Die in den 1960er Jahren im Osten Deutschlands geborenen "Mauerkinder" waren jung genug, um sich ab 1989 die Welt zu erobern - eine glückliche Generation? Ines Geipel sucht im Dialog zwischen persönlichem Schicksal und aktueller Forschung der Biographie ihrer Generation auf die Spur zu kommen.

Beide waren einmal ziemlich gute Freunde, Geschäft und Politik verbanden sie miteinander. Wie das in der Ukraine offenkundig so ist: Das eine lässt sich vom anderen schwer trennen, und die politische Macht nutzt man, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, während man die wirtschaftliche Potenz einsetzt, um für sich Politik zu machen. Onischenko war Poroschenko zu Diensten, als dieser 2014 Präsident wurde. Er klärte für ihn Personalfragen, trug Sporttaschen voller Geld durchs Präsidialamt und nutzte den "Cash-Lift", wie der Fahrstuhl in die Tiefgarage spöttisch genannt wurde, schmierte im Auftrag Abgeordnete, damit Abstimmungen im Parlament die gewünschten Resultate brachten, und löste Eigentums- und andere zwielichtige Probleme. Gemeinhin heißt das Korruption.

"Ungeachtet der Schwierigkeiten und Entbehrungen wird unser Volk gewiss den Sieg davontragen", schrieb Ho Chi Minh in seinem Testament am 10. Mai 1969. Sechs Jahre später traf seine Vorhersage ein. "Saigon ist frei!" war der Jubelruf an jenem 30.April/1. Mai 1975, als Vietnams Kampf um Unabhängigkeit und Freiheit unter dem Beifall von Millionen Menschen auf allen Erdteilen mit einer weltweit Aufsehen erregenden Offensive seiner Volksarmee endete. Ein Krieg mit Millionen Toten, mit unfassbarer Grausamkeit von den imperialistischen Militärs geführt - und doch für sie ungewinnbar.

Beim Ausbruch des 1. Weltkrieges erfüllte sich an der deutschen Sozialdemokratie die Voraussage Eduard Bernsteins: "Im weiteren Verlaufe wird das Nationale sozialistisch sein. Nennen sich doch schon heute Sozialisten demokratischer Staatswesen gern Nationalisten." So wurde die Sozialdemokratie, die sich auf den Boden der Landesverteidigung und der Kriegsrendite, vor allem aber auf den des "Kriegssozialismus" stellte, vor der Weltgeschichte die erste nationalsozialistische Partei.

Was wäre aus Vietnam und seinen Nachbarn geworden, hätte es den Ho-Chi-Minh-Pfad zu Lande und, kaum bekannt, ab 1961 auch zu Wasser nicht gegeben? Am 19. Mai 1959, dem 69. Geburtstag Ho Chi Minhs, wurde das Projekt der Strategischen Militärtransporttrasse Truong Son geboren. Innerhalb von 16 Jahren entwickelte sich aus den allerersten Schritten einer der entscheidenden Faktoren für die Niederlage der USA. Hellmut Kapfenberger war zu Kriegszeiten und auch danach Korrespondent für DDR-Medien in Vietnam.

Als die Ökonomen die Weltbühne betraten. Binyamin Appelbaum legt eine originelle Ideengeschichte und ein unvergessliches Porträt der Wirtschafts-Wissenschaftler vor, die in der Mitte des 20. Jahrhunderts zum weltweiten Aufstieg des Neo-Liberalismus beigetragen haben.

Sie waren die Vertreter des deregulierten Marktes: Milton Friedman mit seinen libertären Idealen, Arthur Laffer, dessen Kurve auf einer Cocktailserviette dazu beitrug, Steuersenkungen zu einem wesentlichen Bestandteil konservativer Wirtschaftspolitik zu machen, oder Thomas Schelling, der dem menschlichen Leben einen monetären Wert beimessen wollte.

Ihre Grundüberzeugung? Die Regierungen sollten aufhören zu versuchen, die Wirtschaft zu steuern.