Das große Finale der Romantrilogie von Goncourt- Preisträger Pierre Lemaitre Im April 1940 glaubt in Frankreich niemand mehr an den Krieg, weder die Soldaten in ihren Bunkern noch die Pariser in ihren Cafés, und erst recht nicht Lehrerin Louise Belmont. Fast wird es gemütlich – bis die deutsche Wehrmacht durch die Ardennen vorrückt und Louises Leben völlig aus den Fugen gerät. Pierre Lemaitre erweckt mit Louise Belmont eine außergewöhnliche Heldin zum Leben und erschafft ein unvergleichliches Panorama jener Zeit. In Frankreich scheint die Zeit stillzustehen. Schon im September 1939 haben Frankreich und Großbritannien dem Deutschen Reich den Krieg erklärt, doch seitdem: nichts. Während sich an der Maginotlinie die feindlichen Truppen gegenseitig belauern, geht für die Bewohner von Paris der Alltag weiter. Man sitzt im Café, plaudert und spekuliert über die Zukunft. So auch bei Monsieur Jules, dem Restaurant in Montmartre, in dem die Lehrerin Louise an den Wochenenden kellnert. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse:

Flucht (Thema)

Eine unfassbare Geschichte über Liebe, Intrigen und Spionage rund um die berüchtigte Fluchtroute der Nazis über den Vatikan nach Argentinien: Meisterhaft erzählt von dem bekannten Menschenrechtsanwalt und Bestsellerautor Philippe Sands.

Im Mittelpunkt stehen Leben, Flucht und Tod des SS-Offiziers Otto Wächter, Spross einer der angesehensten Familien Österreichs, zunächst Jurist in Wien und ab 1939 NS-Gouverneur von Krakau bzw. ab 1942 von Galizien. Nach 1945 als Massenmörder gesucht, gelingt ihm die abenteuerliche Flucht in den Vatikan unter den Schutz des Bischofs Hudal. Doch bevor er sich nach Argentinien absetzen kann, stirbt er 1949 überraschend.

Ausgezeichnet mit dem Bruno-Kreisky-Sonderpreis 2017.

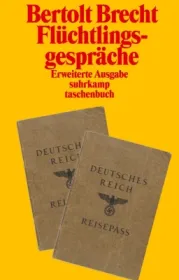

Deutschlands und Österreichs Wissenschaftler, Künstler und Intellektuelle entkamen den Nationalsozialisten auf oft abenteuerlichen Wegen. Eine Flüchtlingsgeschichte mit vielen Parallelen zu heute - die Betroffenen kommen allerdings nicht aus Syrien und Afghanistan. Sie waren Nobelpreisträger, Universitätslehrer, weltberühmte Schriftsteller und gefeierte Dirigenten, Juden und Christen, Politiker und Zeitungsredakteure, die ein gemeinsames Schicksal einte: Die Nationalsozialisten wollten sie ermorden.

Mitte der 50er Jahre drohte der Algerienkrieg die Kolonialmacht Frankreich zu spalten. Anne Beaumanoir ergriff erneut Partei gegen Unterdrückung und engagierte sich für die Befreiung Algeriens, obwohl sie zwei Söhne hat und wieder schwanger ist. Mit ihrem Mann Jo, gleichfalls Mediziner, beteiligte sie sich am Geldsammeln für die algerischen Aufständischen, wurde verraten und kam ins Gefängnis. Der Verurteilung entzog sie sich und flüchtete nach Tunesien.

Dina Nayeri wurde als Tochter eines Arztehepaars in Isfahan geboren. Sie wuchs in einem wohlhabenden Viertel auf, in einem Haus mit Swimmingpool und Garten, inmitten von Familie und Verwandten. Weil die Mutter zum Christentum konvertierte, mussten sie aus dem Iran fliehen und den geliebten Vater zurücklassen. Nach mehreren Stationen bekamen sie Asyl in den USA, Nayeri studierte an den besten Unis und wurde im Laufe der Jahre zu einer hoch gebildeten, erfolgreichen Vorzeige-Migrantin. Und trotzdem blieb sie vor allem eines: ein Flüchtling.

Ein tiefgründiger, dabei humorvoller Roman über die Kraft der Kunst in dunklen Zeiten.

Wie fängt man eine Zukunft an, die eigentlich schon aufgehört hat? Mit einem Streifen Meer zwischen sich und seiner Heimat, seiner Sprache, sich selbst? Kurt Schwitters ist 49, als ihn die Nationalsozialisten zur Flucht aus Hannover zwingen. Sein Erfolg, Werk, Besitz, die Eltern und seine Frau Helma bleiben zurück. Die Kunst weicht der Kunst des Überlebens. In Norwegen, London und endlich dem Lake District beginnt Schwitters‘ zweites Leben in fremder Sprache. Wantee, die neue Frau an seiner Seite, hält ihn auf Kurs und seinen Kopf über Wasser, selbst als der Wortkünstler verstummt.

In diesem monumentalen Buch beleuchten 57 internationale Wissenschaftlerinnen unter Federführung des französischen Historikers Bruno Cabanes die zahlreichen Facetten kriegerischen Handelns vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart.

In den letzten zweihundert Jahren hat sich der Krieg zu einem Phänomen entwickelt, das alle Lebensbereiche betrifft und Gesellschaft, Politik, Kultur und Ökonomie verändert. Der moderne Krieg, zu dem oft Partisanenkämpfe, Terroranschläge, Massaker oder ethnische Säuberungen gehören und der immer häufiger als hochtechnologischer Cyberwar geführt wird, ist entgrenzt und richtet sich zunehmend auch gegen die Zivilbevölkerung. Und trotz eines immer ausgefeilteren Internationalen Völkerrechts schwindet die Orientierung an Regeln der Kriegführung.

Es ist eine Reise durch ganz verschiedene Welten, zu der uns Thomas Neuhold und Andreas Praher mit ihrem zeitgeschichtlichen Wanderbuch einladen - eine Reise zu Widerstand, Verfolgung und Befreiung. Sie führen uns an Orte jüdischer Sommerfrische, zu nationalsozialistischen Lagern und Todesfabriken, zu den Spuren von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern, zu den Zufluchtsorten von Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfern, zu den Verstecken prominenter NS-Schergen, aber auch zu den Wegen der alliierten Befreier.

Es war ein Foto, das um die Welt ging und die Menschheit erschütterte: das Bild eines kleinen Jungen, der tot an einem Strand der türkischen Küste lag. Der Name des Kindes ist Alan Kurdi. Sein Schicksal und das seiner Familie wurden zum Symbol für die verzweifelte Notlage von Millionen von Flüchtlingen, die vor dem Krieg in Syrien flohen und in Europa eine sichere Zukunft erhofften. Die Memoiren von Alans Tante Tima Kurdi sind ein leidenschaftliches Plädoyer für die Rechte der Flüchtlinge. Sie schildern ein Schicksal, das für alle steht und die gesamte Menschheit betrifft.

Die sogenannte »Flüchtlingskrise« erreichte Europa im Jahr 2015. Bis heute, fünf Jahre später, reißen schockierende Nachrichten von den südöstlichen EU-Außengrenzen und den europäischen Flüchtlingslagern wie Moria in Griechenland nicht ab. Das Thema bestimmt nach wie vor politische Debatten und wird allzu oft instrumentalisiert. Meist vergessen wir dabei, dass hinter dieser Flut von Nachrichten, hinter den Zahlen, die in diesem Zusammenhang genannt werden, immer Menschen mit individuellen Schicksalen stehen.Vier Studierende der Evangelischen Hochschule Nürnberg wollen diesen einzelnen Schicksalen Gehör verschaffen. Sie haben mit jugendlichen Geflüchteten, welche mittlerweile in Nürnberg und Umgebung eine neue Heimat gefunden haben, den Dialog gesucht, um sich deren Geschichten erzählen zu lassen und diese anschließend aufzuschreiben.