Die Agenda 2010 gilt als Überraschungscoup. Doch der Band zeigt, dass sich die Programmdebatten der SPD seit den 1990er-Jahren in vielen kleinen Schritten dem marktliberalen Zeitgeist annäherten. Wie kam es zur Agenda 2010? Der Verfasser untersucht die wirtschafts- und sozialpolitischen Debatten der SPD seit 1982 und die sukzessive Vorbereitung der Agenda über fast drei Jahrzehnte: Globalisierung und internationale Standortdebatte, Wiedervereinigung und Privatisierungen, demographischer Wandel und Fiskalisierung der Sozialstaatsdiskussion, ein Dritter Weg der europäischen Sozialdemokratie.

BRD (Thema)

"Eine teilweise atemberaubende Untersuchung." Frankfurter Rundschau

Wie viel personelle Kontinuität gab es nach 1945 in dem neu zu organisierenden deutschen Staat? Fast alle Juristen, Ärzte, Unternehmer, Journalisten und Offiziere, die dem NS-Regime in wichtigen Positionen gedient hatten, konnten in der Bundesrepublik ihre Karrieren fortsetzen.

Marianne und Juliane sind Schwestern. Geboren im Krieg und aufgewachsen in der "bleiernen Zeit" der 50er Jahre, kämpfen beide im Zuge der 68er Bewegung für gesellschaftliche Veränderungen. Doch ihre Wege sind so unterschiedlich, dass sie zu Gegnerinnen werden. Während sich Juliane als Redakteurin einer feministischen Frauenzeitschrift engagiert, schließt sich Marianne einer Untergrundorganisation an.

Konferenzband zum gleichnamigen öffentlichen Symposium am 4. November 2019 im Kulturgut Berlin-Mahrzahn

Zahlreiche namhafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind der Einladung der Herausgeber ebenso wie des Berlin-

Brandenburger Bildungswerkes e. V. mit seinem Zeitgeschichtlichen Archiv, des Förderkreises Archive und Bibliotheken zur Geschichte der Arbeiterbewegung e. V. und der Helle Panke e. V. – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin gefolgt, sich im Rahmen eines Öffentlichen Symposiums am 4. November 2019 im KulturGut Berlin-Marzahn dem Thema „Zweimal Deutschland – Soziale Politik in zwei deutschen Staaten – Herausforderungen, Gemeinsamkeiten, getrennte Wege“ zu stellen.

Die Angst vor den Bomben, eine Kindheit im Krieg - damit beginnen Helmut Lethens Erinnerungen, die durch mehr als sieben Jahrzehnte bundesdeutscher Geschichte führen: Der Schock, als er mit achtzehn Jahren in Alain Resnais' Film «Nacht und Nebel» zum ersten Mal mit dem Holocaust konfrontiert ist. Das Gefühl der Befreiung, als er vom biederen Bonn in das viel liberalere Amsterdam zieht, um dort zu studieren. Schließlich das von Aufruhr und Protest aufgewühlte Berlin: Hier demonstriert Lethen 1967 gegen den Besuch des Schahs, und bald agitiert er als Sprecher der Kampagne für ein Kinderkrankenhaus in Kreuzberg an vorderster Front. Die maoistische K-Gruppe schließt Lethen wegen «Versöhnlertums» aus, dennoch trifft ihn der «Radikalenerlass», das Berufsverbot in Deutschland - das sich als unfreiwillige Chance erweist ...

Wie Intellektuelle das Gesicht der Bundesrepublik formten und dafür die Medien nutzten. Welche geistigen Strömungen prägten die Bundesrepublik in ihren formativen Jahren zwischen Kriegsende und den späten 1960er Jahren? In seinem letzten großen Werk entfaltet der kürzlich verstorbene Zeithistoriker Axel Schildt ein faszinierendes Tableau der um Einfluss und um die kulturelle und politische Gestalt der Bundesrepublik kämpfenden Intellektuellen. Sie saßen in Redaktionen, gründeten neue Zeitschriften, bestimmten maßgeblich die Abendprogramme der Radioanstalten und die aktuellen Buchreihen der Verlage. Auch Illustrierte und Fernsehstudios nutzten sie, um meinungsbildend zu wirken.

Während der Teilung Deutschlands herrschten im Osten wie im Westen zahlreiche Klischeevorstellungen. Viele DDR-Bürger glaubten, im Westen herrschten paradiesische Zustände. Und nicht wenige BRD-Bürger sahen den Osten ausschließlich als Zone der Unfreiheit und politischen Verfolgung. Doch wie nahmen die Menschen in Ost und West ihre eigenen Lebensrealitäten wahr? Wie wuchsen sie in »ihrem« Teil Deutschlands auf, wie politisierten sie sich dort, wie begehrten sie auf, erlebten Glück und Leid? Was machte und macht ihre Leben aus? Und nicht zuletzt: Wie erlebten sie die Wiedervereinigung und das Danach?

1990 gilt als das wichtigste Jahr der Nachkriegsgeschichte. Alles scheint gesagt. Die Tabus überdauern. Die renommierte Essayistin und Mitbegründerin des "Demokratischen Aufbruchs" in der DDR Daniela Dahn und der Kognitionsforscher Rainer Mausfeld nehmen sie ins Visier mit einem Blick auf bislang unterschätzte Zusammenhänge. Daniela Dahn untersucht, wie in atemberaubend kurzer Zeit die öffentliche Meinung mit großem Tamtam in eine Richtung gewendet wurde, die den Interessen des Westens entsprach. Mit ihrer stringenten Zusammenschau reichen Materials aus den Medien wird das offizielle Narrativ über die Wende erschüttert.

Hans-Jochen und Bernhard Vogel haben die deutsche Geschichte nach 1945 von Anfang an erlebt. Als Betroffene und als Akteure. Die großen Daten von 70 Jahren deutscher Nachkriegsgeschichte sind verbunden mit Stationen ihres politischen Lebens. Vor über einem Jahrzehnt haben die beiden Brüder ihre Lebenswege zum ersten Mal in diesem ungewöhnlichen und spannend erzählten, persönlichen Geschichtsbuch niedergelegt. Zum 30. Jahrestag der deutschen Einheit schauen sie noch einmal zurück, um die letzten Jahre deutscher Politik in den Blick zu nehmen.

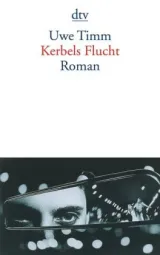

Portrait einer Generation ohne Hoffnung

Christian Kerbel, 29, einst politisch engagierter Germanistikstudent, schlägt sich als Taxifahrer in München durch. Die Welt verbessern wollte er, nun hört er sich den "Gesprächsmüll" der Fahrgäste an. Und wenn er in seine WG kommt, wartet nicht mal mehr Freundin Karin. Er selbst hat sie zum Flughafen gefahren, damit sie zu einem anderen kann - nun wird er mit dem Verlust nicht fertig.