Rede von Ulrike Guérot Auf der Demo MACHT FRIEDEN am 14.02.2026 in München

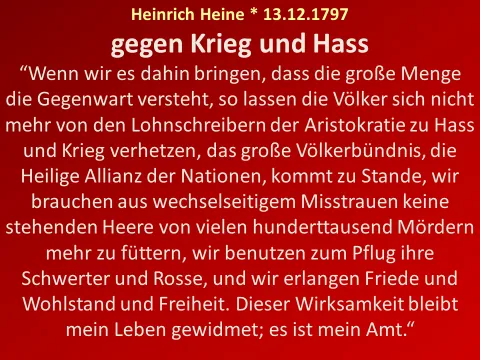

Die Kernaussage ihrer Rede: Die aktuelle politische Führung hat die historischen Lehren aus zwei Weltkriegen durch eine neue, moralisch aufgeladene Bellizität ersetzt. Besonders prekär erweist sich dabei die Umdeutung des Antifaschismus-Begriffs: Wer heute die Aufarbeitung der Corona-Krise einfordert oder Friedensengagement nicht als Teil eines „Kampfes gegen Rechts“ begreift, wird marginalisiert. Damit wird der historische Kern des Antifaschismus – der stets auch ein Kampf gegen den Militarismus war – ins Gegenteil verkehrt. Darin erkennt sie das Symptom einer "extremisierten Mitte", in der militaristisches Denken zur neuen politischen Norm erhoben wird. Eine Ausführliche Analyse der Rede