Dass unsere Welt sich gegenwärtig rasant verändert, weiß inzwischen jeder. Doch wie reagieren wir darauf? Die einen feiern die digitale Zukunft mit erschreckender Naivität und erwarten die Veränderungen wie das Wetter. Die Politik scheint den großen Umbruch nicht ernst zu nehmen. Sie dekoriert noch einmal auf der Titanic die Liegestühle um. Andere warnen vor der Diktatur der Digitalkonzerne aus dem Silicon Valley. Und wieder andere möchten am liebsten die Decke über den Kopf ziehen und zurück in die Vergangenheit.

Richard David Precht skizziert dagegen das Bild einer wünschenswerten Zukunft im digitalen Zeitalter. Ist das Ende der Leistungsgesellschaft, wie wir sie kannten, überhaupt ein Verlust? Für Precht enthält es die Chance, in Zukunft erfüllter und selbstbestimmter zu leben. Doch dafür müssen wir jetzt die Weichen stellen und unser Gesellschaftssystem konsequent verändern.

Kultur (Thema)

Drei Kinder streiten darüber, wem von ihnen eine Flöte gehören sollte. Das erste Kind hat Musikunterricht gehabt und kann als einziges Flöte spielen. Das zweite ist arm und besitzt keinerlei anderes Spielzeug. Das dritte Kind hat die Flöte mit viel Ausdauer selbst angefertigt.

Mit diesem Gleichnis eröffnet Amartya Sen, einer der wichtigsten Denker unserer Zeit, sein Buch über die Idee der Gerechtigkeit. Es ist John Rawls gewidmet und grenzt sich doch von der wirkungsmächtigsten Gerechtigkeitstheorie des 20. Jahrhunderts ab. Wer eine weitere abstrakte Diskussion der institutionellen Grundlagen einer gerechten Gesellschaft erwartet, der wird enttäuscht sein. Wer sich hingegen darüber wundert, was diese Theorien eigentlich zur Bekämpfung real existierender Ungerechtigkeiten beitragen, der wird großen Gewinn daraus ziehen.

In diesem Buch geht es um den Zusammenbruch; nicht darum, ob es einen geben wird oder wann, sondern darum, wie er aussieht, was man davon erwarten kann und wie man sich verhalten soll, wenn man ihn überleben will.

Der Kollaps eines gesellschaftlichen Systems beginnt mit der Erosion des Vertrauens in eine bessere Zukunft und erfolgt in fünf Stufen:

1. finanzieller Zusammenbruch,

2. kommerzieller Zusammenbruch,

3. politischer Zusammenbruch,

4. sozialer Zusammenbruch,

5. kultureller Zusammenbruch.

Mit dem Begriff des Anthropozäns kehrt der in der Folge des Poststrukturalismus lange verrufene Begriff des Menschen wieder in die Geisteswissenschaften zurück. Der Band betrachtet den Beitrag der philosophischen Anthropologie zur Anthropozändebatte, diskutiert das Verhältnis der Kategorie "Mensch" zu jener des "Anthropos" und der "Spezies" und untersucht "negative Anthropologie" als mögliche Zwischenstellung zwischen Post- und Neohumanismus.

Die Einzelhandelsketten "Muji" und "Uniqlo" gelten als Musterbeispiele für international erfolgreiche Lifestyle-Marken aus Japan. Aus einer interdisziplinären Perspektive heraus identifiziert Christiane Rühle die Strukturen und Akteure dieser spezifischen Markeninszenierungen und arbeitet die dazugehörigen Positionen, Mittel und zentralen Motive heraus.

Um drängende ökologische und soziale Herausforderungen zu meistern, genügt es nicht, nur zu fragen: "Was soll sich verändern?" Ebenso wichtig ist zu wissen, wie wir die notwendigen Veränderungen tatsächlich realisieren können. Damit rücken die Erfolgsfaktoren für gesellschaftlichen Wandel in den Vordergrund.

Dieses Buch stellt die zentralen Erfolgsfaktoren vor und erläutert, wie diese praktisch genutzt werden können.

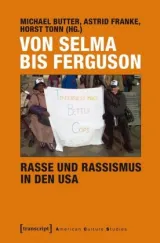

Was ist aus Martin Luther Kings Vision von einem Amerika der Gleichheit, Gerechtigkeit und Selbstbestimmung geworden? Fünfzig Jahre später haben die USA einerseits ihren ersten afroamerikanischen Präsidenten gewählt, andererseits ist die Alltagserfahrung von Afroamerikaner innen nach wie vor von Polizei-Brutalität, Ausgrenzung und Rassismus geprägt.

Die lang erwartete Stimme neben Richard David Precht und Matthias Horx

"Das alte Denken hat uns weit gebracht, aber es bringt uns nicht mehr weiter." - Petra Bock

Wir stehen vor einem gewaltigen Innovationsschub. Technisch, wirtschaftlich und politisch. Vor allem aber menschlich. Wir sehen gerade, wie komplex und fragil unsere Welt ist - unsere innere ebenso wie die äußere-, und dass wir mit unseren bisherigen Strategien so nicht mehr weiter kommen. Keine Spezies lernt schneller als der Mensch. Und keine Spezies hat mehr zu lernen. Wir werden uns neu erfinden.- Petra Bock

Im Zeitgeist herrscht eine Verwirrung ontologischen Ausmaßes: Wirklichkeit und Fiktion scheinen heute ununterscheidbar. Davon ist nicht nur die mediale Öffentlichkeit, sondern auch das Selbstverständnis der Geisteswissenschaften betroffen. Um dieser Sackgasse zu entrinnen, entwickelt Markus Gabriel in seinem neuen Buch eine realistische Philosophie der Fiktionalität, die zugleich die Fundamente einer Theorie der Objektivität der Geisteswissenschaften legt. Ein philosophisches Grundlagenwerk.

In seinem Zentrum steht die "Selbstbildfähigkeit" des Menschen, die fundamental sozial reproduziert wird, ohne deswegen sozial konstruiert zu sein.

Nicht nur über eine derzeit umstrittene Pipeline, sondern auch über Jahrhunderte des Austauschs wie der Abstoßung waren und sind Rußland und Deutschland einander so fern wie verbunden. Die politische Gegenwart scheint kritisch, die Zeichen stehen auf Konflikt und Polarität.

In dieser Lage macht Alexander Kluge Rußland zum ausschließlichen Thema eines neuen Großbandes. In dezidiert poetischer Weise, nicht mit dem herrischen Willen zur Synthese, nähert er sich dem unermeßlichen Terrain des größten Landes der Erde und der Mehrzahl seiner Seelen. Ihm geht es um den "ungeknechteten" Stoff, der dem Leser und den Materialien "die Freiheit lässt zu atmen".