Münchner Räterepublik (Thema)

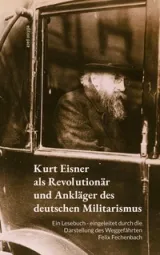

Der vorliegende Band zur Schalom-Bibliothek ist dem Revolutionär Kurt Eisner (1867-1919) gewidmet, der Anfang 1918 die Münchener Munitionsarbeiter erfolgreich zum Streik ermutigt und nach monatelanger Haftzeit als politischer Gefangener unverdrossen danach trachtet, das System der deutschen Kriegerkaste zu überwinden. Im Zuge eines ganz und gar unglaublichen, weithin gewaltfreien Umsturzgeschehens wird dieser scharfe Kritiker des militärgläubigen Establishments der SPD erster Ministerpräsident des "Freistaates Bayern".

In vier Abteilungen versammelt das Lesebuch Texte von Kurt Eisner und mehreren Zeitgenossen.

Die erste umfangreiche deutschsprachige Biografie Ernst Tollers, des Revolutionärs, der im Gefängnis zum berühmtesten Dramatiker der Weimarer Republik wurde.

Er war der berühmteste Dramatiker der Weimarer Republik, seine Stücke spielte man von Moskau bis Sydney. In Ernst Tollers Lebensgeschichte ballen sich die zentralen Ereignisse der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Als Jude in der preußischen Provinz geboren, meldete er sich freiwillig im Ersten Weltkrieg an die Front. Von der grausamen Kriegserfahrung geläutert wurde er zum Pazifisten.

Im November 1918 hatten sich die Repräsentanten eines längst überlebten Feudalismus in Baiern aus dem Staub gemacht. Arbeiterinnen und Arbeiter, Soldaten und Bauern hofften, dass nun die neue Zeit ihnen nicht nur bürgerliche Freiheiten, sondern auch die Verbesserung ihrer trostlosen wirtschaftlichen Lage bringen werde. Eine Rätedemokratie jenseits der traditionellen Parteien sollte, anders als in einem formaldemokratischen Parlament, die direkte Einflussnahme auf die Gestaltung des Gemeinwesens garantieren.

Nach der blutigen Liquidierung der Münchner Räterepublik Anfang Mai 1919 wird die bayrische Hauptstadt zu einem Hort revanchistischer, rechtsnationalistischer, antisemitischer und gewaltbereiter Gruppen, die Schritt für Schritt die Meinungsführerschaft und den öffentlichen Raum zu erobern suchen. Die Arbeiterbewegung stemmt sich diesem Trend vergeblich entgegen.

Das Porträt einer Generation und ein packendes Stück deutscher Geschichte.

Eine Jugend in Deutschland, voller Hoffnung und voller Enttäuschung: Als Freiwilliger zieht Ernst Toller begeistert in den Ersten Weltkrieg und kehrt, für kriegsuntauglich erklärt, als bekennender Pazifist zurück. In München schlägt er sich im November 1918 auf die Seite der Revolution, wird zum Anführer der Räterepublik und erlebt deren tragisches Scheitern. Er wird steckbrieflich gesucht und zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt. Als er im Juli 1924 das Gefängnis verlässt, ist Ernst Toller eine nationale Berühmtheit.

Vor genau 100 Jahren wurden in Bayern kurz hintereinander zwei revolutionäre Räterepubliken ausgerufen. Sie stellten den Höhepunkt einer Entwicklung dar, die vom November 1918 bis zum April 1919 Bayern, Deutschland und Mitteleuropa mehr als 200 Tage lang in ihren Bann zog. Obwohl die entscheidenden Etappen der bayerischen Revolution ihren Ausgangspunkt in der Landeshauptstadt München nahmen, kann dennoch mit Fug und Recht von einer bayerischen Revolution gesprochen werden. Die revolutionäre Stimmung erfasste nämlich auch andere bayerische Städte und die ländlichen Regionen.

Ein Münchner Brauhaus in der schillernden Zeit der Weimarer Republik: Eine junge Frau steht vor einer schicksalhaften Entscheidung in der großen Familiensaga der Erfolgsautorin Julia Freidank im München des Jahres 1919: Nach dem Krieg und dem Tod ihres Bruders durch die Spanische Grippe soll Clara das Brucknerbräu zu alter Größe führen. Eine Herausforderung für die gesundheitsbewusste Abstinenzlerin, die sie nie angestrebt hat - aber auch verführerisch. Es ist eine neue Zeit: Frauen können bislang Undenkbares tun. Clara ist entschlossen, mit ihrer Freundin Magdalena etwas zu bewegen.

Gustav Landauers Verständnis von Nation entwickelte sich in Abgrenzung zu Nationalstaatlichkeit, Nationalismus und Ethnizität. Homogenität und Gleichmacherei im Rahmen bestehender Nationalstaaten stellte er seine libertäre Konzeption von gegenseitiger Hilfe, Gleichberechtigung und solidarischer Nachbarschaft entgegen. Staat, der für ihn nicht anderes vorstellte als Zwangsstruktur, und Nation blieben für ihn unverwechselbare Gegensätze, auf deren definitive Trennung er abzielte. Sein föderalistisches Verständnis einer nichtnationalistischen Nation sollte den abstammungszentrierten deutschen Ethnizismus ebenso ablösen wie das Konzept des westlichen Nationalstaates.

Frühzeitig warnte Landauer vor dem heraufziehenden Weltkrieg. Sein konsequenter Antimilitarismus und seine unerschütterliche Kriegsgegnerschaft zielten auf die dauerhafte Abschaffung aller Armeen sowie im Kriegsfall auf Boykott, Gehorsamsverweigerung, Desertation und Massenstreik bis hin zum Generalstreik.

Das Ende des Ersten Weltkriegs läutete eine Zeit der Unsicherheit und Umbrüche ein. In Bayern bewegte eine Revolution die Menschen, die Monarchie endete und der Sozialist Kurt Eisner rief den Freistaat aus. 1919 folgte eine Räterepublik, die nur wenige Monate Bestand haben sollte. Jenseits dieser politischen Entwicklungen litten die Menschen weiterhin unter der Nahrungsmittelknappheit und durchlebten den Wechsel von Kriegs- auf Friedenswirtschaft. Gleichzeit sorgten die Elektrifizierung und der Einsatz von Maschinen nicht nur im Arbeitsleben für spürbare Erleichterungen.

Weder für die Zeitgenossen noch für die zurückblickenden Historikerinnen und Historiker bilden Revolution und Rätezeit isolierte Momentaufnahmen der bayerischen Geschichte. Die Ausrufung des "Freistaats" und die sozialistisch-kommunistischen Experimente hatten eine Vor- wie Nachgeschichte und stehen in einem weitreichenden zeitlichen Kontext.

Zehn Monate - von Oktober 1918 bis Juli 1919 - haben das Gesicht der Stadt München grundlegend verändert.