Antisemitismus ist eine der verruchtesten Formen moderner Ideologien. Diese Behauptung bedarf heutzutage keines Nachweises mehr, zu katastrophal waren seine Auswirkungen, als dass sie in Abrede gestellt werden könnte. Die Ächtung von Antisemitismus ist ohne jeden Zweifel eine gesellschaftliche Notwendigkeit. Problematisch und kontraproduktiv wird es dort, wo ein vermeintlich kritischer Diskurs in herrschaftliches Bekenntnis umschlägt, wo Anti-Antisemitismus politisch missbraucht wird, wo sich eine vermeintlich kritisch auftretende Rezeption als ideologisch entpuppt. Wenn beispielsweise Gegner der israelischen Vertreibungs- und Kriegspolitik wie Ilan Pappe oder Kritiker einer von ihnen identifizierten "Holocaust-Industrie" wie Norman Finkelstein unter dem Deckmantel des Kampfes gegen den Antisemitismus Auftritts- und Diskussionsverbote erhalten, ist das eine demokratiepolitisch gefährliche Entwicklung. Mehr noch: Der Vorwurf des Antisemitismus dient israelischen Lobbies als Instrument, ihre Gegner mundtot zu machen, notwendige Debatten im Keim zu ersticken. Moshe Zuckermann wagt eine Analyse dieser Entwicklung.

Antisemitismus (Thema)

Warum der Judenstaat so gehasst wird. Sommer 2014: In Deutschland wird wieder einmal gegen Israel demonstriert, Anlass ist der Krieg im Gaza. Juden werden in Deutschland tätlich angegriffen und im Internet bedroht. Hassparolen wie "Kindermörder Israel" sind an der Tagesordnung sind.

Der neue kulturelle Antisemitismus aus der Mitte der Gesellschaft. Um das Jahr 100 d.Z. verfasst der römische Bürger judäischer Abstammung mit dem Namen Flavius Josephus in Rom seine Schrift Gegen Apion. Darin tritt er für sein vielfach geschmähtes, verleumdetes Volk ein.

Die Antisemitismus-Kampagne gegen links. Die deutsche Linke wird immer wieder mit dem Verdikt des Antisemitismus belegt. Ihre Kritik an der US-amerikanischen wie der israelischen Regierungspolitik bediene antisemitische Vorurteile. Dieser Vorwurf wird in Politik und Medien in stetiger Wiederholung variiert.

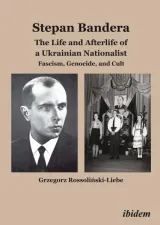

Fascism, Genocide, and Cult. "The Life and Afterlife of a Ukrainian Nationalist" is the first comprehensive and scholarly biography of the Ukrainian far-right leader Stepan Bandera and the first in-depth study of his political cult.

Unter dem Eindruck des Holocaust, der nationalsozialistischen Vernichtung des europäischen Judentums, hat Hannah Arendt mit 'Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft' - zuerst 1951 in New York erschienen, in deutscher Übersetzung 1955 - zugleich eine Geschichte und eine Theorie des Totalitarismus geschrieben.

Die grundlegende Untersuchung zu Luthers Antisemitismus, zur Judenfeindlichkeit in seinen Schriften, in seinem Weltbild, in seinen alltäglichen Meinungen und Ansichten ist das Ergebnis der jahrelangen Forschungen des Kirchenhistorikers Thomas Kaufmann. In diesem Buch zieht er die Summe aus seiner Arbeit an Luthers Werken und ihrer Rezeption über 5 Jahrhunderte hin.

Weshalb blieben so viele Staaten und Gesellschaften derart gleichgültig angesichts der verzweifelten Lage der Flüchtlinge des Nationalsozialismus? Warum verschärften sie sogar noch ihre Immigrationsbestimmungen?

Der Frankenführer Julius Streicher und sein Hetzblatt Der Stürmer gelten bis heute als Synonyme für den Judenhass als zentrales Element des Nationalsozialismus. Hitler selbst bemerkte, wenn man den Nationalsozialismus will, muß man Streicher gutheißen.

Mainz im Jahr 1084. Die jüdische und die christliche Gemeinde leben in Spannung, aber nicht ohne Gemeinsamkeiten in den Mauern der Stadt. Da wird der Sohn eines Rabbiners entführt. Was als christliche Volksbelustigung beginnt, endet mit der endgültigen Verschleppung. Das Kind lebt mit dem Irrtum, von seinen Eltern verstoßen worden zu sein.