Völkerrecht (Thema)

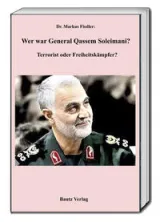

Am 3. Januar 2020 wurde General Qassem Soleimani, Kommandeur der Quds-Einheit, aufgrund des direkten Befehls des US-Präsidenten Donald J. Trump durch eine amerikanische Drohne ermordet. Obwohl die Ermordung eines iranischen Offiziers im Generalsrang im Irak zweifellos eine flagrante Verletzung des Völkerrechts darstellte, blieb der Aufschrei im Westen aus. In den deutschen Mainstream-Medien ist bis heute die Tonlage vorherrschend, dass es da jemanden getroffen hatte, der kein Mitleid verdient, denn er sei ja ein „Terrorist“ gewesen, schlimmer noch, er wurde als einfacher „Krimineller“ bezeichnet. Doch trifft dies wirklich zu? Wer war dieser Mann, wer war General Qassem Soleimani?

Das einzigartige Standardwerk zum wichtigsten Kriegsverbrecherprozess neben den Nürnberger Prozessen, verfasst von Gary Bass, Professor für Internationale Beziehungen an der Princeton University. Der im Westen wenig beachtete Prozess gegen 28 Mitglieder der japanischen militärischen Führung fand nach dem Zweiten Weltkrieg in Tokio statt.

Wie bei der Aushandlung der Friedensbedingungen für Deutschland ging es auch hier nicht allein um die Verfolgung und Ahndung der Kriegsverbrechen, sondern um die Aushandlung einer neuen Ordnung nach dem Krieg. In diesem Fall einer neuen Ordnung für Asien - hier wurde dessen koloniale Vergangenheit verhandelt, aber auch die Zukunft Asiens in einer Welt des Kalten Kriegs.

Internationale Politik hat heutzutage einen zentralen Stellenwert und beeinflusst aktiv den Alltag der Menschen - gleichzeitig ist sie sehr komplex und teilweise widersprüchlich. Johannes Varwick erklärt Ihnen, wie internationale Beziehungen zu verstehen sind und wer diese gestaltet.

2024 jährt sich der Aufstand der OvaHerero und Nama gegen die deutsche Kolonialmacht in »Deutsch-Südwestafrika« - dem heutigen Namibia - zum einhundertzwanzigsten Mal. Die deutsche Armee ermordete daraufhin mehr als 75.000 Menschen - ca. 80 % aller damals lebenden OvaHerero und 50 % aller Nama. Seit Jahrzehnten versuchen Nachkommen der OvaHerero und Nama, dass dieser Völkermord auf juristischem Wege anerkannt wird; die Bundesrepublik weiß die Forderungen jedoch erfolgreich abzuwehren: mit Ignoranz, »weltmachtstypischer Entwicklungshilfe« und hohlen Versöhnungsgesten.

1976 - alle Welt feiert Amerika. Neun Meter hoch ist die Torte, die Kalifornien dem zweihundertsten Geburtstag der Verfassung backt; Wasserhydranten werden mit dem Sternenbanner neu lackiert; die Indianer aber feiern nicht mit. Die politisch bewußten Indianer des Jahres 1976 wissen, daß dies 200 Jahre ohne elementare Grundrechte sind, daß weder Selbstentfaltung noch Selbstbestimmung gewährt wurde.

Nach Jahrtausenden des relativen Stillstands erlebte die Menschheit ab Mitte des 18. Jahrhunderts eine Reihe großer Umwälzungen: Bahnbrechende Errungenschaften in Wissenschaft, Technologie und Industrie ermöglichten einen in der Menschheitsgeschichte beispiellosen Aufstieg. Damit einher ging die Transformation von Institutionen und Rechtssystemen und eine tiefgreifende Revision moralischer Werte. Aufgrund ihrer Heftigkeit erscheinen diese Entwicklungen als Brüche im Weltgeschehen. Heute verfügen wir über die Mittel, das Wissen und auch die Institutionen, den großen Menschheitsproblemen zu begegnen. Gleichzeitig gerät unsere Gesellschaft massiv unter Druck: Unkontrollierte technologische Innovation, Migration, Klimawandel, aber auch das Erstarken von nationalem Chauvinismus und religiösem Fanatismus schüren Ängste, die der Nährboden sind für moralischen Verfall und das Aufkommen neuer Kriege.

Kann es internationale Gerechtigkeit geben? Wer bestimmt, was Unrecht ist? Seit der Neuzeit gibt es Versuche, auf Unrecht zu reagieren, das weit entfernt stattfindet und doch vor der eigenen Haustür Folgen zeitigt. Diplomatie, Interventionen mit oder ohne Mandat des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, Entscheidungen und Urteile nationaler und internationaler (Straf-)Gerichtshöfe stellen Bemühungen dar, Unrecht »von internationalem Belang« zu bekämpfen. Die politischen und öffentlichen Erwartungen sind groß.

Gerd Hankels Buch zeigt, wie lang der Weg ist, um zum Ideal eines Weltgewissens zu gelangen und es so auszustatten, dass es sich regt. Vieles ist bereits errungen, doch weil Gerechtigkeit und Selbstgerechtigkeit oft nahe beieinanderliegen, steht das Erreichte auf tönernen Füßen.

Eine eindrucksvolle Comic-Reportage, die das alltägliche Leben im besetzten Palästina einfängt. Ende 1991 und Anfang 1992, zur Zeit der ersten Intifada, verbrachte Joe Sacco zwei Monate mit Palästinenser/innen im Westjordanland und im Gazastreifen. «Palästina» wurde 1996 mit dem American Book Award ausgezeichnet und gilt als einer der großen Klassiker der grafischen Sachliteratur.

Was geschah am 7. Oktober genau auf dem Schlachtfeld? Warum konnte die Operation »Al-Aqsa Sintflut« überhaupt stattfinden und welche Ziele verfolgte die Hamas? Welche Lehren lassen sich aus den Operationen ziehen, die beide Seiten in den letzten Monaten durchgeführt haben? Um diese und viele andere Fragen zu beantworten, analysiert Jacques Baud den israelisch-palästinensischen Konflikt angefangen bei seinen Ursprüngen. Warum bis heute keine Lösung gefunden wurde und welche Auswirkungen dieser Konflikt auf unsere Sicherheit haben kann, wird in diesem Buch detailliert dargestellt und analysiert. Auch mögliche Lösungsoptionen für die Zukunft von Israel und Palästina werden aufgezeigt.

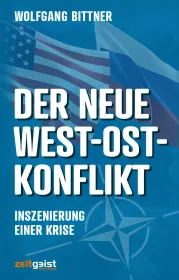

Seit 1945 befindet sich Deutschland im Zustand eines Waffenstillstands und gilt der Charta der Vereinten Nationen zufolge noch immer als Feindstaat. Das hindert die Bundesregierung nicht daran, einen waghalsigen Kurs zu fahren: So ist wieder die Rede von deutscher Führung, von Kriegstüchtigkeit und der Wiedereinführung der Wehrpflicht. Zugleich werden Milliarden für immer mehr Waffen und den Stellvertreterkrieg in der Ukraine ausgegeben. Das wird gravierende Folgen haben, zumal sich global eine tektonische Verschiebung abzeichnet: Russland, China und viele Staaten des globalen Südens wenden sich gegen die stets auf den eigenen Vorteil bedachte Außenpolitik der USA, der sich die Berliner Regierung indes weiter verpflichtet fühlt. Aufgrund der wachsenden Kriegsgefahr bleibt Aufklärung über die Hintergründe das Gebot der Stunde. Denn so wie es ist, kann und wird es nicht bleiben.