Der Prozess

Wie der deutsche Völkermord an den OvaHerero und Nama nicht vor Gericht kam

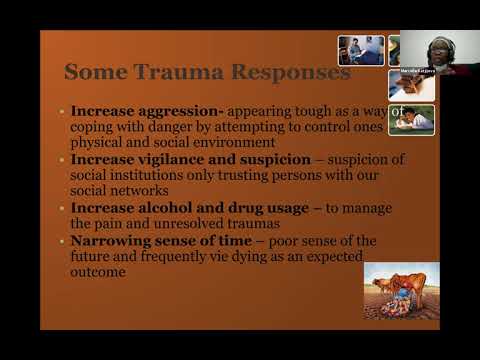

2024 jährt sich der Aufstand der OvaHerero und Nama gegen die deutsche Kolonialmacht in »Deutsch-Südwestafrika« - dem heutigen Namibia - zum einhundertzwanzigsten Mal. Die deutsche Armee ermordete daraufhin mehr als 75.000 Menschen - ca. 80 % aller damals lebenden OvaHerero und 50 % aller Nama. Seit Jahrzehnten versuchen Nachkommen der OvaHerero und Nama, dass dieser Völkermord auf juristischem Wege anerkannt wird; die Bundesrepublik weiß die Forderungen jedoch erfolgreich abzuwehren: mit Ignoranz, »weltmachtstypischer Entwicklungshilfe« und hohlen Versöhnungsgesten.

Dazu gehört auch die mittlerweile geäußerte »Anerkennung des Völkermordes«, die allerdings - dafür ist gesorgt worden - keine juristischen Konsequenzen nach sich zieht. Oppositionspolitiker:innen in Namibia und mehrere Organisationen der OvaHerero und Nama ringen nach wie vor darum, endlich in die Verhandlungen involviert zu werden.

MaroHeft#14 untersucht den politischen und juristischen »Prozess«, bei dem die deutsche Außenpolitik seit Jahrzehnten koloniale Muster wiederholt. Ein unversöhnliches Heft.

INTERVIEW: »Christina Brinkmann im Gespräch mit den Autorinnen Christiane Bürger und Sahra Rausch im Radio Corax über MaroHeft 14 ›Der Prozess. Wie der deutsche Völkermord an den OvaHerero und Nama nicht vor Gericht kam‹« [Podcast 20:59] Radio Corax 21.11.2024

Verschleppte Versöhnung: »Die juristischen Auseinandersetzungen der Ovaherero und Nama mit der Bundesrepublik sind Thema eines neuen Essays aus der Reihe ›Maro-Hefte‹. Christiane Bürger und Sahra Rausch skizzieren darin die Grenzen der juristischen Aufarbeitung im Rahmen des geltenden Völkerrechts und geben Ausblicke, was über Entschädigungszahlungen hinaus Teil einer umfassenden ›reparativen Gerechtigkeit‹ in Bezug auf Kolonialverbrechen und Sklavenhandel sein könnte. [...] ›Der Prozess‹ ist eine äußerst lesenswerte Ausgabe. Sie zeigt nicht nur, wie es der Bundesrepublik ein weiteres Mal gelingt, Forderungen der Nachkommen von Ermordeten abzuweisen. Sondern auch, wie gewinnbringend eine postkoloniale Perspektive sein kann.« Von Till Schmidt taz vom 7. Juni 2024

REZENSION: »Die Bilder sind auf ihre Art und Weise eindrücklich. Dabei zeigt das Heft auch, wie gerade beim Thema Erinnerung und Aufarbeitung kollektiver Verbrechen gegen die Menschheit die wissenschaftliche und künstlerische Aufarbeitung unterschiedliche Dimensionen des Erinnerns abdeckt. […] Trotz der wissenschaftlichen Sprache ist es ein sehr gut verständlicher Essay.« @not_without_my_books, Instagram

Illustratorin

Die namibische Künstlerin Tuaovisiua Betty Katuuo lebt und arbeitet in Windhoek. Ihre für diese Publikation gezeichnete Serie trägt den Titel »We are still waiting«.

Übersetzer

Ryan Eyers übersetzt aus dem Deutschen ins Englische. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Kunstgeschichte, Politik, Literatur und Popkultur. Er ist Mitgründer des Übersetzungskollektivs Gegensatz Translation Collective, und hat auch mehrere Bücher für Kinder geschrieben.

Erstellt: 26.03.2025 - 08:52 | Geändert: 24.07.2025 - 12:41