Siehe auch

Russland (Thema)

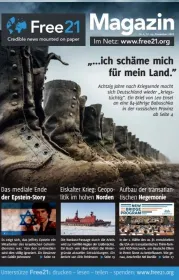

Deutschland führt seit Februar 2022 einen beispiellosen Wirtschafskrieg gegen Russland – in der von seiner Außenministerin geäußerten Erwartung, dies werde zum „Ruin“ Russlands führen. Gestützt auf US-amerikanischen Literatur untersucht der Autor „Sanktionen“ als „ökonomische Waffe des modernen Krieges“ (Nicholas Mulder). Er zeigt die Zweischneidigkeit dieser Waffe auf. Der „Wirtschaftskrieg nach außen“ wird zunehmend zu einem „Wirtschaftskrieg nach innen“.

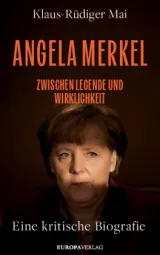

"Frau Merkel führte Deutschland wie in einer Scheinwelt und ließ es ein ausgedehntes geopolitisches und wirtschaftliches Nickerchen genießen, aus dem es noch erwachen musss." ECONOMIST, 24. Oktober 2024

Angela Merkel hat Deutschland entpolitisiert. Politik in diesen Zeiten ist die Wahrnehmung von Interessen, nicht von Werten. Verantwortliche Politiker und Wirtschaftslenker von Volkswirtschaften, die eng mit der deutschen verbunden sind, tritt der kalte Angstschweiß auf die Stirn, wenn sie auf die Daten der größten Volkswirtschaft Europas schauen. Sie fürchten, mit in den Abgrund gerissen zu werden.

"Der nukleare Krieg beginnt mit einem Punkt auf einem Radarbildschirm."

Investigativ-Journalistin Annie Jacobsen entwirft ein Szenario von dreimal 24 Minuten: So lange dauert es vom ersten Entdecken eines atomaren Marschflugkörpers mit Ziel USA bis zum dann unausweichlichen und vernichtenden Gegenschlag und zum Ende der Welt wie wir sie kennen.

GELEITWORT von Dr. Hans-Jochen Vogel, Bundesminister a.D., Oberbürgermeister von München (1960-1972), Regierender Bürgermeister von Berlin (1981):

Über die "Weiße Rose" und die Männer und Frauen, die sich unter diesem Namen während des Krieges gegen das NS-Gewaltregime empörten und dafür ihr Leben opferten oder bis zum Kriegsende ihre Freiheit verloren, sind schon viele Bücher veröffentlicht worden. Dabei standen aus verständlichen Gründen meist Hans und Sophie Scholl im Mittelpunkt der Darstellungen. Und es ging vor allem um ihre persönliche Entwicklung, um das, was diese beiden getan haben, und um die Motive, aus denen sie handelten. Das vorliegende Buch weist demgegenüber einige Besonderheiten auf. Denn es beschreibt das Leben eines Mitglieds der "Weißen Rose", das lange Zeit mehr am Rande stand, nämlich das Leben Alexander Schmorells. Welch‘ wichtige Rolle er etwa bei dem Zustandekommen und der Verteilung der Flugblätter spielte, wird hier sehr anschaulich.

Es herrscht Krieg ... in der Ukraine, im Sudan, in Gaza. Während die Medien täglich neue Nachrichten von Tod, Vertreibung und Zerstörung liefern, wirkt der internationale Waffenmarkt wie elektrisiert. Im letzten Jahr lagen die weltweiten Rüstungsausgaben so hoch wie nie zuvor. Doch nicht nur Staaten rüsten auf. Im Ukrainekrieg etwa werden von beiden Seiten Geschichte und Sprache als Waffen instrumentalisiert. In Frankreich werden soziale Proteste immer häufiger mit Tränengasgranaten und Gummigeschossen niedergeschlagen. Und in den USA legen sich mittlerweile auch Frauen, Schwarze und Sozialisten privat ein Sturmgewehr zu.

Der ukrainische Faschismus und der Kult um seinen einstigen Führer Stepan Bandera befinden sich seit dem »Euromaidan« im Aufwind. Die neonazistische »Asow«-Bewegung – die eigene auf NATO-Standard hochgerüstete Kampfbrigaden, eine Partei und eine gewaltige Propagandamaschine aufgebaut hat –, der »Rechte Sektor« und andere Banderisten bilden das Rückgrat des Sicherheitsapparats der Ukraine. Sie stehen manifest in der Tradition des Bandera-Flügels der 1929 gegründeten Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN-B) und ihres paramilitärischen Arms, Ukrainische Aufständische Armee (UPA), die mit Hitlerdeutschland kollaboriert hatten und am Holocaust beteiligt waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Banderisten ihr Hauptquartier in München aufgeschlagen und im Kalten Krieg, teils unter Anleitung der CIA und des MI6, als Todesschwadronen und Sabotagetrupps gegen die Sowjetunion gekämpft.

Die Sámi sind die indigene Gesellschaft des Nordens Europas. Ihr Siedlungsgebiet, Sápmi, verteilt sich auf die Staatsgebiete Norwegens, Schwedens, Finnlands und Russlands. Im Zuge der Kolonisierung Sápmis erfuhren die Sámi Landraub, Vertreibung und Zwangsassimilierung. Immer wieder widersetzten sie sich politischer Diskriminierung und ökonomischer Ausbeutung. In der gegenwärtigen Widerstandsbewegung verbinden sich Kämpfe um Klimagerechtigkeit mit Forderungen nach bedürfnisorientiertem Wirtschaften und indigener Selbstbestimmung. Die samische Widerstandsbewegung ist damit wegweisend für nachhaltige Lebensformen der Zukunft.

Die Staatenwelt ist in Bewegung geraten. Schien es nach dem Ende des Sozialismus in Ost- und Südosteuropa unumstößlich, dass die USA und ihre europäischen Verbündeten die Ordnung der Welt bestimmten, so formiert sich seit einigen Jahren eine globale Gegenbewegung. Dass China und Russland sich der westlichen Dominanz nicht mehr beugen wollen, ist schon länger unübersehbar. Nun aber wehren sich auch die meisten Länder Afrikas, Asiens und Lateinamerikas gegen ihre einstigen Kolonialherren.

Wenn nicht ich, wer sonst? Alexandra Kollontai (1872-1952).

Eine differenzierte Biografie der russischen Vorkämpferin für soziale Gerechtigkeit und Frauenemanzipation.

Warum und wie dem Westen die Zukunft entgleitet. Entscheidet sich die Zukunft der Welt in Eurasien? Ja, meinte Zbigniew Brzezinski, Präsidentenberater von Johnson bis Obama. Ja und nein, sagen die beiden Autoren, denn die Möglichkeit zur konstruktiven Zusammenarbeit des Westens mit dem Osten besteht durchaus. Wenn sich der Westen korrigierte und statt der Konfrontation die Kooperation suchte, würde er über seine und unser aller Zukunft mitentscheiden können. Doch warum tut er das Vernünftige nicht?