Europastrategien des deutschen Kapitals 1900 - 1945

190 Dokumente zur Hegemonialpolitik der deutschen Eliten sind in diesem Quellenwerk mit einem umfangreichen Anmerkungsapparat veröffentlicht. Eine unverzichtbare Grundlage, wenn es um die Beruteilung der aktuellen Strategien des neuen Großdeutschland geht.

Rezension: Imperialistische Großraumwirtschaft

Reinhard Opitz’ Dokumentenband über die »Europastrategien des deutschen Kapitals von 1900–1945« von Jürgen Lloyd Junge Welt 03.12.2019

Im Juni 1976 hält der marxistische Publizist und Sozialwissenschaftler Reinhard Opitz am Westberliner Zentralinstitut für Sozialwissenschaftliche Forschung einen Vortrag über »Das Verhältnis von Ökonomie und Politik 1933–1945 im Lichte von Wirtschaftsdokumenten«.¹ Die Frage nach diesem Verhältnis ist dabei, so stellt Opitz klar, »die in allen faschismustheoretischen Auseinandersetzungen letztendlich umstrittene Frage«.

Faschismustheorien

All jenen Theorien, die den Faschismus aus der »charismatischen Persönlichkeit« seiner Führer, aus den Verselbständigungstendenzen von Bürokratien, den orientierungslos gewordenen Massen, oder aus der Propagandawirkung faschistischer Bewegungen erklären wollen, Theorien also, die den Faschismus alleine aus der Sphäre der Politik deuten, käme kein wissenschaftlich relevanter Einfluss mehr zu, urteilte er – für die damalige Zeit wohl zutreffend. Wenn selbst in dieser Hinsicht seither manche theoretischen Rückschritte zu beklagen sind, so dürfte doch auch heute noch seine Einschätzung zutreffen, dass zumindest innerhalb der politischen Linken übereinstimmend von einer irgendwie gearteten Bedeutung der Ökonomie für das Entstehen von Faschismus ausgegangen wird. Zur letztlich umstrittenen Frage wird hier also der Grad der Autonomie, die politischen Entscheidungen gegenüber der ökonomischen Basis zukommt. Es geht somit um das Verständnis der historisch-konkreten Form, in der »die Ökonomie« ihre Geltung in »der Politik« besitzt. Mit der populär gewordenen Wiederholung des Horkheimer-Zitats »Wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen« ist es demnach noch nicht getan. Das ist die Problemstellung, die Opitz in dem oben erwähnten Vortrag (und nicht nur dort) bearbeitet und als Frage nach dem Primat von Politik oder Ökonomie bezeichnet hat.

Opitz differenziert hierbei zwischen denjenigen Theorien, die den Faschismus ausschließlich aus dem Bereich der Politik deuten (also laut Horkheimer besser auch vom Faschismus schweigen sollten) und solchen, die sehr wohl von Kapitalismus reden, dabei aber nicht – wie die marxistische Faschismustheorie – in der von Lenin als Imperialismus analysierten Herrschaft des Monopolkapitals die kausale Ursache für den Faschismus erfassen, sondern in der Ökonomie des Kapitalismus eine Bedingung für andere – letztlich dann doch »politische« – Ursachen des Faschismus sehen. Solche Ansätze wären z. B. solche, die psychologisierend darstellen, wie der Kapitalismus für die Ausprägung des autoritären Charakters verantwortlich ist, dem dann wesentliche Bedeutung für die Etablierung des Faschismus zugeschrieben wird. Verbreiteter noch sind Ansätze, die soziologisierend kapitalistische Wirtschaftskrisen als Hintergrund für das Erstarken einer faschistischen Massenbewegung erkennen und dann meinen, mit der faschistischen Bewegung – hier schlägt dann wieder die Annahme eines Politikprimats durch – die Ursache des Faschismus identifiziert zu haben.

Ebenso fallen hierunter vulgärmarxistische Ansätze, deren Verfechter geltend machen, von »der Ökonomie« auszugehen, unter Ökonomie aber nur die unmittelbare Profithascherei verstehen. Weiter unter: Jürgen Lloyd Junge Welt 03.12.2019

Aus dem Vorwort

Das zunehmende Bedürfnis nach einer Aufarbeitung der Expansionsstrategien des deutschen Kapitals, zunächst besonders seiner Europastrategien, entspringt evidenterweise weniger einem rückwärtsgewandten Interesse als weit mehr dem Motiv, das politische Geschehen der unmittelbar jüngsten Vergangenheit und der Gegenwart in all seinen wirklichen Zusammenhängen zu begreifen

Tatsächlich kommt keine Diskussion, die heute auch nur irgendwie diesem Bemühen zuzurechnen ist, ohne die Kenntnis der kapitalistischen Expansionskonzeptionen, ihrer wichtigsten periodenspezifischen Ausprägungen und jeweiligen ideologischen Vortragsformen aus.

Das gilt nicht nur - wenn auch freilich zuallererst - für die zeitgeschichtlichen Diskussionen über die Geschichte und Vorgeschichte des zweiten und des ersten Weltkrieges und die in diesem Zusammenhang jeweils geführte Kriegsursachen-, Kriegsziel- und Kriegsschulddebatte. Es gilt auch nicht nur - so wenig dies allerdings unseren Historikern, da wir schon in allergische Nähe zur Gegenwart geraten, überhaupt im Blickfeld zu liegen scheint - für jede Beschäftigung mit der Außenpolitik der Regierungen der Weimarer Republik wie für die Interpretation übrigens auch eines gut Teils ihrer Innenpolitik und zahlreicher einzelner Erscheinungen und Vorgänge der Weimarer Zeit. Es gilt genauso für die Mehrzahl der in den letzten Jahren geführten gesellschaftstheoretischen Diskussionen über das Verhältnis von Ökonomie und Politik, Es gilt insbesondere für die Imperialismusdebatte und die Faschismusdebatte, es gilt für alle Diskussionen über die Staatsfunktion im Monopolkapitalismus und den "staatsmonopolistischen Kapitalismus", es gilt für die Ideologiedebatte, die Demokratiedebatte usw. Und es gilt natürlich auch und erst recht für alle Erörterungen der unmittelbar aktuellen Außenpolitik, darunter wiederum gerade auch ihrer europabezogenen Seiten, nicht nur der unter die gleichsam offiziellen Stichworte "Europapolitik" und "Europadiskussion" im EG-Sprachgebrauch fallenden, sondern auch alle übrigen, unter welchen Bezeichnungen immer - ob Ostpolitik, Mittelmeerpolitik, Balkanpolitik, Nordeuropapolitik usw. - sie firmieren.

Es gilt, wie spätestens an letzterem bemerkbar, damit dann aber natürlich und nicht zuletzt auch für jeden Versuch einer Aufarbeitung und Darstellung der Geschichte der Bundesrepublik, deren Anfänge und staatskonstituierenden Ausgangskonzeptionen sich ebensowenig wie ihr weiterer Weg abgetrennt vom Kontext der klassischen deutschen Kapitalstrategien verstehen lassen.

Der Grund für diese komplexe Relevanz des Themas "Expansionsstrategien" ist leicht anzugeben. Da Expansion kein dem monopolistischen Kapital äußerliches, sondern dessen wesentliches, innerstes Bewegungs- und Lebensgesetz zum Ausdruck bringendes Bedürfnis und Merkmal ist, kann der monopolistische Expansionismus sich zwar in seine Zielsetzungen und in der Wahl seiner Mittel veränderten ökonomischen und politischen Bedingungen anpassen, nicht aber als solcher, solange ein System des monopolistischen Kapitalismus besteht, verschwinden. Es gibt mithin in allen derartigen Ländern notwendig eine Kontinuität des Expansionismus, in welchen Formen, d.h. mit welchen zeitbedingt abgewandten Zielprogrammen und in welchen entsprechenden politischen Strategien und ideologischen Zielprogrammen und in welchen entsprechenden politischen Strategien und ideologischen Konzeptionen er auch jeweils in Erscheinung treten mag... [Seite 22/23]

Eurokrise, Krieg und die Europastratgien des Deutschen Kapitals: Und wo sie eine Wüste hinterlassen, nennen sie das Frieden. (Tacitus, Agricola) Allzuoft nämlich schlägt dem, der die Dinge beim Namen nennt, entgegen: „Das ist aber ein erschreckendes Bild“, Oder „Aber sei bitte nicht wieder so düster!“ Und dann hebt eine unselige Debatte an, die meistens eingeleitet wird mit: „Du hast ja recht, aber wir müssen die Menschen da abholen, wo sie sind.“ von Stefan Eggerdinger. Freidenker 16.10.2012

Europastrategien des deutschen Kapitals 1900–1945: Eine Analyse des Quellkontextes

Zusammenfassung

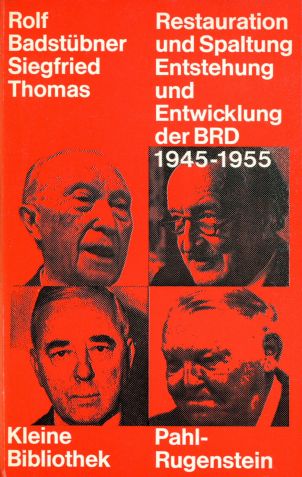

Dieses Briefing-Dokument analysiert die zentralen Themen, die Struktur und die ideologischen Grundlagen, die in den einleitenden Texten des von Reinhard Opitz herausgegebenen Werkes „Europastrategien des deutschen Kapitals 1900–1945“ dargelegt werden. Das Werk, 1977 im Pahl-Rugenstein Verlag erschienen, ist eine Quellensammlung, die die Kontinuität der Expansionsstrategien des deutschen Kapitals – insbesondere des Monopolkapitals – von der Vorkriegszeit des Ersten Weltkriegs bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs dokumentieren soll.

Die Kernthese des Herausgebers ist, dass die Expansionsbestrebungen kein Nebenprodukt der Politik, sondern deren wesentlicher Antrieb waren, getragen von den „sozialen Interessen“ der herrschenden Wirtschaftskreise. Opitz positioniert sich damit in der Tradition der Fischer-Kontroverse und kritisiert scharf historiographische Ansätze, die einen „Primat der Politik“ postulieren oder die Politik des Nationalsozialismus als „irrational“ abtun. Er argumentiert, dass selbst die Völkermordpolitik ökonomisch rationalen Interessen des Großkapitals entsprach.

Die Quellensammlung ist chronologisch in vier Hauptteile gegliedert: Erster Weltkrieg, Weimarer Republik, 1933–1939 und Zweiter Weltkrieg. Einer „Einführung“ stellt die ideengeschichtlichen Wurzeln dieser Strategien seit der Zeit des Deutschen Zollvereins dar. Die hier analysierten Auszüge aus dieser Einführung zeigen eine klare Entwicklungslinie von den nationalökonomischen Konzepten Friedrich Lists über die radikal-nationalistischen und kolonialistischen Forderungen von Denkern wie Paul de Lagarde bis hin zur Gründung einflussreicher Interessenverbände wie des „Mitteleuropäischen Wirtschaftsvereins“ um die Jahrhundertwende. Zentrale Konzepte wie die Schaffung eines deutschen „Großwirtschaftsraums“, die Idee eines „Mitteleuropa“ unter deutscher Hegemonie und die Forderung nach Kolonien und weltpolitischer Geltung werden als wiederkehrende Motive identifiziert, die die deutsche Politik bis 1945 maßgeblich prägten.

Struktur und Kernthesen des Werkes

Bibliografische Informationen

| Merkmal | Information |

| Titel | Europastrategien des deutschen Kapitals 1900–1945 |

| Herausgeber | Reinhard Opitz |

| Verlag | Pahl-Rugenstein Verlag, Köln |

| Erscheinungsjahr | 1977 |

| ISBN | 3-7609-0225-1 |

Gliederung des Inhalts

Das Werk ist eine umfassende Dokumentation, die sich in mehrere historische Epochen gliedert, um die Entwicklung der Expansionsstrategien nachzuzeichnen:

- Einführung: Von der Zeit des Deutschen Zollvereins bis zum ersten Weltkrieg (S. 45)

- Teil I: Erster Weltkrieg (S. 211)

- Teil II: Weimarer Republik (S. 467)

- Teil III: 1933–1939 (S. 608)

- Teil IV: Zweiter Weltkrieg (S. 653)

- Überleitung zur Geschichte der Bundesrepublik (S. 1009)

Zentrale Argumente des Vorworts von Reinhard Opitz

Das Vorwort von Reinhard Opitz legt die theoretische und methodische Grundlage des Werkes dar.

- Kontinuität der Expansionsstrategien: Opitz argumentiert, dass die Notwendigkeit einer „Aufarbeitung von Expansionsstrategien des deutschen Kapitals“ (S. 21) aus dem Interesse erwächst, die Gegenwart in ihren historischen Zusammenhängen zu begreifen. Die Expansionsstrategien werden nicht als zufällig, sondern als inhärenter Bestandteil des monopolistischen Kapitalismus dargestellt. Sie sind „kein willkürliches, sondern sein lebensnotwendiges Ziel“ (S. 22).

- Kritik am „Primat der Politik“: Das Werk wendet sich gegen die in der Geschichtswissenschaft verbreitete These vom „Primat der Politik“, die politische Entscheidungen von ihren ökonomischen Grundlagen trennt. Opitz betont die Notwendigkeit, die „soziale Funktion“ einer Politik zu verstehen, die von den „sozialen Interessen“ spezifischer Gesellschaftsgruppen, insbesondere des „Finanz- oder Monopolkapitals“ (S. 22), getragen wird.

- Ablehnung der „Irrationalismus“-These: Opitz kritisiert entschieden die Erklärung des Faschismus durch „Irrationalismus“, „Archiasmus“ oder „anti-industrielle“ Schlagworte (S. 24). Er stellt die These auf, dass auch scheinbar irrationale Aspekte wie Antisemitismus und Völkermord mit den Profitinteressen des Großkapitals vereinbar waren. Der Massenmord in Vernichtungslagern sei für das Großkapital „nicht nur ökonomisch rentabel“ gewesen (S. 24).

- Methodik der Quellensammlung: Der Band soll die Expansionsstrategien durch primäre Dokumente belegen und so die Akteure selbst sprechen lassen. Opitz hebt hervor, dass neben bekannten Quellen auch eine große Anzahl bisher unveröffentlichter Dokumente, vor allem aus dem Zentralen Staatsarchiv Potsdam, aufgenommen wurden, um ein möglichst authentisches Bild zu zeichnen (S. 26-27). Die chronologische Anordnung soll die Entwicklungslinien und die historische Dimension der Planung sichtbar machen (S. 27).

Ideologische Grundlagen der Expansion: Analyse der Einführung (1841–1913)

Die Einführung des Werkes dokumentiert die ideengeschichtlichen Vorläufer der Europastrategien des 20. Jahrhunderts. Anhand von Schriften einflussreicher Denker und politischer Akteure wird die Genese des Expansionsgedankens im 19. Jahrhundert nachgezeichnet.

Friedrich List: Nationalökonomie als Machtinstrument (1841-1846)

Die Auszüge aus Friedrich Lists Schriften bilden den Ausgangspunkt. Seine Ideen sind eine Reaktion auf die wirtschaftliche und politische Dominanz Englands.

- Ziel der deutschen Nation: Deutschland müsse „reich und mächtig“ werden. Dafür sei die Entwicklung einer eigenen Manufakturindustrie unerlässlich. Die Maxime „Agrikulturprodukte verkaufen, Manufakturwaren kaufen“ sei ein Zeichen von Schwäche (S. 45).

- Schutzzölle und Staatsintervention: List fordert ein „nationales System der politischen Ökonomie“ (S. 50), das die heimische Industrie durch Schutzzölle vor der überlegenen englischen Konkurrenz schützt.

- Kontinentalsystem und Expansion: Er propagiert eine „Continentalkoalition gegen die englische See- und Handelsübermacht“ (S. 52). Diese soll durch die Einbeziehung von Holland, Belgien und Dänemark in den Deutschen Zollverein realisiert werden. Ein zentraler Expansionsvektor ist der Südosten Europas: „Österreich hat an der unteren Donau [...] eine neue Welt zu entdecken.“ (S. 61). Eine Verbindung des Rheins mit der Donau soll einen kontinentalen Handelsweg zum Schwarzen Meer schaffen.

- Kolonien und Seemacht: List betont die Notwendigkeit einer eigenen Seemacht und von Kolonien als Grundlage nationaler Größe. Er sieht die deutsche Auswanderung als Ressource, die für die Kolonisation genutzt werden müsse (S. 57-59).

Nationalismus und Kolonisationspläne (Roscher, de Lagarde, Rodbertus)

Die nachfolgenden Denker radikalisieren Lists Ansätze und verbinden sie mit einem aggressiven, völkischen Nationalismus.

- Wilhelm Roscher (1848): In „Nationalökonomische Ansichten über die deutsche Auswanderung“ fordert er, die deutsche Auswanderung nicht nach Amerika, sondern in den Südosten Europas zu lenken, um dort „ein neues Deutschland“ zu gründen, beispielsweise in den „Donauprovinzen von Oesterreich und Preußen“ (S. 75).

- Paul de Lagarde (1853): Sein Vortrag „Über die gegenwärtigen Aufgaben der deutschen Politik“ formuliert ein Programm der „gemeinsamen Kolonisation“ (S. 76) im Osten. Er fordert eine Germanisierung der slawischen Gebiete und sieht einen Krieg gegen Russland, Frankreich und England als notwendig an, um strategisch haltbare Grenzen zu erlangen (S. 81). Er ist einer der ersten, der eine radikale territoriale Neuordnung Mitteleuropas unter deutscher Führung verlangt.

- Carl Rodbertus-Jagetzow (1861): Sein „Mahnwort“ „Seid deutsch!“ ist ein Appell für eine offensive Kolonialpolitik, die sich nicht auf überseeische Gebiete beschränkt, sondern eine deutsche Herrschaft „östlich von der Elbe erstrecken bis an den Peipussee und bis in die südöstlichste Bastion der Karpathen“ (S. 85) anstrebt.

Die „Mitteleuropa“-Idee und ihre Träger (ca. 1885-1913)

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts konkretisieren sich die Expansionspläne in organisierten politischen und wirtschaftlichen Bewegungen. Die Schaffung eines von Deutschland dominierten „Mitteleuropa“ wird zum zentralen Ziel.

- Alldeutscher Verband: Diese einflussreiche Organisation, gegründet 1891, propagiert eine aggressive Expansionspolitik. Ein Leitartikel der „Alldeutschen Blätter“ von 1894 fordert den „Weiterbau am deutschen Nationalstaat“, um eine „Weltmachtstellung“ zu erringen. Russland und die USA werden als die großen Rivalen der Zukunft identifiziert (S. 96-97). Die Schrift „Großdeutschland und Mitteleuropa um das Jahr 1950“ (1895) des Verbandsvorsitzenden Ernst Hasse entwirft einen detaillierten Plan für einen „großdeutschen Bund“ und einen „großdeutschen Zollverein“, der die Niederlande, Belgien, die Schweiz und Österreich-Ungarn umfassen und durch Kolonien im Osten ergänzt werden soll (S. 119-122).

- Die Bagdadbahn (1902): Die Schrift von Paul Rohrbach zeigt, wie Infrastrukturprojekte als Instrumente der politischen und wirtschaftlichen Expansion genutzt werden. Die Bagdadbahn wird als Mittel gesehen, den deutschen Einfluss in der Türkei und im Nahen Osten zu vergrößern und eine „Kolonisationsfrage“ zu lösen (S. 134).

- Mitteleuropäischer Wirtschaftsverein: Dieser 1904 gegründete Verein, getragen von führenden Industriellen, Politikern und Wissenschaftlern, institutionalisiert das Streben nach einem mitteleuropäischen Wirtschaftsraum. Sein Ziel ist die Schaffung eines „Zoll- und Wirtschaftsbund[s]“ (S. 146) zur Stärkung der deutschen Position im globalen Wettbewerb, insbesondere gegen die USA und Großbritannien. Die Satzungen des Vereins zeigen das Bestreben, durch wirtschaftliche Integration die politische Hegemonie Deutschlands in Mitteleuropa zu sichern (S. 153).

- Radikalisierung vor dem Krieg: Die Schriften von Walther Rathenau (Tagebucheintrag 1912) und Heinrich Claß („Wenn ich der Kaiser wär’“, 1912) belegen die Zuspitzung der Debatte unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg. Rathenau skizziert eine Politik der „Wirtschaftl. Zollunion mit Österreich, Schweiz, Italien, Belgien, Niederlande etc.“ als Ziel (S. 179). Claß fordert offen eine aggressive Machtpolitik, eine „Saturiertheit“ des Deutschen Reiches wird als Illusion bezeichnet. Er fordert die Bereitschaft zum Krieg gegen England und Frankreich, um die deutsche Vormachtstellung zu sichern und Lebensraum zu gewinnen (S. 180-187).

Die in der Einführung des Werkes präsentierten Dokumente belegen somit eine bemerkenswerte ideologische Kontinuität und Radikalisierung der deutschen Expansionspläne von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Vorabend des Ersten Weltkriegs, getragen von einflussreichen nationalökonomischen, intellektuellen und wirtschaftlichen Kreisen.

Erstellt: 19.03.2025 - 10:08 | Geändert: 09.12.2025 - 17:27