Europa irrt, wenn es den Brexit als Betriebsunfall betrachtet.

Die Briten, heißt es auf dem Kontinent, befinden sich auf einem Irrweg. Mit dem Abschied von der EU hätten sie ihren Ruf als vernünftige, pragmatische Nation verspielt. Stimmt das? Oder erleben wir gerade das Gegenteil: dass unsere Nachbarn ihren sprichwörtlichen "Common Sense" nur neu und kühn vermessen?

Jochen Buchsteiner nimmt in diesem pointierten Buch den Brexit unter die Lupe und kommt zu dem Ergebnis, dass er gar nicht so irrational ist. Auch wenn er die Geschäfte auf beiden Seiten des Kanals erschwert - er fußt auf nachvollziehbaren und redlichen Motiven, die in der Nationalgeschichte und in der Geographie des Königreichs wurzeln. Buchsteiner analysiert dieses "Anderssein", das die Briten leidenschaftlicher auf die Freiheit und kühler auf Europa blicken lässt. Der Brexit, so eine These des Essays, ist nicht das Resultat einer "populistischen Verführung", sondern folgt berechtigter Kritik am Zustand der EU und wehrt sich gegen Fehlentwicklungen des "liberalen Modells". Indem die Briten ihre Souvernität und Identität über den Wohlstand stellen, kehren sie die Prioritäten einer europäischen Einigungslogik um, die in der Krise steckt.

August 2019

Am 15 . September 2008 meldete die Investmentbank Lehman Brothers Insolvenz an. Sie löste damit eine der schwersten Finanzkrisen des 20. Jahrhunderts aus. Noch immer ist nicht ausgemacht, ob die Krise überwunden ist oder die Wirtschaft stagniert. Die herrschende Ökonomie seinerzeit war ratlos, vermehrt wurde wieder Marx zitiert. Hatte er doch recht gehabt?

Nun ist zwar für Marxisten eine Krise keine Überraschung, sondern Teil des Systems, jedoch wird bis heute über die Ursachen gestritten. Das "Aufblähen" des Finanzmarktsektors, steigende Verschuldung des Staates und der privaten Haushalte, realwirtschaftliche Prozesse, wie zunehmende Ungleichheit und über Jahrzehnte gesunkene Löhne - das sind einige der in der Debatte gehandelten potenziellen Krisenursachen. Der vorliegende Band bringt vier Ansätze miteinander ins Gespräch.

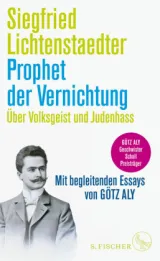

Wie ein bayerisch-jüdischer Beamter den Holocaust vorhersagte: Scharf beobachtend und mit jüdischem Witz schrieb Siegfried Lichtenstaedter (1865-1942) Satiren und Prognosen, die so verblüffend hellsichtig sind, dass der Historiker Götz Aly sie ausgegraben und neu zusammengestellt hat. In drei begleitenden Essays schildert Götz Aly außerdem Lichtenstaedters Leben und zeigt, wie aktuell diese Texte über Antisemitismus, Völkermord und Hass heute wieder sind.

1923 hielt Siegfried Lichtenstaedter für möglich, was 1933 begann: Dass die Juden in Deutschland "totgeschlagen und ihre Güter den 'Ariern' gegeben" würden. 1926 beobachtete er, wie - "heimlich ersehnt und schmunzelnd erwähnt" - Vernichtungswünsche gegen die Juden immer populärer wurden.

Die heute schon spürbaren und die schlimmstmöglichen Folgen der Klimaerwärmung sind das Thema des Journalisten David Wallace-Wells in diesem spektakulären Report. Wie kann und wird das Leben auf der Erde in nur 40, 50, 60 Jahren aussehen? Sicher ist: Heutige Teenager und Kinder werden noch erleben, wie sich die Bedingungen für die Menschheit auf der Erde dramatisch verschlechtern, sie werden erleben, wie sie in Teilen unbewohnbar wird. Wallace-Wells macht die vielen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die die Mehrheit der Menschen oft gar nicht erreichen, begreifbar, ja fühlbar. Und am Ende steht die drängende Frage: Haben wir überhaupt noch eine Chance, das Unheil abzuwenden?

Was wir von Bäumen lernen können

Erwin Thoma stellt in seinem neuen Buch die Evolution der Bäume anschaulich und umfassend dar. Er zeigt, wie sie sich aus dem Wurzelreich in den Himmel kämpfen, wie sie über die Jahre an Charakter gewinnen, welche Beziehung sie mit anderen Waldbewohnern eingehen und was Neues aus ihrem Vergehen erwächst. Darüber hinaus führt er uns vor Augen, dass gerade jetzt die Zeit der Bäume gekommen ist: Wir kommen nicht länger umhin, ihre Überlebensweisheiten und ihre Heilkraft für uns zu nutzen, wollen wir die Verwerfungen des Klimawandels stoppen und die Zerstörung der Natur rückgängig machen.

In den meisten Postkonfliktländern verorten sich für einen gewissen Zeitraum diverse internationale Nichtregierungsorganisationen (NGOs), ausgestattet mit Geld und den besten Absichten. Sie nehmen sich kaum lösbarer gesellschaftlicher Konflikte an, sind nicht nur für die akute Nothilfe zuständig, sondern häufig auch für den Aufbau der Demokratie, für die ethnische Aussöhnung und für die Vergangenheitsbewältigung. Nach einiger Zeit ziehen die NGOs weiter und hinterlassen eine "losgelöste Zivilgesellschaft".

Das NGO-Spiel handelt von den unbeabsichtigten und nicht selten negativen Ergebnissen der Friedenskonsolidierung.