Am 9. November 1989 fiel die Mauer - und mit ihr eine ganze Geschichte. Doch was wurde eigentlich beendet und was verdrängt? Gabriele Gysi blickt zurück auf die DDR, nicht verklärt, sondern suchend nach Gerechtigkeit im Erinnern. In essayistischen Reflexionen, persönlichen Erinnerungen und politischen Beobachtungen stellt sie die Frage, warum der Untergang eines Staates ohne würdige Beerdigung blieb - und was das über das vereinte Deutschland sagt.

Wiedervereinigung (--> Deutsche Einheit) (Thema)

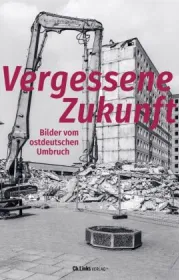

Eine Archäologie der Umbruchszeit

Der mit dem Ende der DDR und der deutschen Vereinigung verbundene gesellschaftliche Wandel im Osten hat viele Facetten und Gesichter. Er manifestiert sich im Umbau der politischen Verhältnisse, hat sich in Lebensgeschichten und Biografien eingeschrieben und wird als eine bis ins Heute nachwirkende Zäsur erzählt.

Simona Stoytchkova wuchs mit Eltern und Bruder im geteilten Deutschland im Plattenbau Ostberlins auf. Nach der Wende startete sie im Westen eine außergewöhnliche Karriere. Heute sitzt sie in der Chefetage eines weltweit operierenden Finanzunternehmens. Eine absolute Ausnahme in der Welt der Nadelstreifen - denn Führungskräfte aus dem Osten Deutschlands sind im Westen immer noch eine Seltenheit.

Die Neunziger als Schlüsseljahrzehnt unserer Gegenwart und Zukunft

In den neunziger Jahren wurde die Welt geschaffen, in der wir immer noch leben - und die gerade krachend kollabiert. Dagegen setzt dieses Buch kämpferischen Optimismus.

Mit dem dritten Band seiner Memoiren schließt Egon Krenz seine Autobiografie ab. Darin nimmt er den Herbst 1989 in den Blick, als er Staats- und Parteichef wurde, seine Vertreibung aus dem Amt und der Wohnung, den Verlust seines Landes, schließlich die juristischen Auseinandersetzungen einschließlich seiner Haft.

Der Zusammenbruch der Sowjetunion und das Verschwinden der DDR von der politischen Landkarte sind Ereignisse von welthistorischer Bedeutung. Sie veränderten nicht nur das System der internationalen Beziehungen und die nationalen politischen Ordnungen, sondern auch das Leben der „kleinen Leute“. Innerhalb kürzester Zeit war die Bevölkerung zweier Staaten radikalen wirtschaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen Umwälzungen ausgesetzt; etablierte Strukturen des Alltagslebens und Sicherheitsregime verloren rasch an Bedeutung. Der von Oksana Nagornaia und Beate Fieseler herausgegebene Sammelband widmet sich den politischen, kulturellen und erinnerungsgeschichtlichen Aspekten der komplexen Systemtransformationen in beiden Ländern, den daraus resultierenden Konflikten und den Bildern des jeweils Anderen.

100 Jahre nach Gründung des ersten Dachverbands der gesamten deutschen Industrie liegt erstmals eine Gesamtgeschichte dieser Spitzenorganisation vor.

In der 100-jährigen Geschichte des Spitzenverbandes der deutschen Industrie spiegelt sich die Geschichte des Landes wieder. So entstand der Reichsverband der Deutschen Industrie (RDI) 1919 wenige Monate nach Gründung der ersten deutschen Demokratie.

Die Wiederentdeckung der ostdeutschen Avantgarde

Weshalb ist die Erinnerung an die Kultur des Ostens stets zwischen politisierender Analyse oder apolitischer Ostalgie gefangen? Marko Martin entdeckt die ostdeutsche Avantgarde neu und zeigt, was sie uns heute noch alles sagen kann.

Dieses Buch ist die fällige Antwort auf die eingefahrenen Ost-West-Debatten - auf wissenschaftlicher Grundlage, aus gesamtdeutscher Sicht.

Die Ost-West-Debatte der Deutschen ist oft von gegenseitigem Unverständnis und Zuspitzungen geprägt. Christina Morina vermeidet die übliche Frontenbildung und rückt - anhand vieler bisher unerforschter Selbstzeugnisse wie Bürgerbriefe, Petitionen und Flugblätter - die Demokratievorstellungen und das Selbstverständnis ganz normaler Bürgerinnen und Bürger in Ost und West seit den 1980er Jahren in den Fokus. Indem die Autorin die Demokratiegeschichte der Bundesrepublik und die Demokratieanspruchsgeschichte der Deutschen Demokratischen Republik miteinander verzahnt, kann sie maßgebliche Unterschiede und wechselseitige Bezüge im Staats- und Politikverständnis herausarbeiten. Dabei entsteht ein differenziertes Bild:

Die Vereinigung der beiden deutschen Staaten im Jahr 1990 hat deutliche Spuren in der Gesellschaft und der individuellen Psyche der Deutschen hinterlassen. Nach wie vor existieren viele ökonomische, politische und psychologische Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen. Die Autorinnen und Autoren geben anhand zentraler Forschungsergebnisse der letzten 30 Jahre einen breiten Überblick zu relevanten Themen des Vereinigungs- und Transformationsprozesses. Betrachtet werden unter anderem die Unterschiede in Familien- und Rollenleitbildern, der Einfluss unterschiedlicher Sozialisationsrahmen in der Kindheit sowie Gerechtigkeitsaspekte im Vereinigungsprozess.