Mit seinem Roman »Fischkutter H.F. 13« wurde Albert Hotopp in der Weimarer Republik schlagartig populär. Nur Wenige wussten, dass der Autor zugleich Reichskassierer und Chef des geheimen Kurierdienstes der KPD war. Die Nazis verbrannten seine Bücher und trieben ihn ins Exil nach Moskau, wo er in die Mühlen des stalinistischen Terrors geriet.

Exil (Thema)

Eines der wichtigsten Bücher der deutschsprachigen Exil-Literatur

Hamburg 1933: Nach acht Wochen auf See kehrt der Dampfer Kulm in seinen Heimathafen zurück. Die sozial wie weltanschaulich ungleiche Besatzung des Schiffes findet sich in einem radikal veränderten Land wieder: Die Nationalsozialisten sind an der Macht und herrschen mit Gewalt und Willkür. Die Mannschaft muss sich dem brutalen neuen Gesicht Deutschlands stellen. Zwischen politischen Spannungen, persönlichen Konflikten und der Suche nach einem Platz in einer unbarmherzigen Gesellschaft entfaltet sich eine mitreißende Erzählung über Identität und den Kampf um das Überleben.

Der vorliegende Neudruck folgt der Ausgabe Rudolfstadt 1980. Entstanden ist das Buch zwischen 1933 und 1937. Paul Zech schreibt dazu: Der erste Teil dieses Buches wurde in Deutschland, Februar bis März 1933, geschrieben, der zweite Teil in der Emigration vollendet. Der Titel ist eine Abwandlung meiner Ende 1918 entstandenen Ballade »Berlin, halt ein, besinne dich, dein Tänzer ist der Tod«.

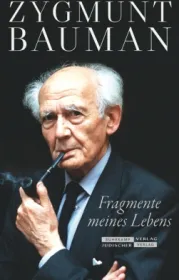

Zygmunt Bauman (1925–2017) gilt als einer der bedeutendsten Soziologen der Gegenwart, sein Werk wurde vielfach ausgezeichnet. Die Verwerfungen des 20. Jahrhunderts – Krieg, Antisemitismus, Flucht und Emigration – prägten sein Leben. Fragmente meines Lebens verbindet Briefe an seine Töchter und andere Texte mit autobiografischem Charakter zu einer fesselnden Erzählung über Baumans Leben, die erstmals auch tiefe Einblicke in das Privatleben des großen Soziologen gewährt.

Am 18. Februar 1882 besteigt Karl Marx in Marseille den Dampfer "Said" und verlässt zum ersten Mal Europa. Den Tod seiner Frau Jenny drei Monate zuvor hat er nicht verwunden. Er ist krank und hofft auf Genesung in Algier. Während er dort die Eindrücke der neuen Kultur auf sich wirken lässt, zieht er unsentimental eine Art Resümee seines Daseins und Wirkens. Uwe Wittstock erzählt lebendig und fesselnd von der letzten großen Reise des großen Denkers und blickt mit ihm zurück auf sein außergewöhnliches Leben.

Moskau, 1936. Die deutsche Kommunistin Charlotte bricht mit ihrem Mann und der jungen Britin Jill auf zu einer mehrwöchigen Reise durch die neue Heimat Sowjetunion. Es verbindet sie mehr, als sich auf den ersten Blick erschließt: Sie sind Mitarbeiter des Nachrichtendienstes der Komintern, wo Kommunisten aller Länder beschäftigt sind. Umso schwerer wiegt, dass unter den «Volksfeinden», denen gerade in Moskau der Prozess gemacht wird, einer ist, den Lotte besser kennt, als ihr lieb sein kann.

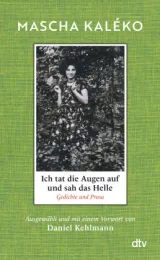

»Was für ein Schatz an Form, Schönheit und weiser Melancholie!« Daniel Kehlmann

Mascha Kaléko ist eine leuchtende Ausnahmeerscheinung in der deutschen Literatur. Niemand verkörpert das Berlin der Weimarer Republik zwischen Schreibmaschinengrau, hellen Kinoreklamen und nicht enden wollenden Nächten im Romanischen Café so sehr wie die melancholische Großstadtdichterin mit ihrem sprühenden Witz. Auch nach ihrer Flucht vor den Nationalsozialisten 1938 besang sie diese verlorene Heimat in Versen vom Emigrantenleben in New York, Jerusalem und anderswo.

«Die eine Hälfte des Gesichts ist lyrisch Die andere hingegen fast satirisch. Zwei Seelen wohnen, ach, in mir zur Miete – Zwei Seelen von konträrem Appetite.»

So beschreibt Mascha Kaléko ihre innere Zerrissenheit, als sie vor den Nazis in die USA geflohen war. Im amerikanischen Exil ab 1938 schrieb Mascha Kaléko von ihrer Sehnsucht nach Deutschland, von ihrer Heimatlosigkeit, von den Sorgen und Nöten bezüglich der neuen Lebensumstände. Ihre Gedichte wurden in Zeitschriften und Zeitungen gedruckt, unter Emigranten weitergereicht und begeistert aufgenommen.

Das eigenartigste und amüsanteste Dokument des deutschen Exils: Zuckmayers »Geheimreport« mit Charakterporträts bedeutender Künstler, die während der NS-Zeit in Deutschland geblieben waren. Der 1939 in die USA emigrierte Dramatiker Carl Zuckmayer verfasste 1943 /44 für den amerikanischen Geheimdienst »Office of Strategic Services« einen Report mit etwa 150 Charakterporträts von Schriftstellern, Publizisten, Verlegern, Schauspielern, Regisseuren und Musikern, die im »Dritten Reich« zum Teil herausragende Positionen bekleidet haben.

»Wäre es schön? Es wäre schön!« lautet die Überschrift eines von vielen Leitartikeln des glänzenden Journalisten Rudolf Herrnstadt. Bekannt wird der aus einer jüdischen Familie aus Oberschlesien stammende engagierte Kommunist, den es früh nach Berlin zieht, in der Weimarer Republik als Redakteur des Berliner Tageblatts.