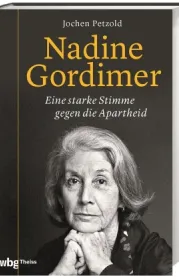

Die südafrikanische Literaturnobelpreisträgerin Nadine Gordimer: eine scharfsichtige Beobachterin und kritische Begleiterin ihres tief gespaltenen Landes

Dem Autor Jochen Petzold kommt das Verdienst zu, eine bedeutende Lücke zu schließen: Er stellt der Leserschaft von Nadine Gordimers zahlreichen Büchern endlich auch Hintergrundwissen zu ihrem Leben und Werk zur Verfügung. Der Kampf gegen Rassismus und die Apartheid in Südafrika war Nadine Gordimers wichtigstes Thema: Ihr politisches Engagement schlug sich in ihrer Literatur nieder. Diese Werke machen sie bis heute zu einer der berühmtesten Personen Südafrikas.