Das Zensurnetzwerk

Regulierung und Repression im heutigen Deutschland

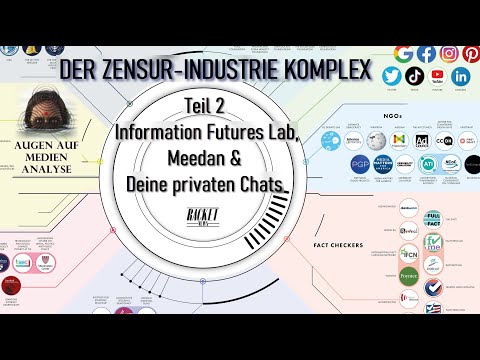

Vorwort: In den letzten Jahren haben investigative Berichte eine Reihe koordinierter Bemühungen aufgedeckt, die darauf abzielen, die Meinungsfreiheit im Internet in westlichen Ländern zu unterdrücken. Diese Netzwerke zur Unterdrückung von Informationen, die oft als „Zensur-Industriekomplex” bezeichnet werden (und meist unter dem Deckmantel der „Bekämpfung von Desinformation” oder „Hass-rede” operieren), sind insbesondere in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und in der Europäischen Union weit verbreitet. Innerhalb der EU spielt Deutschland eine überproportional große Rolle in diesem Komplex, mit einer Vielzahl von staatlichen und privaten Knotenpunkten, die sich mit der Überwachung von Online-Äußerungen befassen und sich für eine zunehmende Unterdrückung von Inhalten einsetzen.

Während in den USA der Einfluss dieser Netzwerke mit dem Amtsantritt der zweiten Trump-Regierung stark zurückgegangen ist (mal abgesehen von den etwas anders gearteten Angriffen der neuen Regierung auf die Meinungsfreiheit), sind diese Netzwerke in Europa und Deutschland trotz öffentlicher Kritik unvermindert aktiv.

Deutschlands Ruf als Zensurhochburg ist mittlerweile fast schon karikaturistisch. Anfang 2025 sorgte eine Reportage der US-Fernsehsendung „60 Minutes” für Aufsehen, in der Clips von Polizeirazzien in den Wohnungen von Personen gezeigt wurden, die beleidigende Memes gepostet hatten. In anderen Clips kicherten die Staatsanwälte über die Beschlagnahmung der Geräte von Bürgern und betonten,wie schwerwiegend es sei, einen Politiker „beleidigt“ zu haben

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 3 | Einleitung: Politischer und rechtlicher Kontext der verschärften Repression 7 | Der Staat 19 | Die Bundesbürokratie 19 | Die Bundesländer 28 | EU-Agenturen 32 | Deutscher Atlantizismus und die USA 33 | Finanzierung 41 | Bundesministerien, EU und andere direkte staatliche Fördermittel 42 | Offizielle Programme und quasi-staatliche Stiftungen 45 | Private Stiftungen 49 | Unternehmensstiftungen 52 | Zivilgesellschaft 54 | Durchsetzungsorganisationen 54 | Medienbetreiber 57 | Bildungsinitiativen 61 | Plattformen und Big Tech 64 | Fazit: Ausblick und Empfehlungen 68 | Politische Perspektiven und Fragen 68 | Empfehlungen 69

Dieser Bericht wird unter einer Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0

Das Zensurnetzwerk: Eine Analyse der Regulierung und Repression in Deutschland

Zusammenfassung

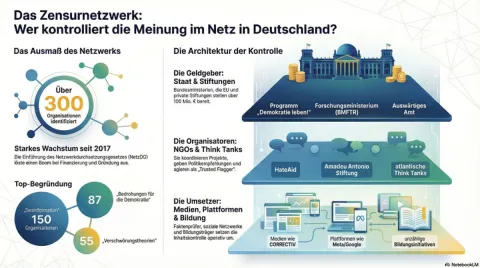

Dieses Briefing-Dokument fasst die Ergebnisse des Berichts „Das Zensurnetzwerk: Regulierung und Repression im heutigen Deutschland“ zusammen. Die zentrale Erkenntnis ist die Existenz eines weitreichenden, koordinierten Netzwerks von über 300 Organisationen in Deutschland, das darauf abzielt, die Online-Meinungsäußerung zu überwachen und zu unterdrücken. Diese Aktivitäten erfolgen häufig unter dem Deckmantel der „Bekämpfung von Desinformation“ oder „Hassrede“.

Das Netzwerk ist ein komplexer Verbund aus staatlichen Akteuren auf Bundes- und Landesebene, Nichtregierungsorganisationen (NGOs), quasi-staatlichen und privaten Stiftungen, Thinktanks, Medienbetreibern, akademischen Einrichtungen und großen Technologieplattformen. Eine wesentliche Feststellung ist die überproportional große und institutionalisierte Rolle des deutschen Staates, der ungewöhnlich enge Beziehungen zu vorgeblich unabhängigen zivilgesellschaftlichen Organisationen unterhält.

Der rechtliche Rahmen, beginnend mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) von 2017 und nun verankert im Digital Services Act (DSA) der EU, hat einen Apparat der privatisierten Zensur geschaffen. Dieser zwingt Plattformen, Inhalte unter Androhung massiver Geldstrafen und innerhalb kurzer Fristen zu entfernen, oft ohne gerichtliche Überprüfung.

Die Finanzierung dieses Systems ist substanziell, wobei die deutsche Bundesregierung und ihre Ministerien die größten dokumentierten Geldgeber sind. Allein zwischen 2016 und 2025 beliefen sich die staatlichen Mittel auf über 105 Millionen Euro. Angetrieben wird dieser Trend durch geopolitische Faktoren, insbesondere die Unterordnung unter die US-Außenpolitik gegenüber Russland und China, sowie durch den Versuch der politischen Elite, innenpolitische Krisen und populistischen Widerstand einzudämmen.

Der Bericht schließt mit der Feststellung, dass dieses Zensurregime den Pluralismus untergräbt, und formuliert konkrete Empfehlungen zur Umkehr dieser Entwicklung, darunter die Aufhebung des DSA und des NetzDG, die Einschränkung der öffentlichen Finanzierung von NGOs und die Rückkehr zu einer offenen Debattenkultur.

Präsentation

Einleitung: Der Kontext der verschärften Repression

Obwohl sich die Bundesrepublik Deutschland historisch als freie Gesellschaft mit verfassungsrechtlich garantierter Meinungsfreiheit verstand, hat dieser liberal-demokratische Rahmen in den letzten zehn Jahren erhebliche Erosionserscheinungen gezeigt. Eine Umfrage von The European aus dem Jahr 2025 ergab, dass 84 % der Deutschen angaben, aus Angst vor Konsequenzen auf die Äußerung ihrer Meinung verzichtet zu haben. Dies deutet auf eine zunehmend restriktive Atmosphäre hin, in der Polizeirazzien wegen Social-Media-Posts keine Seltenheit mehr sind.

Deutschlands Entwicklung ist Teil eines globalen Trends zu verstärkter digitaler Zensur, der nach der populistischen Welle von 2016 (Brexit, Trump-Wahl) einsetzte. Die Bemühungen, „Falschinformationen“ und „Hassrede“ zu bekämpfen, wurden zu Sammelbegriffen, um unliebsame Meinungen zu unterdrücken, die den Status quo bedrohen.

Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) als Wendepunkt

Das 2017 verabschiedete Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) war der erste große Versuch eines OECD-Landes, Plattformen zur systematischen Überwachung von Online-Äußerungen zu verpflichten.

- Mechanismus: Das Gesetz zwang große Social-Media-Plattformen, Inhalte, die potenziell gegen das deutsche Strafgesetzbuch verstoßen, innerhalb von 24 Stunden (für „offensichtlich rechtswidrige“ Inhalte) oder sieben Tagen zu entfernen. Bei Nichteinhaltung drohten Geldstrafen in Millionenhöhe.

- Folgen: Dies führte zu massivem „Overblocking“, bei dem auch legale Inhalte wie Satire präventiv gelöscht wurden. Ein UN-Beobachter warnte vor einer „unangemessenen Beeinträchtigung des Rechts auf freie Meinungsäußerung“ und der Gefahr einer „vorbeugenden Zensur“ aufgrund fehlender gerichtlicher Kontrolle.

- Politischer Kontext: Das Gesetz war eine Reaktion auf die wachsende Unzufriedenheit in der Bevölkerung nach der europäischen Wirtschaftskrise und der Gründung der AfD im Jahr 2013.

Geopolitische und innenpolitische Triebkräfte

Die aggressive Haltung Deutschlands bei der Sprachregulierung wird durch eine Kombination aus geopolitischen Abhängigkeiten und innenpolitischen Spannungen angetrieben.

- Deutscher Atlantizismus: Eine entscheidende Rolle spielt die Unterwürfigkeit Berlins gegenüber dem Washingtoner Establishment. Die Ausrichtung auf die US-Sicherheitsstrategie der Eindämmung Russlands und Chinas widerspricht den unmittelbaren wirtschaftlichen Interessen Deutschlands (günstige Energie, Exportmärkte) und vertieft die Spaltung zwischen Elite und Bevölkerung. Diese Politik erfordert zwangsläufig Repression, um den Widerstand zu unterdrücken.

- Staatsräson und der Nahostkonflikt: Die bedingungslose Loyalität gegenüber Israel wird als Rechtfertigung genutzt, um Protest und Dissens im Zusammenhang mit dem Gazastreifen unter einer aufgeblähten Definition von „Antisemitismus“ zu zensieren, die auch legitime Kritik an der israelischen Regierung umfasst.

- Eindämmung von Krisen: Anstatt auf Reformen zu setzen, reagiert die politische Führung auf multiple Krisen (marode Infrastruktur, Kriegsängste, Einwanderung) mit verstärkter Regulierung und Repression, um den Widerstand aus allen politischen Lagern zu unterdrücken.

Die Architektur der Sprachkontrolle ist heute ein dichtes Netz aus staatlichen Behörden, NGOs, Thinktanks und Stiftungen, das eine „demokratische Technologie-Governance-Ordnung“ durchsetzen will. In diesem Regime wird Demokratie nicht mehr als plebiszitäre Institution, sondern als moralische Haltung verstanden, deren Kern die durch vorausschauende Vorbereitungen für einen hybriden Krieg garantierte Sicherheit ist.

Die Architektur des deutschen Zensurnetzwerks

Das deutsche Zensurnetzwerk ist ein vielschichtiges System, in dem staatliche, zivilgesellschaftliche und private Akteure eng miteinander verflochten sind. Die Regierung spielt dabei eine zentrale und offener institutionalisierte Rolle als in den USA.

Der Staat

Bundesebene

Auf Bundesebene wurde ein umfassender Verwaltungs- und Regulierungsapparat geschaffen, der die verfassungsrechtlichen Garantien der Meinungsfreiheit (Artikel 5 GG) in der Praxis untergräbt.

- Bundesministerium des Innern (BMI): Das BMI hat sich zum aggressivsten Akteur entwickelt. Es stuft Desinformation als „hybride Bedrohung“ ein und koordiniert die Politik über die „Arbeitsgruppe Hybride Bedrohungen“ und die „Task Force gegen Desinformation“.

- ZEAM: Die 2024 eingerichtete „Zentrale Stelle zur Erkennung ausländischer Informationsmanipulation“ soll feindliche Operationen frühzeitig erkennen und an Plattformen oder Strafverfolgungsbehörden weiterleiten.

- Polizeiliche Maßnahmen: Das BMI koordinierte bundesweite „Aktionstage gegen Hasspostings“ mit Dutzenden Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmungen von Geräten wegen Online-Äußerungen, wie im Fall des „Schwachkopf“-Memes gegen Vizekanzler Habeck.

- Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV): Der Inlandsgeheimdienst hat sein Mandat massiv ausgeweitet. Er führt eine öffentlich zugängliche Liste von Organisationen und Einzelpersonen, denen er „verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates“ vorwirft. Dies führte zur Überwachung von Journalisten wie Aya Velázquez und zur Anfechtung des Verfassungsschutzberichts durch die Berliner Zeitung.

- Bundesnetzagentur (BNetzA): Als deutscher Koordinator für digitale Dienste (DSC) setzt die BNetzA den EU-weiten Digital Services Act (DSA) auf nationaler Ebene durch. Eine zentrale Rolle spielt dabei das „Trusted Flagger“-System, das zertifizierten Organisationen wie HateAid und REspect! eine bevorzugte Behandlung ihrer Meldungen über illegale Inhalte garantiert.

- Weitere Bundesbehörden:

- Bundeskriminalamt (BKA): Betreibt die „Zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet“ (ZMI), die NetzDG-Meldungen von Plattformen entgegennimmt und an die Staatsanwaltschaften weiterleitet.

- Bundesministerium der Justiz (BMJV): War für die Durchsetzung des NetzDG zuständig und liefert die rechtliche Grundlage für die Sprachkontrolle.

- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ): Verwaltet das umfangreiche Förderprogramm „Demokratie leben!“, das eine zentrale Säule der Finanzierung des Netzwerks darstellt.

Landesebene

Die 16 Bundesländer haben über ihre Landesmedienanstalten eine primäre Zuständigkeit für die Regulierung von Telemedien. Ihr Mandat wurde durch den Medienstaatsvertrag (MStV) auf Online-Plattformen ausgeweitet.

- Funktionen: Die Anstalten überwachen Online-Inhalte, setzen KI zur Kennzeichnung von Beiträgen ein, leiten Fälle an die Staatsanwaltschaft weiter und finanzieren zahlreiche Bildungsprogramme zur Medienkompetenz.

- Beispiele: Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg ist besonders aktiv bei der Bekämpfung von Desinformation, während die Sächsische Landesmedienanstalt KI-Systeme zur Meldung von Inhalten nutzt. Die Landesmedienanstalt Niedersachsen richtete Meldemechanismen ein, damit Medienunternehmen Kommentare direkt an die Polizei weiterleiten können.

EU-Ebene und US-Einfluss

Institutionen auf EU-Ebene und der Einfluss der USA sind entscheidend für die Gestaltung der deutschen Regulierungspolitik.

- EU-Regulierung: Der Digital Services Act (DSA) ist der zentrale Rechtsrahmen, ergänzt durch die Europäische Beobachtungsstelle für digitale Medien (EDMO) und die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). EU-Sanktionen führten zur Zensur russischer Medien und sogar zur Sanktionierung einzelner deutscher Journalisten.

- Deutscher Atlantizismus und die USA: Die deutsche Politik ist stark von der Ausrichtung auf die USA und die NATO geprägt. Atlantische Thinktanks treiben die Agenda der Sprachkontrolle voran:

- Atlantic Council: Sein Digital Forensic Research Lab (DFRLab) war zentraler Akteur bei der Zensur von Meinungsäußerungen in den USA und organisierte Anti-Desinformationsgipfel in Berlin.

- NATO StratCom COE: Diese NATO-Militärorganisation fördert die strategische Kommunikation, verbindet dabei aber Informationskriegsführung mit Öffentlichkeitsarbeit, die sich auch an das heimische Publikum richtet.

- German Marshall Fund (GMF): Entwickelte das berüchtigte „Hamilton 68“-Dashboard, das legitime Meinungsäußerungen fälschlicherweise als russische Desinformation brandmarkte.

- Weitere Akteure: Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), der European Council on Foreign Relations (ECFR) und die Atlantik-Brücke fördern ebenfalls eine Politik der verschärften Inhaltskontrolle im Einklang mit atlantischen Interessen.

Die Finanzierung des Netzwerks

Die Regulierung von Online-Äußerungen wird durch ein komplexes System aus staatlichen Mitteln, quasi-staatlichen Programmen sowie privaten und unternehmenseigenen Stiftungen finanziert. Öffentlich-private Partnerschaften sind dabei die Regel, wodurch staatliche Aktivitäten ausgelagert und demokratische Kontrollmechanismen umgangen werden.

| Hauptfinanzierungsquellen | Details |

| Staatliche Fördermittel | Mit 105,6 Mio. € von 2016-2025 die größte Quelle. Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) ist mit 56 Mio. € der größte Geldgeber und finanziert technische Überwachungsprojekte wie MOTRA (20 Mio. €) und RUBIN/MOVERA (9,4 Mio. €). Die EU-Kommission hat seit 2018 mindestens 30 Mio. € bereitgestellt. |

| "Demokratie leben!" (DL) | Das zentrale Förderprogramm des BMBFSFJ mit einem Jahresbudget von fast 200 Mio. €. Es ist der häufigste Förderer und finanziert fast 50 Organisationen, darunter als größte Empfänger jugendschutz.net (8,8 Mio. €), HateAid (2,9 Mio. €) und Neue deutsche Medienmacher*innen (2,1 Mio. €). |

| Quasi-staatliche Stiftungen | Amadeu Antonio Stiftung: Erhält erhebliche Mittel von DL und verschiedenen Ministerien. Konrad-Adenauer-Stiftung: Nutzt staatliche Mittel zur Unterstützung von Faktenprüfungsnetzwerken. Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG): Finanziert das Projekt „Re:DIS“, das eine extrem weite Definition von Desinformation verwendet. |

| Private Stiftungen | Open Society Foundations (OSF), Hewlett Foundation, Stiftung Mercator und die Robert Bosch Stiftung finanzieren strategisch NGOs und Thinktanks wie das ISD, die SNV und HateAid. |

| Unternehmensstiftungen | Telekom-Stiftung, Vodafone Stiftung und O₂ Telefónica finanzieren Kampagnen und Bildungsprogramme („No Hate Speech“, „Facts for Friends“), die sich an den staatlichen Regulierungszielen ausrichten. |

Größte Förderer von Programmen zur Kontrolle von Inhalten im Netz in Deutschland

| Förderempfänger | Gesamtbetrag |

| Monitoringsystem und Transferplattform Radikalisierung (MOTRA) | 20,3 Mio. € |

| jugendschutz.net | 14,17 Mio. € |

| RUBIN – Nachrichten-Polygraph – Multimodale Orchestrierung zur Verifizierung von Medieninhalten (MOVERA) | 9,44 Mio. € |

| Deutsche Welle | 8,24 Mio. € |

| Rethinking Disinformation (Re:DIS) | 6,9 Mio. € |

| HateAid gGmbH | 5,29 Mio. € |

| Institut für Strategischen Dialog | 4,96 Mio. € |

| German Marshall Fund (GMF) | 4,48 Mio. € |

| Stiftung Neue Verantwortung (SNV) | 4,03 Mio. € |

Hinweis: Diese Daten basieren auf den im Bericht dargestellten Grafiken.

Akteure der Zivilgesellschaft und der Medien

Ein Großteil der konkreten Überwachungs- und Meldeaktivitäten wird von Organisationen der Zivilgesellschaft durchgeführt, die oft staatlich oder durch Stiftungen finanziert werden.

- Durchsetzungsorganisationen:

- HateAid: Fungiert als DSA-zertifizierter „Trusted Flagger“, bietet Opfern „digitaler Gewalt“ Rechtsbeistand und klagt gegen Plattformen. Ihre Aktivitäten zeigen eine parteiische Tendenz zugunsten von Politikern der Grünen und SPD.

- Meldestelle REspect!: Leitet als weiterer „Trusted Flagger“ Beschwerden direkt an Polizei und Staatsanwaltschaft weiter.

- So Done Legal: Eine spezialisierte Anwaltskanzlei, die mit KI-Unterstützung massenhaft gegen mutmaßlich beleidigende Social-Media-Beiträge im Auftrag von Spitzenpolitikern vorgeht.

- Medienbetreiber und Faktenprüfer:

- CORRECTIV: Eine „gemeinnützige Redaktion“, die sich auf die Aufdeckung von Desinformation konzentriert, aber durch ihre selektive Berichterstattung (z. B. über das AfD-Treffen in Potsdam) selbst politisch agiert.

- Deutsche Presse-Agentur (dpa): Führt als zertifizierter Faktenprüfer Auftragsarbeiten für Meta, TikTok und Google durch und koordiniert staatlich geförderte Medienkompetenz-Initiativen.

- Öffentlich-rechtliche Faktenprüfer (BR24 #Faktenfuchs, ZDFheuteCheck, SWR3): Wurden während der Corona-Pandemie etabliert, um offizielle Narrative zu stützen. ZDFheuteCheck zensiert nachweislich Kommentare, die als israelkritisch eingestuft werden.

- Bildungsinitiativen: Ein dichtes Netzwerk von Programmen (z. B. von Archiv der Jugendkulturen e.V., GMK, #UseTheNews) versucht, durch die Vermittlung von „Medienkompetenz“ vor allem bei Jugendlichen offizielle Sichtweisen auf Desinformation zu etablieren und abweichende Meinungen zu delegitimieren.

Die Rolle von Plattformen und Big Tech

Soziale Medienplattformen sind das zentrale Medium der Zensur. Durch den DSA sind sie gezwungen, Inhalte schnell zu entfernen. Gleichzeitig finanzieren sie oft selbst die Organisationen, die sie überwachen sollen, was zu erheblichen Interessenkonflikten führt.

- Meta (Facebook): Unterstützt über seine „Online Civil Courage Initiative“ die Amadeu Antonio Stiftung und das ISD.

- Google: Finanziert über die „Google News Initiative“ CORRECTIV, die dpa und den European Media and Information Fund (EMIF).

- Microsoft: Arbeitet mit NewsGuard zusammen, einem privaten Unternehmen, das die Glaubwürdigkeit von Nachrichten bewertet, und fördert Programme zur „Verteidigung der Demokratie“.

- TikTok: Finanziert Faktenprüfungen durch die AFP und die dpa und unterstützt Workshops der Amadeu Antonio Stiftung.

- X (Twitter): Seit der Übernahme durch Elon Musk widersetzt sich die Plattform zunehmend den Regulierungsanforderungen von DSA und NetzDG, was zu einer Polarisierung der Debatte über Meinungsfreiheit in Deutschland geführt hat.

Diese Verflechtung von Plattforminteressen und staatlicher Regulierung führt nicht zur Verteidigung der Demokratie, sondern zu ihrer Aushöhlung durch die Auslagerung der Zensur an ein Netzwerk von Subunternehmern.

Fazit und Empfehlungen

Der Bericht zeichnet das Bild eines Deutschlands, das sich zum Epizentrum eines bürokratisierten Apparats der digitalen Kontrolle entwickelt hat. Ein Zensursystem, das hinter den Begriffen Sicherheit und Demokratie versteckt wird, hat ein Regime der allgegenwärtigen Überwachung und Unterdrückung etabliert und den Pluralismus, der einst als Grundlage der Republik galt, untergraben.

Angesichts der prekären politischen Lage, der wirtschaftlichen Stagnation und der zunehmenden Militarisierung ist eine Verstärkung dieser repressiven Tendenzen zu erwarten. Um diesen Trend umzukehren, sind organisierte Bürgerbewegungen notwendig. Der Bericht formuliert folgende politische Empfehlungen:

- Aufhebung von DSA und NetzDG: Diese Gesetze schränken die politische Meinungsäußerung unverhältnismäßig ein und kommen einer Zensur gleich.

- Abschaffung überdehnter Antisemitismus-Definitionen: Kritik am Staat Israel oder seiner Regierung darf nicht mit Antisemitismus gleichgesetzt und kriminalisiert werden.

- Transparenz bei hybrider Kriegsführung: Informationsmaßnahmen mit militärischem Zweck, die sich an die eigene Bevölkerung richten, müssen vollständig offengelegt werden.

- Föderalisierung der Bildungs- und Medienpolitik: Die zentralisierte Einflussnahme aus Berlin auf Bildung und Medienaufsicht muss beendet werden, um Machtkonzentration zu verhindern.

- Offene Debatte statt Repression: Verbote müssen durch offene Untersuchungen und Diskussionen ersetzt werden.

- Einschränkung der öffentlichen NGO-Finanzierung: Staatliche Mittel dürfen nicht zur Begünstigung bestimmter politischer Ansichten oder zur Unterdrückung von Dissens eingesetzt werden.

Kritisches Denken und die Skepsis gegenüber offiziellen Verlautbarungen sind zentral für die Erhaltung der demokratischen Selbstverwaltung und müssen gefördert, nicht unterdrückt werden.

Erstellt: 23.11.2025 - 03:15 | Geändert: 18.12.2025 - 14:43