In der tristen Presselandschaft der DDR funkelte von 1955 bis 1975 ein überraschend heller Stern: das 'MOSAIK von Hannes Hegen'. Das farbige Periodikum, das die lustigen Abenteuer von Dig, Dag und Digedag erzählte, war einer der erfolgreichsten deutschen Comics überhaupt. Seine Popularität rührte sicher auch daher, dass die Geschichten ganz beiläufig den historischen und Welthorizont der Leser enorm zu erweitern vermochten.

Geschichte (Thema)

Das darf man so nicht schreiben - das entspricht nicht unseren Werten. Worin unterscheidet sich staatliche Zensur von liberaler Wertejournaille und ist der Unterschied wirklich so groß? Matthias Krauß studierte 1982 Journalismus in Leipzig, schrieb von 1986 bis zur Wende als Redakteur für die Märkische Volksstimme und ist seither als freischaffender Journalist für diverse Blätter tätig. Anhand des eigenen Werdegangs gibt er seltene Einblicke in die journalistische Arbeit vor der Wende, räumt mit Vorbehalten auf oder bestätigt sie, bevor er einen Vergleich zum heutigen Journalismus unter dem liberalen Freiheitsverständnis des Westens zieht.

Das einzigartige Standardwerk zum wichtigsten Kriegsverbrecherprozess neben den Nürnberger Prozessen, verfasst von Gary Bass, Professor für Internationale Beziehungen an der Princeton University. Der im Westen wenig beachtete Prozess gegen 28 Mitglieder der japanischen militärischen Führung fand nach dem Zweiten Weltkrieg in Tokio statt.

Wie bei der Aushandlung der Friedensbedingungen für Deutschland ging es auch hier nicht allein um die Verfolgung und Ahndung der Kriegsverbrechen, sondern um die Aushandlung einer neuen Ordnung nach dem Krieg. In diesem Fall einer neuen Ordnung für Asien - hier wurde dessen koloniale Vergangenheit verhandelt, aber auch die Zukunft Asiens in einer Welt des Kalten Kriegs.

Die Wirtschaft im Krisenmodus? Seit 50 Jahren fragt das jährlich erscheinende MEMORANDUM nach ökonomischen Ursachen gesellschaftlicher Politik, zeigt Entwicklungen von Armut und Reichtum auf. Die Maßgabe: Keine Analyse von Wirtschafts- und Konjunkturkrisen ohne den Blick auf Struktur- und Verteilungsfragen. Mit einem Rückblick auf MEMORANDEN seit 1975 blättert der Jubiläumsband gleichsam fünf Jahrzehnte bundesdeutscher Wirtschaftsgeschichte auf. Doch kein Rückblick ohne Ausblick: ...

Wie viele Bomben braucht es, bis eine Gesellschaft zusammenbricht? Sophia Dafinger untersucht eine Gruppe sozialwissenschaftlicher Experten in den USA, für die der Zweite Weltkrieg ein großes Forschungslaboratorium war. Der United States Strategic Bombing Survey bildet den Ausgangspunkt für die Frage, wie die Lehren des Luftkriegs nach 1945 von den Experten des Luftkriegs formuliert, verbreitet, aber dann auch wieder vergessen wurden. Dafingers Beitrag zu einer modernen Gewalt- und Konfliktgeschichte des 20. Jahrhunderts thematisiert die Rolle der Wissenschaften in demokratischen Staatswesen – eine Geschichte, deren Auswirkungen bis in unsere Gegenwart reichen.

Erstmals erzählt die Historikerin Stefanie Schüler-Springorum, wie es jüdischen Überlebenden, Sinti und Roma, ehemaligen Zwangsarbeiter*innen und Homosexuellen nach dem Krieg im westlichen Teil Deutschlands erging. Rassismus und Antisemitismus, Ressentiments und Diskriminierung hörten nach 1945 nicht auf. Jüdische Überlebende wurden privat und öffentlich angefeindet, ehemalige Zwangsarbeiter*innen missmutig geduldet, Sinti und Roma weiterhin von der Polizei drangsaliert, Homosexuelle nach der NS-Version des Paragraphen 175 verfolgt.

Kaum ein Historiker kennt sich mit Marx' Theorie und dem Feudalismus gleichermaßen gut aus wie Ludolf Kuchenbuch. Er setzt Marx' Forschungsmaximen mittels kritischer Quellenforschung um, reflektiert Begrifflichkeiten, sucht methodisch neue Wege. Der Sammelband ist keine einfache Dokumentation. Er soll vielmehr ein Gespräch eröffnen, zwischen an Marx Interessierten, für die Mediävistik ein Fremdwort ist und die mit Feudalismus als streng historischem Ideologem bzw. eurozentrischem Epochensignum eher fremdeln.

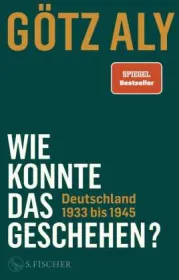

Kein Volk von Ja-Sagern: Ein überraschender Blick auf die Stimmung im Nationalsozialismus.

Waren die Deutschen nach 1933 ein Volk von Jublern und Ja-Sagern? Die Mehrheit der Deutschen sei nach 1933 von einer rauschhaften nationalen Aufbruchstimmung ergriffen worden und habe sich überraschend schnell den neuen Machthabern angeschlossen, so lautet das gängige Urteil über die Zeit der Nazi-Diktatur. Es hält sich hartnäckig und prägt bis heute unsere Vorstellung von der »Machtergreifung« und ihren Folgen.

Dieses Bild einer »Zustimmungsdiktatur« stellt Peter Longerich, einer der renommiertesten Historiker des Nationalsozialismus und Autor zahlreicher Bestseller, in seinem neuen Buch infrage.

Was damals eine Schlagzeile Wert war – aus heutiger Sicht.

Schlagzeilen in den Zeitungen bestimmen, was wichtig ist – aus Perspektive der Zeitgenossen. Dem historischen Blick zeigt sich ein ganz anderes Bild. Klaus Zeyringer erzählt fulminant von mehr als fünfzig historischen Ereignissen, wie sie damals in der Presse wahrgenommen wurden, und die Historikerin Ursula Prutsch präzisiert deren Bedeutung und Auswirkungen aus heutiger wissenschaftlicher Sicht ...

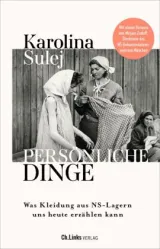

DIE GESCHICHTE EINES DINGS IST DIE GESCHICHTE DES MENSCHEN, DEM ES GEHÖRT

Kleidung ist mehr als eine äußere Hülle. Die Art und Weise, wie wir uns kleiden, unseren Körper schützen oder ihn schmücken, ist Ausdruck des menschlichen Willens, wir selbst zu sein. Welchen Stellenwert erhält Kleidung in einem System, das die Vernichtung des menschlichen Selbst zum Ziel hatte?