Der Band versammelt Günther Anders' bislang unveröffentlichte Briefwechsel mit Philosophen aus ihm nahestehenden Denktraditionen: mit Plessner, einem Hauptvertreter der philosophischen Anthropologie, mit Adorno, Horkheimer und Marcuse, die aus der ersten Generation der Frankfurter Schule stammen, sowie mit Bloch, der wie Anders der Kritischen Theorie zwar nahestand, aber dennoch ein "Outsider" blieb. Neben biografischen und zeithistorischen Aspekten machen die Briefe vor allem ein Stück Philosophiegeschichte erfahrbar, mithin das Denken und Handeln einer Generation von Intellektuellen, welche die Politik und Kultur Nachkriegseuropas entscheidend prägte.

Briefe (Thema)

Wir werden schöne Tage sehen. Briefe aus dem Gefängnis (Nous aurons aussi de beaux jours. Écrits de prison), ist 2019 im französischen Verlag des femmes - Antoinette Fouque erschienen. Der Band versammelt die Briefe, die die kurdische Künstlerin und Journalistin Zehra Dogan während ihrer 600 Tage dauernden Inhaftierung (Juni 2017 bis Februar 2019) an ihre türkische Freundin Naz Öke schrieb. Die Briefe - in türkischer Sprache verfasst und von Naz Öke und Daniel Fleury ins Französische übertragen - sind Zeugnis politischer Willkür, deren Opfer Zehra Dogan und ihre Mitgefangenen geworden sind.

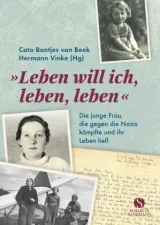

»Grüße alles von mir, das ich so liebte«, schreibt die 22-jährige Cato Bontjes van Beek am 21. Januar 1943 in einem Brief an ihre Mutter, kurz nach ihrer Verurteilung durch das Reichsgericht Berlin. Einige Monate später, am 5. August 1943, wird sie als Widerstandskämpferin durch das NS-Regime hingerichtet. Cato liebt die Natur, Bücher, das Fliegen, die Menschen und die Freiheit. Früh engagiert sie sich im Widerstand, schließlich in der Roten Kapelle. Die in diesem Buch zum ersten Mal veröffentlichten Fotografien, Briefe und Kassiber lassen uns teilhaben an der Entwicklung eines lebensfrohen Mädchens hin zu einer innerlich gefestigten jungen Frau, die früh ihr Leben lassen musste.

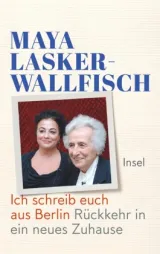

Die Briefe erweckten sie zum Leben. Indem Maya an die von den Nazis ermordeten Großeltern schrieb, entstand eine Beziehung über die Katastrophe des 20. Jahrhunderts hinweg. Für Maya begann danach ein neues Leben, in einer neuen Stadt, eine neue Mission: den Ort, von dem das Verhängnis seinen Ausgang nahm, zu verwandeln, in ein Zuhause, eine befriedete Heimat. Dazu geht Maya auf die Suche nach der jüdischen Vergangenheit und Gegenwart Berlins: Friedhof Weißensee, Pestalozzistraße, Gleis 17 im Grunewald ... Im Spiegel dieser Orte und im Zwiegespräch mit den Großeltern rettet sie sich, ihre Familie, ihre jüdische Herkunft.

Gustav Landauer gehört als Briefautor zur Briefkultur des späten 19. Jahrhunderts. Er korrespondierte mit Wilhelm Bölsche, Else Lasker-Schüler, Martin Buber, Erich Mühsam, Fritz Mauthner, Hugo von Hofmannsthal und Petr Kropotkin. Der Brief als Medium bürgerlicher »Gesprächskultur« fungiert hier nicht nur als Rettungsnetz der Lebensbewältigung, sondern wird zugleich ein hochproduktives Arbeitsmittel für den Übersetzer, Journalisten, Theatermann und politischen Denker Landauer.

Herweghs Leben und Werk sind umstritten wie kaum eines anderen deutschen Dichters des 19. Jahrhunderts. Von seinem ersten Auftreten vor 1848 über einzelne Perioden des Kaiserreichs, der Weimarer Republik, der Nachkriegszeit bis in die Gegenwart zieht sich eine Kette von Polemiken, in der es ein leidenschaftliches Für und Wider gibt. Ausgetragen haben diesen Streit natürlich in erster Linie Literaturwissenschaftler, beteiligt waren aber auch Schriftsteller, Publizisten, sogar Politiker und Staatsmänner.

Herweghs Leben und Werk sind umstritten wie kaum eines anderen deutschen Dichters des 19. Jahrhunderts. Von seinem ersten Auftreten vor 1848 über einzelne Perioden des Kaiserreichs, der Weimarer Republik, der Nachkriegszeit bis in die Gegenwart zieht sich eine Kette von Polemiken, in der es ein leidenschaftliches Für und Wider gibt. Ausgetragen haben diesen Streit natürlich in erster Linie Literaturwissenschaftler, beteiligt waren aber auch Schriftsteller, Publizisten, sogar Politiker und Staatsmänner.Wie immer es aber um die Angriffe auf Herwegh stehen mag, nur wenige - selbst seine schärfsten Kritiker - werden in Abrede stellen: Der Dichter war der zu Lebzeiten erfolgreichste deutsche Lyriker.

Zeugnisse aus einer bewegten Zeit: Tollers Briefe in einer großartig kommentierten Edition. Das Briefwerk Ernst Tollers, das erstmals aus hunderten Archiven in aller Welt zusammengetragen wurde, dokumentiert die Entwicklung des Schriftstellers, die Gedanken des Verfolgten und den unermüdlichen Einsatz des Politikers Toller. Von der Feldpostkarte aus dem Frankreich des Ersten Weltkriegs bis zu den letzten Briefen vor seinem Suizid im New Yorker Exil zeigt sich Tollers Korrespondenz zugleich als Zeitzeugnis, Tagebuch, Reisebericht und wissenschaftliches Arbeitsinstrument sowie als wichtiges Dokument des deutschen Exils und des Kampfs gegen den Nationalsozialismus.

Über dreißig Jahre sind seit dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung vergangen. Insbesondere für die Menschen aus der DDR wurden die ersten Wochen und Monate danach zur prägendsten Zeit ihres Lebens. Das Land, in dem sie gelebt, gearbeitet und geliebt hatten, verschwand jeden Tag ein Stückchen mehr, und wie die Zukunft konkret aussehen und welchen Platz das Schicksal für den Einzelnen bereithalten würde, war in vielerlei Hinsicht ungewiss. Die vorliegenden Briefe, geschrieben von Februar 1989 bis zur Auflösung der DDR am 2. Oktober 1990, sind persönliche Zeugnisse dieser ereignisreichen Zeitenwende.

Am 1. August 1716 besteigen eine schöne junge Frau, ein stattlicher Herr und ein kleiner Junge in London eine vornehme Reisekutsche. Ihr Ziel: der Orient, das damalige Osmanische Reich. Die junge Lady heißt Mary Wortley Montagu, Tochter aus vornehmem Haus. Ihr Ehemann ist Mitglied des Parlaments und soeben zum Botschafter in Konstantinopel berufen worden, mit ihnen reist Edward, der erste Sohn des Ehepaares. Während ihres Aufenthaltes im Nahen Osten lässt Lady Montagu ihre Bekannten und Freunde anhand von Briefen an ihren Eindrücken teilhaben, im Bewusstsein, "eine Reise getan (zu haben), die seit Jahrhunderten keine Christin unternommen hat".