Jenseits aller Oberflächlichkeit à la "Kulturindustrie = Fernsehen" fragt Heinz Steinert unter Bezug auf den zentralen Befund der "Dialektik der Aufklärung" nach den gesellschaftlichen Voraussetzungen von Kultur und Kulturindustrie und thematisiert den historischen Prozeß, der mit der technischen Reproduzierbarkeit der Kulturprodukte (Benjamin) auch in deren Warenförmigkeit mündete.

Kultur (Thema)

"Sie wundert mein Optimismus? Ich schlage mich, ganz wie jeder andere Mensch auch, auf die Siegerseite. Der Kapitalismus hat doch nicht die geringste Überlebenshoffnung."

Mit seinen Theaterstücken und Gedichten verstand es Peter Hacks, sich ins gesellschaftliche Leben einzumischen. Aber auch mit Pamphleten, Briefen und Essays meldete sich der Dichter und entschiedene Optimist zu Wort: Er kritisierte Kollegen, polemisierte gegen politische Verzweiflung und trug die Aufklärung auf der Zunge.

In der Debatte über den Aufstieg nationalistischer und illiberaler Parteien ist ein altes Gespenst wieder aufgetaucht - das Gespenst der liberalen Kosmopoliten: gut ausgebildete, international vernetzte Wissenschaftlerinnen, Journalisten oder Politikerinnen, die sich gegenseitig ihrer moralischen Überlegenheit versichern. Die Kluft zwischen Kosmopolitinnen und heimatverbundenen Kommunitaristen gilt als einer der zentralen Konflikte unserer Zeit.

Was macht den Mensch zum Menschen? Generationen von Philosophen haben sich mit dieser Frage befasst, doch wohl keiner hat sie bislang mit der Leichtigkeit und dem funkelnden Geist eines Terry Eagleton beantworten können. Eagleton macht die Kultur als prägenden Aspekt unseres Menschseins aus und spannt in dieser so scharfsinnigen wie witzigen Analyse den Bogen von Klassikern wie Johann Gottfried Herder und Oscar Wilde bis ins heutige Hollywood. Er zeigt den Verfall der Religion und den Aufstieg und die Herrschaft der "unkultivierten" Massen.

Seit Charles Darwin wissen wir: Wir sind kaum mehr als "nackte Affen". Und doch erklären wir uns moralisch gern zu höheren Wesen. Aber was wäre, wenn uns gerade die Unterscheidung in Gut und Böse ins Unglück stürzte? Wenn es uns ohne Moral besser ginge? Michael Schmidt-Salomon, streitbarer Kämpfer gegen den Geist unserer Zeit, entlarvt den freien Willen und die religiös verankerte Aufteilung in Gut und Böse als Illusionen.

Ulrich ist Knecht. Er weiß es nur noch nicht. Ulrich Aignschaft, vieux garçon, von Beruf Kunsthistoriker, wohnhaft in Berlin Prenzlauer Berg. Er ist begabt und hat studiert. Eigentlich sollte er weit gekommen sein. Doch trotz so günstiger Voraussetzungen scheitert er. Arbeitslos, von der Freundin verlassen, muss er aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen. Die Freunde wenden sich von ihm ab. Sein altes Leben ist dahin. Für Ulrich keine Chance auf einen Neuanfang. Mit der neuen Freiheit, die sich wie ein Abgrund vor ihm auftut, scheint er restlos überfordert. Er verliert zunehmend die Kontrolle über sein Leben. Der Bauernsohn entkommt seinem Schicksal nicht: Vor den Ruinen seiner Existenz wird er eine so ungewöhnliche wie befreiende Entscheidung treffen: Er wird Knecht.

Kultur kommt vom Lateinischen "colere", das bedeutet pflegen. Die Natur, die der Mensch bearbeitet, wird kultiviert, wenn er sie pflegt. Der Mensch wird kultiviert, wenn seine Arbeit seine Fähigkeiten pflegt. Seine Fähigkeiten werden kultiviert, wenn Kunst, Wissenschaft und Philosophie sein Bewusstsein und Selbstbewusstsein pflegen. Das alles meint Kultur! Ein Blick auf die Gegenwart zeigt: Zerstörung von Kultur ist an der Tagesordnung. Dies beginnt mit der Umwertung des Kulturbegriffs selbst.

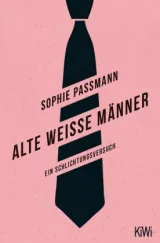

"Beweis erbracht: Unbestechlichen Feminismus gibt es auch in lustig. Sogar in sehr lustig! Großartig!" Anne Will.

Sophie Passmann ist Feministin und so gar nicht einverstanden mit der Plattitüde, der alte weiße Mann sei an allem schuld. Sie will wissen, was hinter diesem Klischeebild steckt und fragt nach: Ab wann ist man ein alter weißer Mann? Und kann man vielleicht verhindern, einer zu werden? Sophie Passmann gehört zu einer neuen Generation junger Feministinnen; das sind Frauen, die stolz, laut und selbstbestimmt sind. Sie wollen Vorstandschefinnen werden oder Hausfrauen, Kinder kriegen oder Karriere machen oder beides. Und sie haben ein Feindbild, den alten weißen Mann. Dabei wurde nie genau geklärt, was der alte weiße Mann genau ist.

Viele Beobachter auch aus dem linken politischen Spektrum halten die Wirtschaftskrise für eine vermeidbare Tragödie, die durch politische Eingriffe hätte verhindert werden können. Wenn nur die Finanzmärkte besser reguliert worden wären. Guenther Sandleben zeigt hier dagegen, dass nicht die Finanzmarktkrise die Wirtschaftskrise, sondern umgekehrt die Wirtschaftskrise die Finanzmarktkrise hervorbrachte. Die Finanzmarktkrise war also hauptsächlich die Folge einer Störung des wirklichen Reproduktionsprozesses. Die Systemfrage ist aufgeworfen, wenn es um die politische Bewältigung solcher Krisen geht. Daraus ergibt sich nicht zuletzt für die Gewerkschaften eine weit reichende politische Konsequenz.

Rafft euch auf!

Die Jahrgänge nach 1980 gelten als gebildet, smart, kreativ, mit vielen Freunden, Fotos und Videos im Netz. Noch nie standen jungen Menschen so viele Möglichkeiten zur Verfügung, doch man bekommt immer wieder den Eindruck, sie ergreifen sie nicht. Sie begnügen sich mit der Jagd nach Statussymbolen und Diplomen, versuchen verbissen, den Status quo aufrecht zu erhalten, den sie von klein auf kennen. Statt die Zukunft zu gestalten, verharren sie bewegungslos als Wurmfortsatz der Vorgängergeneration in ihrer kleinen heilen Welt.