|

Franken |

|

|

|

Tatort

Franken . Bd.3 |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zusatztext

Abermals schwebt der

Landstrich von Aschaffenburg bis Altdorf, vom Fichtelgebirge bis

zum Altmühltal in höchster Gefahr, und die Furcht geht um:

Kaltblütige Verbrecher versetzen Stadt und Land in Unruhe. Zum

Glück treten raffinierte Ermittlerinnen, clevere Kommissare und

findige Detektive auf den Plan, um ihnen Einhalt zu gebieten.

Sie nehmen die Spuren auf, und beweisen auf Neue, dass Mord in

Franken auf Scharfsinn trifft. Zur Freude aller Krimileser ...

So versammelt der dritte Band der beliebten

Frankenkrimi-Anthologien wieder neue Kriminalgeschichten voller

Spannung, Witz und schwarzem Humor aus der Feder der

bekanntesten Autoren der Region. Doch auch zwei Newcomer sorgen

diesmal für unterhaltsames Krimivergnügen: die Gewinner des 1.

Fränkischen Krimipreises mit ihren von Jury und Publikum

gekürten Siegerbeiträgen! |

|

|

Vorndran,

Helmut; Der Colibri-Effekt |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zusatztext

Ein Mann wacht neben

einem brennenden Fahrzeug auf. Er weiß nicht, wo er ist, er weiß

nicht, wer er ist, und sein Instinkt rät ihm, möglichst schnell

zu verschwinden. Kurz darauf bemerkt er, dass er verfolgt wird.

Er schlägt sich auf abenteuerliche Weise bis in seine

Geburtsstadt Bamberg durch. Hier kommt es zur endgültigen

Eskalation der Ereignisse. Und mittendrin - die Ermittler

Haderlein, Lagerfeld und Riemenschneider.

Autorenportrait

Helmut Vorndran,

geboren 1961 in Bad Neustadt/Saale, lebt mehrere Leben: als

Kabarettist, Unternehmer und Buchautor. Als

überzeugter Franke

hat er seinen Lebensmittelpunkt ins oberfränkische Bamberger

Land verlegt und arbeitet als freier Autor unter anderem für

Antenne Bayern und das Bayerische Fernsehen. |

|

|

Magirius,

Georg ; Westphal, Regina : Mystische Orte; Wanderungen durch

Unterfranken |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zusatztext

Unheimlich, abgeschieden, sagenumwittert, spektakulär und schön:

In Unterfranken lassen sich zahlreiche geheimnisvoll-mystische

Orte entdecken. Die Wanderungen führen durch Steigerwald,

Spessart, Odenwald, Rhön, Haßberge und Fränkisches Weinland zu

14 außergewöhnlichen Orten. So klettern die Autoren auf den

Teufelstein und tauchen auf der Weininsel bei Volkach in

schwindelerregende Genüsse ein. Sie schwimmen im Naturparksee

bei Arnstein dem Licht entgegen und erleben auf dem Würzburger

Käppele eine sagenhafte Ruhe über den Dächern der Stadt. Dann

rätseln sie über riesenhafte Heunesäulen, spazieren durch den

nebelverhangenen Schlosspark am Schönbusch und spüren

unvergängliche Kräfte auf der Felsruine Rotenhan. Die

persönlichen Schilderungen der Autoren laden ein, sich selber

auf den Weg zu machen. Die Touren sind genau beschrieben, in

wenigen Stunden zu bewältigen und können leicht nachgewandert

werden.

Autorenportrait

Georg Magirius, geboren 1968, ist evangelischer Theologe, freier

Schriftsteller und Hörfunkjournalist für verschiedene

ARD-Sender. |

|

|

Scheele,

Paul-Werner; Begegung mit Tilman Riemenschneider . |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zusatztext

Jede Begegnung, die unsere Seele berührt, hinterlässt einen

tiefen Eindruck. Gute Begegnungen können zu heilsamen

Lebenshilfen werden. In diesem Sinne laden Autor und Fotograf zu

einer persönlichen Begegnung mit den Werken des Bildhauers

Tilman Riemenschneiders wie mit dem Meister selbst ein.

Autorenportrait

Paul-Werner Scheele, geb. 1928, Dr. theol., Professor, 1979-2003

Bischof von Würzburg em., Mitglied des Päpstlichen Rates zur

Förderung der Einheit der Christen, Vorsitzender des

Wissenschaftlichen Beirates des Johann-Adam-Möhler-Instituts für

Ökumenik. |

|

|

Albert Uderzo/Rene Goscinny: Då

boxe di Beudel. (Der Kampf

der Häuptlinge, Asterix Mundart, Bd.61 Mainfränkisch/Asterix uff Meefränggisch Bd.3) Ehapa Comic Collection – Egmont Manga &

Anime 2006. ISBN: 3-7704-3055-7. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Es is fuchzich vor Christus. In ganz Frångn führn die Besatzer des

Rechiment. In ganz Frångn?

Nää – ä glens Völkle in Unnerfrångn wärd zwar schon lång

underdrüggd vo der Kapidåle in Südn. Aber unbeuchsam wie se sin,

dun se alleweil emål aufbegehr. Un für die Besatzer is des Lebm

nit eifach in ihre Låcher Silvanum, Scheurebrum, Rieslania un

Müllrum-Thurgia...

Zu den Autoren

Albert Uderzo, geboren 1927, wurde 1941 Hilfszeichner in einem

Pariser Verlag. 1945 half er zum ersten Mal bei der Herstellung

eines Trickfilms, ein Jahr später zeichnete er seine ersten

Comic-Strips, wurde Drehbuchverfasser und machte bald auch in sich

abgeschlossene Zeichenserien. 1959 gründeten Uderzo und René

Goscinny ihre eigene Zeitschrift, die sich "Pilot" nannte. Als

Krönung entstand dann "Asterix, der Gallier".

René Goscinny wurde 1926 in Paris geboren und wuchs in Buenos

Aires auf. 1945 wanderte er nach New York aus, wo er zunächst als

Zeichner, dann als künstlerischer Leiter bei einem

Kinderbuchverleger arbeitete. Während einer Frankreichreise ließ

Goscinny sich von einer franco-belgischen Presseagentur

einstellen, gab das Zeichnen auf und fing an zu texten. Er entwarf

sehr viele humoristische Artikel, Bücher und Drehbücher für

Comics. U.a. schrieb er: "Der kleine Nick" (mit Sempé), "Lucky

Luke" (für Morris), "Isnogud" (mit Tabary), "Umpah-Pah" und

"Asterix" (mit Uderzo).

Goscinny war verheiratet und hatte eine Tochter. Er starb am 5.

November 1977.

Verlagsinformation |

|

|

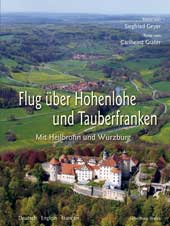

Siegfried Geyer/Carlheinz Gräter:

Flug über Hohenlohe und Tauberfranken.

Mit Heilbronn und Würzburg. Deutsch, English, Français. 176

Seiten, 189 Farbaufnahmen.

Einführungspreis bis 31. Januar

2007: 29,90 Euro, danach 32,90 Euro.

ISBN: 3-87407-708-X. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Von Bad Wimpfen bis Schillingsfürst und Rothenburg ob der Tauber,

von Gaildorf und Schwäbisch Hall bis Wertheim und Würzburg: In

einmaligen Luftaufnahmen porträtiert der Fotograf Siegfried Geyer

die Region Hohenlohe-Franken. Die einzigartigen Fotos

dokumentieren, dass die Landschaft an Jagst, Kocher und Tauber

reich an schmucken Städtchen und Dörfern ist – an beeindruckenden

Schlössern und Burgen, an pittoresken Kirchen und Klöstern.

Dazwischen sieht man fast unberührte Winkel mit einsamen Gehöften,

Mühlen oder den typischen Holzbrücken. Doch auch die beiden, für

diese Region wichtigen Großstädte, Heilbronn und Würzburg, sind in

diesem Band mit brillanten Fotografien aus der Vogelperspektive

enthalten. Der Hohenlohe- und Franken-Kenner Carlheinz Gräter hat

die fantastischen Bilder detailreich und profund beschrieben. Alle

Texte sind dreisprachig abgedruckt.

Das Buch ist ein wunderbares Geschenk für alle Liebhaber der

Region Hohenlohe-Franken, für Besucher, Geschäftskunden und

Freunde im Ausland.

Zu Autor und Fotograf

Dr. Carlheinz Gräter, geboren 1937 in Bad Mergentheim, studierte

Geschichte und Literatur, arbeitete anschließend als

Zeitungsredakteur und ist seit 1972 freier Schriftsteller. Er lebt

heute in Würzburg. Für sein Werk, das mehr als 60

Buchveröffentlichungen umfasst, wurde er mit dem Kulturpreis des

Frankenbundes ausgezeichnet.

Siegfried Geyer, geboren 1954, ist in Heidenheim an der Brenz zu

Hause. Er ist ausgebildeter Fotograf und seit über 25 Jahren auf

Luftbilder spezialisiert.

Verlagsinformation |

|

|

Herbert Liedel/Helmut Dollhopf/Rudolf

M. Bergmann: Jerusalem lag in Franken. Synagogen und jüdische

Friedhöfe. Echter-Verlag, Würzburg 2006. ISBN: 3-429-02826-4. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Bei der Beschäftigung mit den Folgen der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft waren die Fotografen Herbert Liedel und Helmut

Dollhopf auf die noch erhaltenen Synagogen und Friedhöfe

aufmerksam geworden. Nicht wenige präsentierten sich

zweckentfremdet oder verwahrlost. In jüngster Zeit sind viele

dieser Friedhöfe wiederhergerichtet. Synagogen restauriert, und

einer neuen, würdigen Bestimmung zugeführt worden. So finden dort

nicht nur Mahn- und Gedenkgottesdienste, sondern auch kulturelle

Veranstaltungen statt.

"Jerusalem lag in Franken – Synagogen und jüdische Friedhöfe"

dokumentiert die tragische Geschichte jüdischer Gotteshäuser und

-acker repräsentativ über diesen Zeitabschnitt. Gegenübergestellt

werden der Zustand nach dem Ende des Dritten Reiches und das

jetzige Antlitz – teilweise ergänzt durch Schwarzweiß-Aufnahmen

aus der Zeit vor der "Reichskristallnacht" im Jahr 1938.

Der Text liefert den nötigen Hintergrund zu den abgebildeten

Objekten, informiert über Zerstörung. Zweckentfremdung, aber auch

über Erhaltung und neue Bestimmung. So ist dieser Band ein Projekt

gegen das Vergessen und eine Aufforderung, zur Verhinderung neuer

Unmenschlichkeit beizutragen.

Zu den Autoren

Herbert Liedel lebt als Fotograf in Nürnberg. Der Bildautor

zahlreicher Landschaftsbände und anderer Bücher engagiert sich

auch als Filmemacher. Als passionierter Fußball-Anhänger

fotografiert er seit langem für das Kicker Sport-Magazin. Auch

Helmut Dollhopf arbeitet als Fotograf.

Rudolf Maria Bergmann, der Textautor, studierte Kunstgeschichte,

Germanistik und Philosophie. Er arbeitet als freier Journalist und

Publizist, schreibt über Architektur, Kunst und Reisen. Zahlreiche

Veröffentlichung, u.a. in: Baumeister, Bauwelt, Frankfurter

Allgemeine Zeitung, Frankfurter Rundschau, Goethe-Institut Inter

Nationes, Neue Zürcher Zeitung, Rheinischer Merkur, Der

Tagesspiegel, Der Standard, Zeitschrift für Gottesdienst und

Predigt. Verfasser von Baumonografien; Beiträge in Anthologien und

Jahrbüchern. Buchautor. Bergmann lebt in Eichstätt und Wien.

Verlagsinformation |

|

|

Michael Pröttel: Es spukt in

Franken.

25 geheimnisvolle Sagen zwischen Spessart und Fichtelgebirge. J.

Berg-Verlag 2006. ISBN: 3-7658-4175-7. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Die spannendsten Sagen aus Bayern in einem Band. Sagen und Fantasy

liegen im Trend bei Jung und Alt. Erstklassige Illustrationen

untermalen die mysteriösen Geschichten. In dieser Sagensammlung

wird Geschichte in ihrer fantasievollsten Form lebendig. Denn es

geht in den Geschichten ja nicht nur um die Protagonisten. Darüber

hinaus erfährt der Leser viel über das tägliche Leben der

"einfachen und edlen Leut" in den guten alten Zeiten. Machen wir

uns also auf die Suche nach den Geheimnissen in den Schluchten,

auf den Bergen und an den Bächen in Bayern! Ob der "Herr der

Ringe" oder "Harry Potter" ... Fantasy ist mega-in!

Zum Autor

Michael Pröttel, geboren 1965, studierte Geografie und

Landschaftsökologie. Er ist heute tätig als Journalist und

Fotograf, u.a. für die Zeitschrift "Bergsteiger". Die historischen

und geografischen Besonderheiten europäischer Gebirgslandschaften

sind seine Leidenschaft. Außerdem befasst er sich intensiv mit

natur- und sozialverträglichen Tourismuskonzepten. Er ist

Vorsitzender der Alpenschutzorganisation "Mountain Wilderness"

Deutschland.

Verlagsinformation |

|

|

Ada Stützel: Auf den Spuren des

Deutschen Ordens in Franken.

Mit zahlreichen zum Teil farbige Abbildungen. Sutton Verlag 2006.

ISBN: 3-89702-990-1. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Über 600 Jahre hat der einst mächtige Deutsche Orden die

Geschichte Frankens mitgeprägt. Er war Herr über Städte, Dörfer

und Burgen und entfaltete seine Macht vor allem in ländlich

geprägten Gebieten. In vielen Orten stellte der Ritterorden einen

beutenden Wirtschaftsfaktor dar. Langfristig prägte er das

religiöse Empfinden der Menschen ganzer Regionen und entwickelte

sich schließlich zu einem festen Bestandteil der fränkischen

Kulturlandschaft. Dennoch sind die historischen Hintergründe

seines Einflusses in Franken heute nahezu in Vergessenheit

geraten.

Die Journalistin Ada Stützel hat sich nun auf Spurensuche begeben

und die bekannten und weniger bekannten fränkischen

Wirkungsstätten des Deutschen Ordens aufgesucht. In ihrem Buch,

das sich vor allem auf das heutige Mittel- und Unterfranken

konzentriert, behandelt sie die Zeit von der Niederlassung des

Deutschen Ordens in Franken um 1200 bis zu seiner Auflösung durch

Napoleon im Jahre 1809.

Anhand heute noch sichtbarer Überreste macht dieses reich

illustrierte Buch die Geschichte des Deutschen Ordens wieder

lebendig. Unterhaltsam und kenntnisreich erzählt die Autorin,

welche Ereignisse, Machtkämpfe und Traditionen sich hinter den

immer noch präsenten Spuren des Ordens verbergen.

Inhaltsverzeichnis

- Vorwort

- Der Deutsche Orden: Ein Abriss seiner Geschichte

- I. Der Deutsche Orden als Herr über Stadt, Dorf oder Burg:

Ellingen, Stopfenheim, Absberg, Virnsberg, Wolframs-Eschenbach,

Gelchsheim, Hüttenheim, Stadtprozelten, Obermässing

- II. Der Deutsche Orden in den freien Reichsstädten: Nürnberg,

Rothenburg ob der Tauber, Detwang, Dinkelsbühl, Schweinfurt

- III. Der Deutsche Orden in Residenz- und Landstädten: Würzburg,

Münnerstadt

- IV. Wissenswertes und Impressionen

- Bildnachweis

- Literaturhinweise

Aus dem Vorwort

Franken ist ein altes Kulturland, Seine Einwohner blicken stolz

auf ihre Geschichte und Traditionen. Stolz sind sie auch auf den

Ort, in dem sie leben - ganz gleich, ob er für den Verlauf der

großen Geschichte von Bedeutung war oder nicht. Zwischen zwei

Orten, die vielleicht nur wenige Kilometer voneinander entfernt

sind, können Welten liegen: sprachliche, traditionelle, religiöse.

Meist wortkarg und zurückhaltend agieren die Franken gegenüber

Fremden. Franken sind bodenständig. Sie bleiben gern zu Hause,

denn dort wissen sie, woran sie sind. Außerhalb ihrer Heimat gibt

es für den Franken in Deutschland nur noch Bayern und Preußen.

Wandert ein Bayer oder Preuße ein, muss er sich bewähren. Bis er

ein Freund wird, kann es eine ganze Generation dauern. Bis er als

Franke akzeptiert ist, muss er schon ein paar Ahnen auf dem

örtlichen Friedhof zu Grabe getragen haben.

Auch in der Geschichte des Deutschen Ordens auf dem Boden des

heutigen Frankens lässt sich ein Schlüssel finden - zum

Verständnis all jener Eigenschaften, die den Franken so

unverwechselbar charakterisieren. Fast 600 Jahre war der Deutsche

Orden Teil des fränkischen Alltags. Er baute Städte, Burgen und

Schlösser, etablierte sich als Wirtschaftsfaktor des Ortes, in dem

er sich niederließ, prägte das religiöse Empfinden der Menschen

ganzer Regionen und wurde schließlich ein fester Bestandteil der

fränkischen Kulturlandschaft. Vieles von dem ist heute leider in

Vergessenheit geraten. Zu Unrecht.

Dieses Buch möchte Sie auf die Spuren führen, die der einst so

mächtige Orden im heutigen Franken hinterlassen hat. Manchmal ist

es nur ein unscheinbarer Gemarkungsstein am Wegesrand, ein anderes

Mal sind es mächtige himmelwärts strebende Sakralbauten. An einem

Ort ist es ein schlichter Verwaltungsbau und an einem anderen eine

beeindruckende Stadtbefestigung oder ein imposantes Barockschloss.

Zur Autorin

Die Journalistin Ada Stützel hat sich auf Spurensuche begeben und

die bekannten und weniger bekannten fränkischen Wirkungsstätten

des Deutschen Ordens aufgesucht. In ihrem Buch, das sich vor allem

auf das heutige Mittel- und Unterfranken konzentriert, behandelt

sie die Zeit von der Niederlassung des Deutschen Ordens in Franken

um 1200 bis zu seiner Auflösung durch Napoleon im Jahre 1809.

Verlagsinformation |

|

|

Mainfränkisches

Jahrbuch für Geschichte und Kunst, 2005. Herausgegeben von den

Freunden Mainfränkischer Kunst und Geschichte e.V., Würzburg.

Gesamtherstellung: HartDruck GmbH, Volkach 2005. ISSN: 0076-2725. |

|

|

Aus dem Vorwort

Das vorliegende Jahrbuch ist sehr umfangreich, es enthält einige

längere Aufsätze. Die Publikation dieses Jahrbuchs war nur durch

einen finanziellen Kraftakt möglich. Ich bin froh, dass es

gelungen ist, das ganze Spektrum der unterfränkischen Geschichte

vom Mittelalter bis in die Nachkriegszeit zu berücksichtigen. Im

Jahre 2005 gedachte man in Deutschland dem 60. Jahrestag des

Kriegsendes. Den letzten Kriegsjahren sind einige Aufsätze

gewidmet, die interessante neue Aspekte der unterfränkischen

Geschichte beleuchten. Gemäß dem Auftrag der Vereinssatzung werden

auch kunstgeschichtliche Themen gebührend berücksichtigt.

Herbert Schott, Schriftleiter

Inhaltsverzeichnis

- Vorwort

- Gerhard Wagner: Der fränkische Königshof Herlheim

- Thomas Steinmetz: Neues zu den Maintalburgen Ravensburg,

Falkenberg und Neuenburg

- Ludwig Reusch: Die vierherrische Zent Mittelsinn - Zweiter Teil

- Hubert Emmerig: Münzen der Stadt Hammelburg im 16. Jahrhundert?

- Markus Josef Maier: Jost Ammann (1539-1591) als Portraitist

zweier Würzburger Persönlichkeiten

- Matthias Löffelmann: Balthasar Neumanns Würzburger

Dominikanerkirche (heutige Augustinerkirche)

- Victor Metzner: Franz Erwein von Schönborn und seine Bedeutung

- Hans-Bernd Spies: Ein Brief Friedrich Ludwig Heinrich Rumpachs

an Heinrich Stephani (1796)

- Oliver Weinreich und Helge Clausen: Ein Däne an der

Universitätsbibliothek Würzburg

- Walter M. Brod: Eine Würzburg-Ansicht in der Presse des 19.

Jahrhunderts

- Hanns-Helmut Schnebel: Johann Reiter, Hammelburgs letzter Türmer

(1804-1886)

- Jörg Seiler: Ungeliebte Würzburger zwischen Ausgrenzung,

Auswanderung, Ausbürgerung und Deportation (1933-1944)

- Astrid Freyeisen: Verbohrt bis zuletzt – Gauleiter Dr. Otto

Hellmuth

- Herbert Schott: Würzburg zwischen Stalingrad und dem Kriegsende

- Ellen Latzin: Begegnung mit Tiepolo in New York

- Gottfried Mälzer: Die Universitätsbibliothek Würzburg als

Regionalbibliothek

- Bibliographie Dr. Gottfried Mälzer, Leiter der

Universitätsbibliothek

- Anzeigen und Besprechungen

- Geschäftsbericht

- Mitarbeiterverzeichnis

Verlagsinformation

Exemplare des "Mainfränkischen Jahrbuchs" können für

43,50

Euro

direkt im

Buchladen Neuer Weg

gekauft oder bestellt werden.

Bestellung per E-Mail: buchladen@neuer-weg.com |

|

|

Birgit Speckle: Schafkopf und

Musikbox.

Einblicke in unterfränkische Dorfwirtshäuser 1950-1970. Verlag:

Bezirk Unterfranken 2005. ISBN: 3-9809330-0-8. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Im Dorfwirtshaus der 1950er/1960er Jahre herrschte reges Treiben:

Am Sonntagnachmittag füllten die Schafkopf-Runden die ganze

Wirtsstube. Im Wirtshaus saß man nicht nur gemütlich zusammen,

sondern hier wurden Geschäfte gemacht, Aufträge vergeben und

politische Debatten geführt, aber auch Vorträge und

Lehrveranstaltungen abgehalten. Viele Wirtshäuser hatten im

Obergeschoss auch einen Tanzsaal, der als Vorläufer der Mehrzweck-

und Sporthalle bezeichnet werden kann. Hier machte das Wanderkino

Station und hier wurden sämtliche Vereinsfeiern abgehalten.

Gesellschaftliches Großereignis aber war die alljährliche

Kirchweih.

Das Dorfwirtshaus stand häufig auch für Innovationen. Die

Wirtsleute hatten Geräte angeschafft, die sich noch nicht

jedermann im heimischen Haushalt leisten konnte, nämlich Telefon

und Fernseher. Darüber hinaus galten in einer Zeit ohne

Diskotheken oder Spielhallen auch Musikbox, Geldspiel- oder

Unterhaltungsautomaten als echte Attraktionen. Dorfwirtshäuser

waren in den 1950er/1960er Jahren für alle gesellschaftlichen

Schichten und für Jung und Alt der Treffpunkt schlechthin.

Die goldene Zeit der Dorfwirtshäuser ist seit etwa den 1970er

Jahren vorbei und damit auch ihre Funktion als wichtiger Teil

öffentlicher Dorfkultur. Für den Niedergang der Dorfwirtshäuser

gibt es mehrere Gründe: Der Fernseher, den sich in den 1970er

Jahren bald jedermann leisten konnte, förderte den Rückzug ins

heimische Wohnzimmer. Die nach und nach entstehenden Vereinsheime,

Bürgerzentren, Pfarrheime und die aufkommende Mode, viele Feste in

den privaten Bereich zu verlagern, etwa in Form der

"Keller-Partys" an der Hausbar, waren und sind eine ernste

Konkurrenz für die Dorfwirtshäuser.

Darüber hinaus ermöglichte das Auto mehr Mobilität. Das Auto

eröffnete etwa ab den 1970er Jahren auch weiter entfernt liegende

Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, für Jugendliche insbesondere

Diskotheken. Damit verlor der Tanzsaal im Dorfwirtshaus nach und

nach seine zentrale Bedeutung. Dazu kamen ausländische

Spiellokale, die einen neuen, exotischen Reiz hatten. Dazu

gehörten Betriebe, in denen zunächst italienische, später auch

griechische und asiatische Spezialitäten angeboten wurden.

Rezension

"Die Beat- und Rockjahre haben leider keinen nachlesbaren Eindruck

in dieser Geschichte der unterfränkischen Dorfwirtshäuser

gefunden, der Band bleibt auch eher im zeitlichen Bereich 1950 bis

Anfang der 60er Jahre, zwischen Schlager, Rock’n’Roll und Twist.

Dafür entschädigt aber eine umfangreiche weiterführende

Literaturangabe zur ländlichen Gasthaus-, Freizeit- und

Jugendkultur, die zur Selbstvertiefung in dieses Thema und in

diese Kultur auffordert. Beim Lesen entwickelt sich neben dem

Hochkommen eigener Jugenderinnerungen an verbrachte Gasthauszeiten

auch die große Lust auf eine Radtour durchs fränkische Land mit

dem Erkundungsmotto 'Kirchen von außen, Wirtschaften von innen'.

Das ca. 70 Seiten umfassende und gut bebilderte Bändchen liefert

den Stoff dazu und das auf eine äußerst kurzweilige Weise." (Pro-Regio-Online,

RegioLine)

Verlagsinformation |

|

|

Herbert Haas: Mittelalterlicher

Weinanbau in der 'villa Randersacker' und dem südlichen

Maindreieck. Eine ungewöhnliche Weinstory. Verlag Königshausen

& Neumann 2005. ISBN: 3-8260-3169-5. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Der Verfasser, dem keine Wengertsarbeit fremd, schildert den

mittelalterlichen Weinbau des südlichen Maindreiecks im

Allgemeinen und die damit verbundenen Randersackerer Begebenheiten

im Besonderen. Der spannende Krimi über die wechselvollen 800

Jahre fränkischen Weinbaues geht von den Anfängen in der Zeit

Karls des Großen bis zur maximalen Ausdehnung der Rebfläche auf

etwa 40.000 Hektar im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts, der

Ära Julius Echters von Mespelbrunn.

Die Häcker entblößen sich ihres Grundbesitzes, verarmen und

mutieren vom Eigentümer zum notleidenden Lehensnehmer, das

Weinproletariat entsteht. Eine beginnende, lange währende

Kaltzeit, die den hochgeschätzten Frankenwein zum "Sauerländer"

stigmatisiert, beendet die weitere Verbreitung der Vitis vinifera

und läutet den 400 Jahre währenden Niedergang ein. Rückschlüsse

auf das 20. Jahrhundert und aktuelle Bezüge zur Gegenwart ergänzen

die unterhaltsame, farbige Schilderung der außergewöhnlichen

Wein-Gezeiten.

Aus dem Inhalt

- Die Wanderjahre der Weinrebe und ihre Einbürgerung in

mainfränkischen Gefilden

- Vom Wingarton zum Winperch: Die Rebe klettert den Berg hinauf.

Zeitgleiche Beurkundung von Würzburger und Randersackerer

Weinlagen ab 1050

- Der Weinmotor Randersacker springt an, läuft und läuft ... Wein,

der hochoktanige Kraftstoff zur zügigen Dorfentwicklung

- Die Weinbergsarbeit, ein unaufhörlicher Kampf gegen Unkraut und

Schädlinge. Das Ende der Vielfalt im Lebensraum Weingarten

- Die Häufung der herrschaftlichen Erlasse im 14. Jhd. Randesacker

anno 1350 mit eigener Zehnt- und Leseordnung

- Der mittelalterliche Qualitätsweinbau, Rebsorten, Realteilung

und Kopferziehung

- Klöster saugen den Grundbesitz auf. Die Häcker verarmen.

Würzburger plündern den Randersackerer Edelhof

- Die Rebe als Baum der Erkenntnis? Der Tausendsassa Wein,

wichtigste Arzney des Mittelalters

- Der Bauernkrieg, der Augsburger Religionsfriede und die

Zweiteilung Randersackers

- Die Ära Julius Echter von Mespelbrunn. Wer nicht kommunizieren

kommt, muss gehen

- Franken mit 40.000 Hektar größtes deutsches Weinland. Erblühende

dörfliche Baukultur im 16. Jhd.

- Die 300-jährige Kaltzeit beginnt, mit dem Weinbau geht's bergab.

Der Wein ist stocksauer.

- Quellen und Literaturverzeichnis

Verlagsinformation |

|

|

Stefan Keppler/Johann

Schrenk/Horst Brunner/Otto Wittmann: Goethes Franken.

Johann-Schrenk-Verlag 2005 (1. Auflage). ISBN: 3-924270-41-4. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Aus dem Inhalt

Johann Schrenk legt mit "Goethes Franken" den dritten Titel aus

der Buchreihe "Auf den Spuren der Dichter und Denker durch

Franken" vor. Mit dem 128 Seiten fassenden, reich bebilderten und

illustriertem Werk ist ein kompakter, preislich erschwinglicher

Reiseführer auf den Markt gekommen, dessen ausgewogene Mischung

wissenschaftlicher Aufsätze einerseits und ausführlicher

touristischer Informationen andererseits deutlich von der Masse

abhebt.

Wie schon in den zwei vorherigen Büchern der Reihe (sie wurden

jeweils in der Druckerei E. Riedel gefertigt) hat Dr. Schrenk auch

dieses Mal kompetente und anerkannte Wissenschaftler als Koautoren

gewonnen. Der Leser ist eingeladen, diesen Landstrich zu bereisen

und ihn sich zu eigen zu machen, wie der Dichter aus Weimar es

tat: "Goethes Franken" heißt es deshalb statt "Goethe in Franken".

Inhaltsverzeichnis

- Stefan Keppler: Goethes Franken – Topographie des Altdeutschen

- Johann Schrenk: Goethe in Nürnberg

- Johann Schrenk: Goethe im Fichtelgebirge

- Wolfgang Schirmer: Goethes Granitstudien in Franken und seine

Idee Granit

- Johann Schrenk: Goethes Reisen durch Franken

- Otto Wittmann: Goethe und der Frankenwein

- Johann Schrenk: Auf den Spuren Goethes durch Franken

Zu den Autoren

Reich bebildert und inspirierend sind die Kapitel, in denen der

Gunzenhäuser Buchhändler, Verleger und Historiker Dr. Johann

Schrenk auf Goethes Spuren quer durch Franken, ins Fichtelgebirge,

und nach Nürnberg reist, um Häuser, Museen und Naturdenkmäler, die

an den vielseitig interessierten Genius erinnern, vorzustellen.

Dr. Stefan Keppler, gebürtiger Franke, ist Assistent am Institut

für Deutsche und Niederländische Philologie der Freien Universität

Berlin. 2004 promovierte er an der Universität Würzburg über

Goethes Erzählwerk. Von ihm stammt das erste Kapitel über die

"Topographie des Altdeutschen".

Professor Dr. Wolfgang Schirmer, bis 2005 an der

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf als Geologe tätig,

vergleicht anhand einer ausführlichen Grafik die Vorstellung

Goethes von der Entstehung des Fichtelgebirgsgranits, die er in

vielen Exkursionen vor Ort gewonnen hatte, mit den

wissenschaftlichen Erkenntnissen aus heutiger Zeit.

Der Gunzenhäuser Dr. Otto Wittmann, von 1989 bis 1993 Präsident

des Bayerischen Geologischen Landesamtes München, setzt sich in

seinem Aufsatz mit Goethe und dem Frankenwein auseinander.

Verlagsinformation/"Altmühl-Bote" vom 10.12.2005 |

|

|

Konrad Beischl: Dr. med. Eduard

Wirths und seine Tätigkeit als SS-Standortarzt im KL Auschwitz.

Königshausen & Neumann-Verlag 2005. ISBN: 3-8260-3010-9. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Die vorliegende Arbeit beschreibt die Entwicklung des

Medizinstudenten und jungen Mediziners Eduard Wirths (1919-1945)

zu einer der Schlüsselfiguren des Vernichtungsapparates im KL

Auschwitz. Wirths wurde 1919 als Sohn eines mittelständischen

Unternehmers in Geroldshausen, nahe Würzburg, geboren. Noch

während des Studiums trat er in die NSDAP, die SA und später die

SS ein. Beim Fronteinsatz in Norwegen und der Sowjetunion zog er

sich ein Herzleiden zu. Dies führte zu seiner Versetzung zur

"Inspektion K.L." – zum Einsatz in den Konzentrationslagern. Hier

machte Wirths innerhalb kürzester Zeit eine steile Karriere und

wurde – mittlerweile SS-Obersturmführer – Standortarzt des

riesigen Lagerkomplexes Auschwitz. Er war der verantwortliche

Organisator der Selektionen der jüdischen Häftlinge an der "Rampe"

von Auschwitz-Birkenau. Über alle medizinischen Experimente, die

an Häftlingen durchgeführt wurden, war er informiert und

initiierte selbst eigene Versuchsreihen. Sein Häftlingsschreiber

Hermann Langbein, österreichischer Kommunist und aktiv im

Lagerwiderstand, gewann allmählich Einfluss auf Wirths und konnte

dies geschickt für die Widerstandsbewegung ausnutzen. Wirths, der

von Langbeins Verbindung zum Widerstand wusste, ließ Langbein

gewähren, blieb jedoch selbst bis zuletzt loyal gegenüber dem

nationalsozialistischen Deutschland. Insgesamt ergibt sich ein

zwar widersprüchliches Bild, aber doch das Bild eines Mannes, der

dem faschistischen System nichts entgegen zu setzen hatte.

Zum Autor

Konrad Beischl, geboren 1969, ließ sich zunächst zum Gärtner

ausbilden. Anschließend studierte er Humanmedizin in Regensburg.

Derzeit ist er als Assistenzarzt an der Schlossklinik Rottenburg

a.d.L. tätig.

Verlagsinformation |

|

|

Klaus Gasseleder: Zwei

Gesichter.

Aus der Chronik einer jüdischen Familie, eines fränkischen Dorfes

und eines Weltbades in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Vetter-Verlag, Geldersheim 2005. ISBN: 3-9807244-6-8. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Schön wie je liegt das Städtchen – im Stil der Propaganda

ausgedrückt: ein köstlicher Juwel, zusammengesetzt aus den bunten

Edelsteinen seiner grünen Gärten, seiner herrlichen Blumenanlage

und seiner heiteren Häuser, am goldgrünen Band der Saale (die das

tatsächlich einmal war, aber jetzt – die Gründe kenne ich nicht –

fast stehend sumpfig und recht dürftig aussieht) zärtlich umfasst

von dem saftigen Grün seine Wiesen und dem dunkleren seiner

dahinter aufsteigenden Wälder.

Trotz allem, ich muss gestehen, dass auch ich immer es so gesehen

hatte. Und dass mir eine Sehnsucht geblieben war. Denn Kissingen

und meine Jugend gehören zusammen, so wie Steinach und meine

Kindheit. Eine Jugend, die ich für herrlich gehalten hatte. Diese

Herrlichkeit aber war von den späteren Ereignissen her fragwürdig

geworden. Alle Schönheit ihrer Erlebnisse hatte als Basis gehabt

den nie in Frage gezogenen Glauben an die Unwandelbarkeit

menschlicher Ordnungen – den Glauben, dass der Mensch gut sei. Die

schlechten waren nur Ausnahmen, und auch sie würden allmählich

besser werden!

Nun hatte es sich herausgestellt, dass dieser Glaube die

leichtfertige Sicherheit der Jahrhundertwende war, möglich

geworden durch eine ungewöhnlich lange Friedenszeit, die durch die

beiden Weltkriege – und ganz erbarmungslos durch das Grauen des

"Dritten Reiches" – für alle Zeiten von Grund auf zerstört ist.

Übrig geblieben ist das Bild des Menschen in seiner

Jämmerlichkeit, seiner Gefährdetheit von innen heraus, wenn äußere

Ordnungspfeiler zusammengebrochen sind. Kissingen hat uns

verraten. Die Menschen hatten andere Gesichter bekommen, eiserne

statt der freundlichen, Und beide scheinen wahre Gesichter gewesen

zu sein, jedes zu seiner Zeit.

Klappentext |

|

|

Lothar Mayer: Heimat Rhön.

Naturhistorische Wanderbilder aus der Hohen Rhön. Mit zahlreichen

Farbfotos. Parzeller-Verlag 2004. ISBN: 3-7900-0364-6. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Lothar Mayers "Heimat Rhön" bietet auf 179 Seiten naturhistorische

Wanderbilder aus der Hohen Rhön. Der farbige Bildband enthält

zudem Wanderwegebeschreibungen. Genau genommen handelt es sich bei

dem Werk "Heimat Rhön" nicht um ein Wanderbuch klassischer

Prägung, sondern vielmehr um die Darstellung einer großartigen

Landschaft.

Wäre die Rhön nicht die Heimat des Bild- und Textautors, wäre der

Titel "Panorama Rhön" ebenfalls angebracht.

Die Bilder zeigen nämlich die genialische Monotonie und Weite der

Hohen Rhön. Der Text enthält feinsinnige Anregungen zum "Gebrauch"

der Landschaft; er bringt Dinge zur Sprache, die man einfach

wissen muss, wenn man das Land wirklich verstehen will und lädt

dazu ein, die Rhön unermüdlich mit weit offenen Sinnen und wachem

Blick zu durchstreifen. Das Credo aller naturhistorischen

Wanderbilder lautet: Zum Wandern nimm die Seele mit.

"Heimat Rhön" ist somit ein idealer Helfer für die Einstimmung auf

eigene Wanderunternehmungen. Dabei geht der Autor auch über die

Beschreibung der Landschaft und deren "Gebrauch" hinaus. Eine

kritische Reflexion über die konkrete Bedeutung der "Heimat" in

moderner Zeit und insbesondere in der Hohen Rhön beschließt das

Buch.

Zum Autor

Lothar Mayer wurde im Jahre 1950 in Wüstensachsen/Rhön geboren.

Seit 1994 ist er Geschäftsführer und Inhaber der Firma A. Eberle

GmbH & Co. KG (http://www.a-eberle.de/)

in Nürnberg und lebt in Wendelstein. Das Unternehmen entwickelt,

fertigt und vertreibt elektronische Einrichtungen für die

Energie-Versorgungsunternehmen.

Seit 35 Jahre ist Mayer im Naturschutz tätig und war von 1990 bis

2002 Obmann der Entomologischen Abteilung der Naturhistorischen

Gesellschaft in Nürnberg (NHG). Für das Buch "Heimat Rhön" wurde

er im Jahre 2005 von den "Sennfelder Kulturwanderern"

ausgezeichnet.

Verlagsinformation |

|

|

Albert Uderzo/René Goscinny:

Di Fråche der Ehre (Asterix und der Kupferkessel,

unterfränkische Ausgabe). Übersetzt von Kai Fraass, Gunther Schunk

und Hans-Dieter Wolf. Egmont Ehapa-Verlag 2004. ISBN:

3-7704-2297-X. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Ein Jahr nach der "Dour de Frångn" sind Asterix und Obelix zum

zweiten Mal in Mainfranken aktiv. "Di Fråche der Ehre" heißt der

zweite Asterix-Band im mainfränkischen Dialekt. Verantwortlich für

die Übersetzung sind Dr. Gunther Schunk, Kai Fraass und

Hans-Dieter Wolf. Wie im Original "Asterix und der Kupferkessel"

geht es in der Geschichte ums Geld, und zwar um das nicht

vorhandene Geld der Stadt Würzburg. Nachdem die Geschichte bis

nach Aschaffenburg reicht, wurde als kompetenter "Gastsprechenblasenbefüller"

der Kabarettist Urban Priol engagiert. Natürlich gibt es auch

wieder – selbstverständlich rein zufällige – Anspielungen auf

Personen des Zeitgeschehens. So kann man in der Geschichte

beispielsweise dem Wirt Müllrum-Reibachum oder dem Schauspieler

Ingus Klündrian begegnen.

Zu den Autoren

Albert Uderzo, geboren 1927, wurde 1941 Hilfszeichner in einem

Pariser Verlag. 1945 half er zum ersten Mal bei der Herstellung

eines Trickfilms, ein Jahr später zeichnete er seine ersten

Comic-Strips, wurde Drehbuchverfasser und machte bald auch in sich

abgeschlossene Zeichenserien. 1959 gründeten Uderzo und René

Goscinny ihre eigene Zeitschrift, die sich "Pilot" nannte. Als

Krönung entstand dann "Asterix, der Gallier".

René Goscinny wurde 1926 in Paris geboren und wuchs in Buenos

Aires auf. 1945 wanderte er nach New York aus, wo er zunächst als

Zeichner, dann als künstlerischer Leiter bei einem

Kinderbuchverleger arbeitete. Während einer Frankreichreise ließ

Goscinny sich von einer franco-belgischen Presseagentur

einstellen, gab das Zeichnen auf und fing an zu texten. Er entwarf

sehr viele humoristische Artikel, Bücher und Drehbücher für

Comics. U.a. schrieb er: "Der kleine Nick" (mit Sempé), "Lucky

Luke" (für Morris), "Isnogud" (mit Tabary), "Umpah-Pah" und

"Asterix" (mit Uderzo).

Goscinny war verheiratet und hatte eine Tochter. Er starb am 5.

November 1977.

Verlagsinformation

Weitere Informationen

Signierstunde im

Buchladen Neuer Weg am 27.11.2004 |

|

|

Karlheinz

Deschner: Dornröschenträume und Stallgeruch. Über Franken, die

Landschaft meines Lebens. Königshausen & Neumann-Verlag 2004.

ISBN: 3-8260-2801-5. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Der wohl bedeutendste Kirchenkritiker unserer Zeit, Karlheinz

Deschner, zeigt sich hier einmal von einer ganz anderen Seite.

Fasziniert von dem, was Franken (noch) an den Himmel schreibt,

Steigerwald, Spessart, Frankenwald und Fichtelgebirge, erzählt er

vor allem von der Landschaft, der er sich tief verbunden weiß. Er

porträtiert kleine Perlen am Main, in denen das Mittelalter

fortzuträumen scheint, Dettelbach etwa, Prichsenstadt, Sulzfeld,

Mainbernheim, aber auch Bamberg, die schönste Stadt Deutschlands,

entlegene Haßberge-Nester.

Immer wieder dazwischen gallig-bissige Geschichten, politische

Reminiszenzen; Frankens Vergangenheit und aktuelle Gegenwart: Die

fränkische Kirche erscheint, eine Sekte, der lokale Adel; nicht

zuletzt auch die eigene Lebensgeschichte des Erzählers, doch immer

das Ganze fast hymnisch durchwoben von eindringlichen

Landschaftsbeschreibungen. Kurz: eine stimmungsdichte,

poesiereiche, doch oft auch kritisch-ironische Betrachtung, voll

von Lobpreis und Verdammnis.

Rezensionen

"Kein Reise- oder Kunstführer ist da in verschiedenen poetischen

Feuilletons entstanden, die hier in einem Buch zusammengefügt

werden. Es ist eher ein Vademekum für ... Genussfreunde."

(Süddeutsche Zeitung)

"Deschner wäre nicht Deschner, schockierte er nicht den gerade in

lyrischen Schilderungen gefangenen Leser mit knallhart

dazwischenfahrenden Fakten aus Frankens dunkler, blutiger

Historie." (Frankfurter Rundschau)

"Karlheinz Deschners nachträgliche Liebeserklärung an Franken

–

ein nostalgisches, romantisches, gar idyllisches Bekenntnisbuch

eines Theoretikers? Nun, Karlheinz Deschners neun

Landschaftsporträts aus Franken fügen sich zu einem hymnischen und

doch leidenschaftlich provokanten Heimatbuch, das fränkische

Literaturgeschichte, regionales Geschichtsbuch, Autobiographie und

literarischer Reisebericht zugleich ist." (Bayerisches Fernsehen)

Zum Autor

Karlheinz Deschner, geboren 1924 in Bamberg. Im Krieg Soldat;

studierte Jura, Theologie, Philosophie, Literaturwissenschaft und

Geschichte. Sein Roman -Die Nacht steht um mein Haus- (1956)

erregte Aufsehen, das sich ein Jahr später bei Erscheinen seiner

Streitschrift -Kitsch, Konvention und Kunst- zum Skandal

steigerte. Seit 1958 veröffentlicht Deschner seine entlarvenden

und provozierenden Geschichtswerke zur Religions- und

Kirchenkritik. Der forschende Schriftsteller lebt in Haßfurt am

Main. 1988 wurde er mit dem Arno-Schmidt-Preis ausgezeichnet.

Verlagsinformation |

|

|

Albert Uderzo/René Goscinny: Dour

de Frångn (Tour de France, unterfränkische Ausgabe). Übersetzt von

Kai Fraass, Gunther Schunk und Hans-Dieter Wolf. Egmont

Ehapa-Verlag 2004. ISBN: 3-7704-2295-3. |

|

mehr

Infos

bestellen

|

Zum

Buch

Es is fuchzich vor, a glees Völkle in Underfrångn wärd schon lång

underdrüggd vo der Kapitale im Süden. Aber unbeuchsam wie se sin,

tun se alleweil amål aufbegehr. Mid ihrn Mädschigg-Schoppen in der

Hinderhand hamm se halt ihr Subber-Geheimwaffm baråt. Ihr wissd

scho, di Brüh, wu der Obelix als Bu neigfloche is. Un der Asterix

kriechd alsemål aa sei Schlüggle ab, – un dann gibt's Wallung!

Brunzverreck!

Des erschde Asterix-Bändle aus Underfrångn hamm übersetz gemüss

der Fraass Kai, der Schunks Gunther und der Wolfs Hans-Dieter.

Büngtlich zum Stadtjubiläum zeicht Euch der Obelix, wu er den

Mousd holt.

Zu den Autoren

Albert Uderzo, geboren 1927, wurde 1941 Hilfszeichner in einem

Pariser Verlag. 1945 half er zum ersten Mal bei der Herstellung

eines Trickfilms, ein Jahr später zeichnete er seine ersten

Comic-Strips, wurde Drehbuchverfasser und machte bald auch in sich

abgeschlossene Zeichenserien. 1959 gründeten Uderzo und René

Goscinny ihre eigene Zeitschrift, die sich "Pilot" nannte. Als

Krönung entstand dann "Asterix, der Gallier".

René Goscinny wurde 1926 in Paris geboren und wuchs in Buenos

Aires auf. 1945 wanderte er nach New York aus, wo er zunächst als

Zeichner, dann als künstlerischer Leiter bei einem

Kinderbuchverleger arbeitete. Während einer Frankreichreise ließ

Goscinny sich von einer franco-belgischen Presseagentur

einstellen, gab das Zeichnen auf und fing an zu texten. Er entwarf

sehr viele humoristische Artikel, Bücher und Drehbücher für

Comics. U.a. schrieb er: "Der kleine Nick" (mit Sempé), "Lucky

Luke" (für Morris), "Isnogud" (mit Tabary), "Umpah-Pah" und

"Asterix" (mit Uderzo).

Goscinny war verheiratet und hatte eine Tochter. Er starb am 5.

November 1977.

Klappentext |

|

|

Jeanne E. Rehnig:

Schäfereigeschichte(n): Einblicke in die Geschichte der

Schafhaltung in Unterfranken. Bezirk Unterfranken 2004. ISBN:

3-9809330-1-6. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Wer einmal längere Zeit mit einem Schäfer verbracht hat, stellt

fest, dass in jedem von ihnen eine ganze Welt von Bildern, Wissen

und Geschicklichkeiten steckt. Allein die Beobachtung der Tiere

und der Natur und die Notwendigkeit, sich stets selbst helfen zu

können, füllen einen solchen Menschen an mit Erfahrungen und

Erkenntnissen, die ganze Bibliotheken bestücken könnten. Seit

Jahrhunderten werden Wissen, Kniffe und Fachausdrücke von einer

Generation an die nächste übergeben.

Wie Schäfer in früheren Jahrhunderten gelebt und gearbeitet haben,

ist ein bisher wenig erforschtes Kapitel der unterfränkischen

Agrargeschichte gewesen. Die Ausstellung "Schäfereigeschichte(n)"

gibt als erste umfassende Arbeit zu diesem Thema Einblicke in die

historische Schäferkultur eines Naturraums, der Unterfranken heißt

und der auch schon vor Jahrhunderten zu den schafreichen

landstrichen in Deutschland zählte. Die Hinwendung zu diesem Thema

durch die Bezirksheimatpflege sichert damit wertvolles Material.

Zu den Autorinnen

Dr. Jeanne E. Rehnig M.A. (Berlin), geboren in Würzburg,

aufgewachsen in Kitzingen, studierte Volkskunde, Kunstgeschichte

und Germanistik in Würzburg. Ausbildung zur

Multimedia-Projektmanagerin, Promotion zur Dr. phil. Langjährige

Mitarbeiterin der Redaktion Kultur der Main-Post, Würzburg.

Freiberuflich tätig in den Bereichen Text, Konzeption und

Gestaltung von Ausstellungen. Projekte für öffentliche Träger,

private Auftraggeber und große Projektgesellschaften.

Vorträge und Veröffentlichungen zur Industrie-, Regional- und

Fotografiegeschichte sowie zur Bildenden Kunst. Gastvorträge an

der FHTW Berlin, Fachbereich Museologie.

Christine Schormayer (Hammelburg), geboren in Würzburg,

aufgewachsen in Kitzingen, ist seit Abschluss ihrer Ausbildung im

Buchhandel tätig. Veröffentlichungen, Führungen und Vorträge zur

Botanik, Schäferei- und Regionalgeschichte. Autorin der

Wanderausstellung "Schäferei heute – Wunschbild und Wirklichkeit"

(2002).

Verlagsinformation |

|

|

Marianne Erben: Von Kilian

bis Kiliani. Den Frankenaposteln auf der Spur. Echter-Verlag

2004. ISBN: 3-429-02579-6. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Würzburg wird die Kiliansstadt genannt. Da steht

der Kiliansdom, gleich daneben Neumünster mit dem Kiliansschrein

über dem Kiliansgrab in der Kiliansgruft, und dazwischen der

Kiliansplatz mit einer Kiliansstatue und dem Kilianshaus. In der

Domstraße werden beim Kiliansbäck Kiliansweck angeboten, auf der

Alten Mainbrücke ist der hl. Kilian die meistfotografierte Figur,

und am 8. Juli, dem Kilianstag, kommen die Kilianswallfahrer und

besuchen nach dem Gottesdienst die Kiliansmesse auf dem Marktplatz

und das Kilianifest auf der Talavera. Wer also war Kilian? In

diesem Buch soll von ihm berichtet und erzählt werden.

Inhaltsverzeichnis

- Tatsache – Legende

- Passio Sancti Kiliani

- Aus Irland ist Kilian gekommen

- Vom Aussehen irischer Wandermönche

- Das östliche Frankenland

- Wirciburc – der fremde Ort

- Warum Kilian, Kolonat und Totnan sterben mußten

- Das Martyrium

- Strafgericht und Ende der Herzogsfamilie

- Bischof Burkard

- Drei Heilige

- Wunder am Kiliansgrab

- Ein erster Dom

- Das Kiliani-Fest

- Wallfahrer – Steuerzahler

- Das Kiliansbanner

- Der Heilige mit dem Schwert

- Nicht immer hoch verehrt

- Eine besondere Wallfahrt

- Der neue Kiliansschrein

- Kilian wirkt fort

Verlagsinformation |

|

|

Felix Fechenbach/Roland Flade: Im Haus

der Freudlosen. Als Justizopfer

im Zuchthaus Ebrach. Königshausen

& Neumann-Verlag 1993.

ISBN: 3-88479-851-0. |

|

mehr

Infos

bestellen

|

Zum

Buch

Wie kaum ein anderer ist der in Würzburg

aufgewachsene Felix Fechenbach in die Geschichte der Weimarer

Republik verwoben. Als enger Mitarbeiter des späteren

Ministerpräsidenten Kurt Eisner rief er im November 1918 in

München die Revolution aus. Als Journalist veröffentlichte er

Dokumente zur Entstehung des Ersten Weltkriegs und wurde dafür

1922 in einem Schauprozess von der bayerischen Justiz zu einer

langjährigen Haftstrafe verurteilt. Als Insasse des Zuchthauses

Ebrach studierte Fechenbach die Auswirkungen des veralteten

Strafvollzugs auf sich und seine Mithäftlinge. In diesem Buch

berichtet er von Menschen, "die zermalmt werden von all dem Leid,

der Entseelung und Entwürdigung" und plädiert für durchgreifende

Vollzugs-Reformen.

Zum Autor

Felix Fechenbach, geboren 1894 in

Mergentheim, absolvierte nach einer

dürftigen Schulausbildung

eine Lehre in einer Schuhwarengroßhandlung;

erste Kontakte zur Gewerkschaft und zur sozialdemokratischen

Jugend. Umzug nach München, dort im Arbeitersekretariat (Vorläufer

gewerkschaftlicher Rechtsberatung) beschäftigt. Nach der

Novemberrevolution 1918 wurde er Sekretär

des Ministerpräsidenten Kurt Eisner. Nach Eisners Ermordung wurde

er in einem skandalösen Prozess wegen

angeblichem Landesverrat zu 11 Jahren Zuchthaus verurteilt (Es

ging um Veröffentlichungen zur Kriegsschuld Deutschlands).

Vorzeitig entlassen, ging er nach Berlin

und war in der reformpädagogischen Bewegung aktiv. 1929 trat er

eine Stelle als Redakteur der sozialdemokratischen Zeitung in

Detmold an. Er schrieb mit spitzer Feder gegen die Nazis und

beteiligte sich als Redner an den Wahlkämpfen in dem damals noch

selbstständigen Land Lippe. Dies und seine Beteiligung an der

Revolution 1918 sowie seine jüdische Abstammung machte ihn unter

den Nazis im östlichen Westfalen und Lippe zur meistgehassten

Person. Kurz nach Hitlers Machtübernahme wurde er

in NS-"Schutzhaft" genommen und als eines

der ersten Opfer des Nazi-Regimes am 7. August 1933 von SS-Mitgliedern bei einem

angeblichen "Fluchtversuch" ermordet.

Der Historiker Dr. Roland Flade

leitet die Lokalredaktion der Würzburger

Main-Post. Mehrere Buchveröffentlichungen.

Verlagsinformation |

Felix Fechenbach als junger Mann

Felix Fechenbachs

Journalistenausweis

für den Berliner Reichstag |

|

|