|

Geschichte aktuell

(Bücher 2004-2006) |

|

|

|

Herbert Liedel/Helmut Dollhopf/Rudolf

M. Bergmann: Jerusalem lag in Franken. Synagogen und jüdische

Friedhöfe. Echter-Verlag, Würzburg 2006. ISBN: 3-429-02826-4. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Bei der Beschäftigung mit den Folgen der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft waren die Fotografen Herbert Liedel und Helmut

Dollhopf auf die noch erhaltenen Synagogen und Friedhöfe

aufmerksam geworden. Nicht wenige präsentierten sich

zweckentfremdet oder verwahrlost. In jüngster Zeit sind viele

dieser Friedhöfe wiederhergerichtet. Synagogen restauriert, und

einer neuen, würdigen Bestimmung zugeführt worden. So finden dort

nicht nur Mahn- und Gedenkgottesdienste, sondern auch kulturelle

Veranstaltungen statt.

"Jerusalem lag in Franken – Synagogen und jüdische Friedhöfe"

dokumentiert die tragische Geschichte jüdischer Gotteshäuser und

-acker repräsentativ über diesen Zeitabschnitt. Gegenübergestellt

werden der Zustand nach dem Ende des Dritten Reiches und das

jetzige Antlitz – teilweise ergänzt durch Schwarzweiß-Aufnahmen

aus der Zeit vor der "Reichskristallnacht" im Jahr 1938.

Der Text liefert den nötigen Hintergrund zu den abgebildeten

Objekten, informiert über Zerstörung. Zweckentfremdung, aber auch

über Erhaltung und neue Bestimmung. So ist dieser Band ein Projekt

gegen das Vergessen und eine Aufforderung, zur Verhinderung neuer

Unmenschlichkeit beizutragen.

Zu den Autoren

Herbert Liedel lebt als Fotograf in Nürnberg. Der Bildautor

zahlreicher Landschaftsbände und anderer Bücher engagiert sich

auch als Filmemacher. Als passionierter Fußball-Anhänger

fotografiert er seit langem für das Kicker Sport-Magazin. Auch

Helmut Dollhopf arbeitet als Fotograf.

Rudolf Maria Bergmann, der Textautor, studierte Kunstgeschichte,

Germanistik und Philosophie. Er arbeitet als freier Journalist und

Publizist, schreibt über Architektur, Kunst und Reisen. Zahlreiche

Veröffentlichung, u.a. in: Baumeister, Bauwelt, Frankfurter

Allgemeine Zeitung, Frankfurter Rundschau, Goethe-Institut Inter

Nationes, Neue Zürcher Zeitung, Rheinischer Merkur, Der

Tagesspiegel, Der Standard, Zeitschrift für Gottesdienst und

Predigt. Verfasser von Baumonografien; Beiträge in Anthologien und

Jahrbüchern. Buchautor. Bergmann lebt in Eichstätt und Wien.

Verlagsinformation |

|

|

Ada Stützel: Auf den Spuren des

Deutschen Ordens in Franken.

Mit zahlreichen zum Teil farbige Abbildungen. Sutton Verlag 2006.

ISBN: 3-89702-990-1. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Über 600 Jahre hat der einst mächtige Deutsche Orden die

Geschichte Frankens mitgeprägt. Er war Herr über Städte, Dörfer

und Burgen und entfaltete seine Macht vor allem in ländlich

geprägten Gebieten. In vielen Orten stellte der Ritterorden einen

beutenden Wirtschaftsfaktor dar. Langfristig prägte er das

religiöse Empfinden der Menschen ganzer Regionen und entwickelte

sich schließlich zu einem festen Bestandteil der fränkischen

Kulturlandschaft. Dennoch sind die historischen Hintergründe

seines Einflusses in Franken heute nahezu in Vergessenheit

geraten.

Die Journalistin Ada Stützel hat sich nun auf Spurensuche begeben

und die bekannten und weniger bekannten fränkischen

Wirkungsstätten des Deutschen Ordens aufgesucht. In ihrem Buch,

das sich vor allem auf das heutige Mittel- und Unterfranken

konzentriert, behandelt sie die Zeit von der Niederlassung des

Deutschen Ordens in Franken um 1200 bis zu seiner Auflösung durch

Napoleon im Jahre 1809.

Anhand heute noch sichtbarer Überreste macht dieses reich

illustrierte Buch die Geschichte des Deutschen Ordens wieder

lebendig. Unterhaltsam und kenntnisreich erzählt die Autorin,

welche Ereignisse, Machtkämpfe und Traditionen sich hinter den

immer noch präsenten Spuren des Ordens verbergen.

Inhaltsverzeichnis

- Vorwort

- Der Deutsche Orden: Ein Abriss seiner Geschichte

- I. Der Deutsche Orden als Herr über Stadt, Dorf oder Burg:

Ellingen, Stopfenheim, Absberg, Virnsberg, Wolframs-Eschenbach,

Gelchsheim, Hüttenheim, Stadtprozelten, Obermässing

- II. Der Deutsche Orden in den freien Reichsstädten: Nürnberg,

Rothenburg ob der Tauber, Detwang, Dinkelsbühl, Schweinfurt

- III. Der Deutsche Orden in Residenz- und Landstädten: Würzburg,

Münnerstadt

- IV. Wissenswertes und Impressionen

- Bildnachweis

- Literaturhinweise

Aus dem Vorwort

Franken ist ein altes Kulturland, Seine Einwohner blicken stolz

auf ihre Geschichte und Traditionen. Stolz sind sie auch auf den

Ort, in dem sie leben - ganz gleich, ob er für den Verlauf der

großen Geschichte von Bedeutung war oder nicht. Zwischen zwei

Orten, die vielleicht nur wenige Kilometer voneinander entfernt

sind, können Welten liegen: sprachliche, traditionelle, religiöse.

Meist wortkarg und zurückhaltend agieren die Franken gegenüber

Fremden. Franken sind bodenständig. Sie bleiben gern zu Hause,

denn dort wissen sie, woran sie sind. Außerhalb ihrer Heimat gibt

es für den Franken in Deutschland nur noch Bayern und Preußen.

Wandert ein Bayer oder Preuße ein, muss er sich bewähren. Bis er

ein Freund wird, kann es eine ganze Generation dauern. Bis er als

Franke akzeptiert ist, muss er schon ein paar Ahnen auf dem

örtlichen Friedhof zu Grabe getragen haben.

Auch in der Geschichte des Deutschen Ordens auf dem Boden des

heutigen Frankens lässt sich ein Schlüssel finden - zum

Verständnis all jener Eigenschaften, die den Franken so

unverwechselbar charakterisieren. Fast 600 Jahre war der Deutsche

Orden Teil des fränkischen Alltags. Er baute Städte, Burgen und

Schlösser, etablierte sich als Wirtschaftsfaktor des Ortes, in dem

er sich niederließ, prägte das religiöse Empfinden der Menschen

ganzer Regionen und wurde schließlich ein fester Bestandteil der

fränkischen Kulturlandschaft. Vieles von dem ist heute leider in

Vergessenheit geraten. Zu Unrecht.

Dieses Buch möchte Sie auf die Spuren führen, die der einst so

mächtige Orden im heutigen Franken hinterlassen hat. Manchmal ist

es nur ein unscheinbarer Gemarkungsstein am Wegesrand, ein anderes

Mal sind es mächtige himmelwärts strebende Sakralbauten. An einem

Ort ist es ein schlichter Verwaltungsbau und an einem anderen eine

beeindruckende Stadtbefestigung oder ein imposantes Barockschloss.

Zur Autorin

Die Journalistin Ada Stützel hat sich auf Spurensuche begeben und

die bekannten und weniger bekannten fränkischen Wirkungsstätten

des Deutschen Ordens aufgesucht. In ihrem Buch, das sich vor allem

auf das heutige Mittel- und Unterfranken konzentriert, behandelt

sie die Zeit von der Niederlassung des Deutschen Ordens in Franken

um 1200 bis zu seiner Auflösung durch Napoleon im Jahre 1809.

Verlagsinformation |

|

|

Renate Schindler: Würzburg.

Die Stadt und ihre Bewohner in historischen Aufnahmen. Die Reihe

Archivbilder. Mit 160 meist historische Fotos. Sutton-Verlag,

Erfurt 2006. ISBN: 3-89702-966-9. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Würzburg hat sich im letzten Jahrhundert dramatisch verändert. Bis

zum Ende des 19. Jahrhunderts legte man die Wallanlagen der

barocken Stadtbefestigung nieder. Einzigartige Bauwerke und

Kunstdenkmäler fielen dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer. Der

Wiederaufbau zog sich über Jahrzehnte hin und gab der Stadt ein

neues Gesicht. Doch in all den Jahren ist Würzburg eine lebendige

und liebenswerte Stadt geblieben.

Mit 160 bislang größtenteils unveröffentlichten Aufnahmen aus den

reichhaltigen Beständen des Stadtarchivs dokumentiert Archivarin

Renate Schindler das Leben im Würzburg vergangener Tage. Das Buch

zeigt den Alltag in der Zeit, als noch Pferdefuhrwerke in den

Straßen unterwegs waren und die Herren steife Bärte trugen, die

Trümmerbahnen des Wiederaufbaus und die Errungenschaften des

Wirtschaftswunders. Manches scheint vertraut, vieles ist verloren,

doch alles weckt Erinnerungen an die Stadt am Main mit ihren engen

Gassen, barocken Bauten und vertrauten Plätzen.

Verlagsinformation |

|

|

Herrmann Knell: Untergang in

Flammen.

Strategische Bombenangriffe und ihre Folgen im Zweiten Weltkrieg.

Veröffentlichungen des Stadtarchivs Würzburg, Bd. 12.

Schöningh-Verlag, Würzburg 2006. ISBN: 3-87717-792-1. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Der verheerende Bombenangriff auf Würzburg am 16. März 1945 war

sinnlos und diente keinem strategischen Zweck. Zu diesem Ergebnis

kommt das Buch "Untergang in Flammen" des gebürtigen Würzburgers

und Wahl-Kanadiers Hermann Knell. "Ich habe dieses Buch

geschrieben, damit so etwas nie wieder passiert". Der heute

79-jährige Hermann Knell erläutert ausführlich die Strategien des

Bombenkrieges im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Ausgehend von den

persönlichen Erlebnissen des Autors stellt das Buch die

Bombardierungen Würzburgs in einen größeren Zusammenhang.

Sein Fazit: "Die Verluste und Zerstörungen durch die

Bombenangriffe zwischen 1914 und 1945 sind kein Ruhmesblatt der

Geschichte." Würzburg sei damals auch kein "Ziel erster Ordnung",

sondern immer nur "Zweitziel" der englischen und amerikanischen

Bomberverbände gewesen. In einigen Fällen seien die Bomben zu früh

oder zu spät abgeworfen worden, zum Beispiel bei einem Angriff auf

die Leistenstraße im Jahr 1944, bei dem 41 Menschen ums Leben

kamen. Das Werk erschien 2003 in Kanada in englischer Sprache und

wurde jetzt in Zusammenarbeit mit dem Würzburger Stadtarchiv ins

Deutsche übersetzt und überarbeitet.

Rezensionen

-

Zerstörung Würzburgs war sinnlos (Volksblatt Würzburg,

11.04.2006)

-

Kein Ruhmesblatt der Geschichte (Main Post Würzburg,

09.04.2006)

Zum Autor

Der heute 79-jährige Hermann Knell hat als 18-Jähriger die

Bombenangriffe auf Würzburg selbst miterlebt und mit seinem Vater

nur knapp überlebt. Nach dem Krieg studierte er in Darmstadt und

emigrierte dann nach Vancouver/Kanada. Von dort aus baute er als Ingenieur

in der ganzen Welt Papierfabriken, bevor er sich ab 1984 als

"Ruhestandsprojekt" den jahrelangen Recherchen über "Strategische

Bombenangriffe und ihre Folgen im Zweiten Weltkrieg" (so der

Untertitel des Buches) widmete. Das Buch erschien zunächst 2003

auf englisch unter dem Titel "To destroy a city" und wurde in

Zusammenarbeit mit dem Schöningh-Verlag Würzburg sowie dem

Stadtarchiv Würzburg übersetzt.

Verlagsinformation |

|

|

Tobias Haaf: Von volksverhetzenden

Pfaffen und falschen Propheten.

Klerus und Kirchenvolk im Bistum Würzburg in der

Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Schöningh-Verlag,

Würzburg 2005. ISBN: 3-87717-067-6. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Als "volksverhetzende Pfaffen" beschimpft der Kreisleiter der

NSDAP Ochsenfurt die unterfränkischen Priester, während Pfarrer

Ludwig Spangenberger von Kleinwallstadt die Nationalsozialisten in

seinen Predigten als "falsche Propheten" betitelt. Mit diesen

beiden Zitaten ist die Konfrontation zwischen Nationalsozialismus

und Kirche auf den Punkt gebracht und das Spannungsfeld

beschrieben, das die vorliegende Quellenstudie untersucht: Sie

geht der Frage nach, welche Konflikte zwischen den Ortspfarrern

und gläubigen Katholiken sowie den lokalen Funktionsträgern von

Regierung und Partei in den Jahren 1933 bis 1945 in der Diözese

Würzburg aufgebrochen sind.

Die Untersuchung bietet nicht nur einen vielseitigen und tiefen

Einblick in die Lebenswelt und Geisteshaltung der unterfränkischen

Katholiken und Diözesanpriester im Dritten Reich, sondern ordnet

darüber hinaus die unterfränkischen Verhältnisse in die

gesamtdeutschen und gesamtkirchlichen Entwicklungen ein.

Neben den Konfrontationen in der Schulfrage kommen die

Streitigkeiten wegen der kirchlichen Feiertage und Fahnen, wegen

des verbotenen Läutens der Kirchenglocken und der Verweigerung des

Hitlergrußes sowie die heftigen Proteste gegen die Entfernung der

Schulkreuze 1941 zur Sprache. Ausführlich wird auch thematisiert,

wie Klerus und Katholiken in Unterfranken auf die Ermordung

geistig behinderter Menschen, die Verschleppung ausländischer

Arbeitskräfte, die Vernichtung der Juden und die Kriegspolitik der

Nationalsozialisten reagiert haben. Reichweite und Grenzen des

kirchlichen Widerstands werden abschließend kritisch reflektiert.

Rezension

"Wie war das eigentlich damals im 'Dritten Reich'? Wie hat sich

die katholische Kirche verhalten? Tobias Haaf, der in Würzburg

Germanistik und Theologie studiert hat und inzwischen an einem

Gymnasium in Bayreuth als Lehrer arbeitet, wollte es ganz genau

wissen. Er begann zu forschen. Herausgekommen ist dabei ein 500

Seiten starkes Buch: seine Doktorarbeit zum NS-Kirchenkampf in

Unterfranken. Die Dissertation trägt den Titel 'Von

volksverhetzenden Pfaffen und falschen Propheten'." (Main Post,

15.12.2005,

Handfester Streit mit den Nazis)

Zum Autor

Tobias Haaf, Dr. theol., geboren 1975, studierte Germanistik und

katholische Theologie an der Julius-Maximilians-Universität

Würzburg. Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien im

Herbst 2000, anschließend Promotionsstudium mit

Graduiertenstipendium der Hanns-Seidel-Stiftung e. V., seit Herbst

2003 Studienreferendar an einem humanistischen Gymnasium in

Nürnberg, 2004 Promotion in Fränkischer Kirchengeschichte mit

vorliegender Arbeit, Preisträger der Unterfränkischen

Gedenkjahrsstiftung für Wissenschaft 2005.

Verlagsinformation |

|

|

S. Karl Metz: Ein Führer durch Würzburg und

Umgebung vor über 100 Jahren. |

|

|

Zum Buch

Die handliche Broschüre dokumentiert eine Würzburger Stadtführung

von vor über 100 Jahren. Auf 102 Seiten werden fast 100

Sehenswürdigkeiten in Wort und Bild geschildert.

Michael Kraus

Aus dem Vorwort

"Main, Wein und Glockenklang / Gehen durch ganz Frankenland":

Würzburg, die liebliche Main- und Weinstadt, nimmt unter den

Städten, die in der damaligen Zeit einen großen Aufschwung

genommen haben, eine hervorragende Stelle ein. Es verdankt dies

der Tatsache, dass vor drei Jahrzehnten seine frühere

Festungseigenschaft aufgehoben wurde und dadurch die bis dahin in

ihrer Entwicklung und Erweiterung gehemmte Stadt sich ungehindert

ausdehnen konnte.

Zum Aufschwung Würzburgs trug außerdem die beschleunigte

Entwicklung der Universität, deren medizinische Fakultät zu den

berühmtesten Deutschlands zählt, bei. Jetzt präsentiert sich

Würzburg mit seinen zahlreichen alten und neuen Prachtbauten als

eine Stadt, die bei den Besuchern den freundlichsten Eindruck

hinterlässt und durch ihre vielen Sehenswürdigkeiten sowie ihre

schöne Umgebung den Fremden, wenn sie die Stadt schon lange wieder

verlassen haben, in angenehmer Erinnerung bleiben wird.

Verlagsinformation

Exemplare des "Führers durch Würzburg und Umgebung" können für

6 Euro

direkt im

Buchladen Neuer Weg

gekauft oder bestellt werden.

Bestellung per E-Mail: buchladen@neuer-weg.com |

|

|

Mainfränkisches

Jahrbuch für Geschichte und Kunst, 2005. Herausgegeben von den

Freunden Mainfränkischer Kunst und Geschichte e.V., Würzburg.

Gesamtherstellung: HartDruck GmbH, Volkach 2005. ISSN: 0076-2725. |

|

|

Aus dem Vorwort

Das vorliegende Jahrbuch ist sehr umfangreich, es enthält einige

längere Aufsätze. Die Publikation dieses Jahrbuchs war nur durch

einen finanziellen Kraftakt möglich. Ich bin froh, dass es

gelungen ist, das ganze Spektrum der unterfränkischen Geschichte

vom Mittelalter bis in die Nachkriegszeit zu berücksichtigen. Im

Jahre 2005 gedachte man in Deutschland dem 60. Jahrestag des

Kriegsendes. Den letzten Kriegsjahren sind einige Aufsätze

gewidmet, die interessante neue Aspekte der unterfränkischen

Geschichte beleuchten. Gemäß dem Auftrag der Vereinssatzung werden

auch kunstgeschichtliche Themen gebührend berücksichtigt.

Herbert Schott, Schriftleiter

Inhaltsverzeichnis

- Vorwort

- Gerhard Wagner: Der fränkische Königshof Herlheim

- Thomas Steinmetz: Neues zu den Maintalburgen Ravensburg,

Falkenberg und Neuenburg

- Ludwig Reusch: Die vierherrische Zent Mittelsinn - Zweiter Teil

- Hubert Emmerig: Münzen der Stadt Hammelburg im 16. Jahrhundert?

- Markus Josef Maier: Jost Ammann (1539-1591) als Portraitist

zweier Würzburger Persönlichkeiten

- Matthias Löffelmann: Balthasar Neumanns Würzburger

Dominikanerkirche (heutige Augustinerkirche)

- Victor Metzner: Franz Erwein von Schönborn und seine Bedeutung

- Hans-Bernd Spies: Ein Brief Friedrich Ludwig Heinrich Rumpachs

an Heinrich Stephani (1796)

- Oliver Weinreich und Helge Clausen: Ein Däne an der

Universitätsbibliothek Würzburg

- Walter M. Brod: Eine Würzburg-Ansicht in der Presse des 19.

Jahrhunderts

- Hanns-Helmut Schnebel: Johann Reiter, Hammelburgs letzter Türmer

(1804-1886)

- Jörg Seiler: Ungeliebte Würzburger zwischen Ausgrenzung,

Auswanderung, Ausbürgerung und Deportation (1933-1944)

- Astrid Freyeisen: Verbohrt bis zuletzt – Gauleiter Dr. Otto

Hellmuth

- Herbert Schott: Würzburg zwischen Stalingrad und dem Kriegsende

- Ellen Latzin: Begegnung mit Tiepolo in New York

- Gottfried Mälzer: Die Universitätsbibliothek Würzburg als

Regionalbibliothek

- Bibliographie Dr. Gottfried Mälzer, Leiter der

Universitätsbibliothek

- Anzeigen und Besprechungen

- Geschäftsbericht

- Mitarbeiterverzeichnis

Verlagsinformation

Exemplare des "Mainfränkischen Jahrbuchs" können für

43,50

Euro

direkt im

Buchladen Neuer Weg

gekauft oder bestellt werden.

Bestellung per E-Mail: buchladen@neuer-weg.com |

|

|

Birgit Speckle: Schafkopf und

Musikbox.

Einblicke in unterfränkische Dorfwirtshäuser 1950-1970. Verlag:

Bezirk Unterfranken 2005. ISBN: 3-9809330-0-8. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Im Dorfwirtshaus der 1950er/1960er Jahre herrschte reges Treiben:

Am Sonntagnachmittag füllten die Schafkopf-Runden die ganze

Wirtsstube. Im Wirtshaus saß man nicht nur gemütlich zusammen,

sondern hier wurden Geschäfte gemacht, Aufträge vergeben und

politische Debatten geführt, aber auch Vorträge und

Lehrveranstaltungen abgehalten. Viele Wirtshäuser hatten im

Obergeschoss auch einen Tanzsaal, der als Vorläufer der Mehrzweck-

und Sporthalle bezeichnet werden kann. Hier machte das Wanderkino

Station und hier wurden sämtliche Vereinsfeiern abgehalten.

Gesellschaftliches Großereignis aber war die alljährliche

Kirchweih.

Das Dorfwirtshaus stand häufig auch für Innovationen. Die

Wirtsleute hatten Geräte angeschafft, die sich noch nicht

jedermann im heimischen Haushalt leisten konnte, nämlich Telefon

und Fernseher. Darüber hinaus galten in einer Zeit ohne

Diskotheken oder Spielhallen auch Musikbox, Geldspiel- oder

Unterhaltungsautomaten als echte Attraktionen. Dorfwirtshäuser

waren in den 1950er/1960er Jahren für alle gesellschaftlichen

Schichten und für Jung und Alt der Treffpunkt schlechthin.

Die goldene Zeit der Dorfwirtshäuser ist seit etwa den 1970er

Jahren vorbei und damit auch ihre Funktion als wichtiger Teil

öffentlicher Dorfkultur. Für den Niedergang der Dorfwirtshäuser

gibt es mehrere Gründe: Der Fernseher, den sich in den 1970er

Jahren bald jedermann leisten konnte, förderte den Rückzug ins

heimische Wohnzimmer. Die nach und nach entstehenden Vereinsheime,

Bürgerzentren, Pfarrheime und die aufkommende Mode, viele Feste in

den privaten Bereich zu verlagern, etwa in Form der

"Keller-Partys" an der Hausbar, waren und sind eine ernste

Konkurrenz für die Dorfwirtshäuser.

Darüber hinaus ermöglichte das Auto mehr Mobilität. Das Auto

eröffnete etwa ab den 1970er Jahren auch weiter entfernt liegende

Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, für Jugendliche insbesondere

Diskotheken. Damit verlor der Tanzsaal im Dorfwirtshaus nach und

nach seine zentrale Bedeutung. Dazu kamen ausländische

Spiellokale, die einen neuen, exotischen Reiz hatten. Dazu

gehörten Betriebe, in denen zunächst italienische, später auch

griechische und asiatische Spezialitäten angeboten wurden.

Rezension

"Die Beat- und Rockjahre haben leider keinen nachlesbaren Eindruck

in dieser Geschichte der unterfränkischen Dorfwirtshäuser

gefunden, der Band bleibt auch eher im zeitlichen Bereich 1950 bis

Anfang der 60er Jahre, zwischen Schlager, Rock’n’Roll und Twist.

Dafür entschädigt aber eine umfangreiche weiterführende

Literaturangabe zur ländlichen Gasthaus-, Freizeit- und

Jugendkultur, die zur Selbstvertiefung in dieses Thema und in

diese Kultur auffordert. Beim Lesen entwickelt sich neben dem

Hochkommen eigener Jugenderinnerungen an verbrachte Gasthauszeiten

auch die große Lust auf eine Radtour durchs fränkische Land mit

dem Erkundungsmotto 'Kirchen von außen, Wirtschaften von innen'.

Das ca. 70 Seiten umfassende und gut bebilderte Bändchen liefert

den Stoff dazu und das auf eine äußerst kurzweilige Weise." (Pro-Regio-Online,

RegioLine)

Verlagsinformation |

|

|

Robert Meier: Feurich-Keks und

Zucker-Bär.

Geschichten und Anekdoten aus dem alten Würzburg. Wartberg-Verlag

2005. ISBN: 3-8313-1603-1. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Feurich-Keks und Zucker-Bär ... das waren zwei der beliebten

Süßigkeitsläden im alten Würzburg, an deren Schaufensterscheiben

sich die Kinder die Nasen platt drückten. Davon und von vielen

anderen Ereignissen, Orten und Persönlichkeiten erzählt dieser

Band. So glaubte man sich 1928 beim Mozartfest ins Rokokozeitalter

zurückversetzt, konnte Ende der 40er Jahre, als die Winter noch

Winter waren, über den zugefrorenen Main spazieren und staunte an

Kiliani nicht schlecht, wenn die Zauberkünstlerin Peppino eine

Kerze verschluckte und von innen heraus leuchtete. Da werden

Erinnerungen wach ...

Verlagsinformation |

|

|

Herbert Haas: Mittelalterlicher

Weinanbau in der 'villa Randersacker' und dem südlichen

Maindreieck. Eine ungewöhnliche Weinstory. Verlag Königshausen

& Neumann 2005. ISBN: 3-8260-3169-5. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Der Verfasser, dem keine Wengertsarbeit fremd, schildert den

mittelalterlichen Weinbau des südlichen Maindreiecks im

Allgemeinen und die damit verbundenen Randersackerer Begebenheiten

im Besonderen. Der spannende Krimi über die wechselvollen 800

Jahre fränkischen Weinbaues geht von den Anfängen in der Zeit

Karls des Großen bis zur maximalen Ausdehnung der Rebfläche auf

etwa 40.000 Hektar im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts, der

Ära Julius Echters von Mespelbrunn.

Die Häcker entblößen sich ihres Grundbesitzes, verarmen und

mutieren vom Eigentümer zum notleidenden Lehensnehmer, das

Weinproletariat entsteht. Eine beginnende, lange währende

Kaltzeit, die den hochgeschätzten Frankenwein zum "Sauerländer"

stigmatisiert, beendet die weitere Verbreitung der Vitis vinifera

und läutet den 400 Jahre währenden Niedergang ein. Rückschlüsse

auf das 20. Jahrhundert und aktuelle Bezüge zur Gegenwart ergänzen

die unterhaltsame, farbige Schilderung der außergewöhnlichen

Wein-Gezeiten.

Aus dem Inhalt

- Die Wanderjahre der Weinrebe und ihre Einbürgerung in

mainfränkischen Gefilden

- Vom Wingarton zum Winperch: Die Rebe klettert den Berg hinauf.

Zeitgleiche Beurkundung von Würzburger und Randersackerer

Weinlagen ab 1050

- Der Weinmotor Randersacker springt an, läuft und läuft ... Wein,

der hochoktanige Kraftstoff zur zügigen Dorfentwicklung

- Die Weinbergsarbeit, ein unaufhörlicher Kampf gegen Unkraut und

Schädlinge. Das Ende der Vielfalt im Lebensraum Weingarten

- Die Häufung der herrschaftlichen Erlasse im 14. Jhd. Randesacker

anno 1350 mit eigener Zehnt- und Leseordnung

- Der mittelalterliche Qualitätsweinbau, Rebsorten, Realteilung

und Kopferziehung

- Klöster saugen den Grundbesitz auf. Die Häcker verarmen.

Würzburger plündern den Randersackerer Edelhof

- Die Rebe als Baum der Erkenntnis? Der Tausendsassa Wein,

wichtigste Arzney des Mittelalters

- Der Bauernkrieg, der Augsburger Religionsfriede und die

Zweiteilung Randersackers

- Die Ära Julius Echter von Mespelbrunn. Wer nicht kommunizieren

kommt, muss gehen

- Franken mit 40.000 Hektar größtes deutsches Weinland. Erblühende

dörfliche Baukultur im 16. Jhd.

- Die 300-jährige Kaltzeit beginnt, mit dem Weinbau geht's bergab.

Der Wein ist stocksauer.

- Quellen und Literaturverzeichnis

Verlagsinformation |

|

|

Leo H. Hahn: Kriegsgefangene und

Fremdarbeiter in Würzburg. Bei Handwerk, Handel und Industrie,

bei städtischen Betrieben, der Universität, der Wehrmacht und

anderen Institutionen. Eigenverlag, Dezember 2005. ISBN:

3-00-017731-0. |

|

|

Aus dem Inhalt

Ohne Zwangsarbeiter lief in Würzburg nichts: Im Zweiten Weltkrieg

waren in Würzburg ständig zwischen 6.000 und 9.000 Kriegsgefangene

und Zwangsarbeiter beschäftigt. Nach jahrelanger Arbeit hat Leo H.

Hahn nun ein bemerkenswertes, reich bebildertes Buch über jene

Menschen vorgelegt, ohne die das Wirtschaftsleben in der Domstadt

zusammengebrochen wäre. Der Band mit 33 bisher unveröffentlichten

Fotos trägt den Titel "Kriegsgefangene und Fremdarbeiter in

Würzburg. Bei Handwerk, Handel und Industrie, bei städtischen

Betrieben, der Universität, der Wehrmacht und anderen

Institutionen."

Rezension

Ohne Zwangsarbeiter lief in Würzburg nichts (Main Post,

07.12.2005)

Zum Autor

Leo H. Hahn, 1933 geboren, erlebte das "Dritte Reich" als Kind

mit. Er war über 30 Jahre lang als technischer Angestellter bei

der MAIN-POST tätig. 1995 legte er "Streiflichter zur Geschichte

der Zellerau und der Stadt Würzburg" vor.

Verlagsinformation

Exemplare

des Buchs können für

15,90 Euro

direkt im

Buchladen Neuer Weg

bekauft oder bestellt werden.

Bestellung per E-Mail: buchladen@neuer-weg.com |

|

|

Kurt Schlier: Die ersten 21 Jahre meines

Lebens. Eigenverlag 2005 (2. Auflage). ISBN: 3-00-015845-6. |

|

|

Zum Buch

1945 war der Krieg zu Ende. Ich war gerade 21 Jahre alt und wurde

volljährig. Diese ersten Jahre meines Lebens wurden vorwiegend vom

Hitlerregime, vom Krieg und von meiner Soldatenzeit geprägt. Jetzt

standen wir vor einem Neuanfang. Keines meiner Kinder und

Enkelkinder kann sich eine Jugend in solch einer Zeit vorstellen.

Über meine Kriegserlebnisse habe ich mit meinen Kindern nie

gesprochen. Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht, um ihnen solche

Zeilen selbst in Gedanken zu ersparen.

Rezension

Leichen bergen unter den Trümmern (Main Post, 16.09.2005)

Verlagsinformation

Exemplare

des Buchs können für

9,90 Euro

direkt im

Buchladen Neuer Weg

bekauft oder bestellt werden.

Bestellung per E-Mail: buchladen@neuer-weg.com |

|

|

Stefan Keppler/Johann

Schrenk/Horst Brunner/Otto Wittmann: Goethes Franken.

Johann-Schrenk-Verlag 2005 (1. Auflage). ISBN: 3-924270-41-4. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Aus dem Inhalt

Johann Schrenk legt mit "Goethes Franken" den dritten Titel aus

der Buchreihe "Auf den Spuren der Dichter und Denker durch

Franken" vor. Mit dem 128 Seiten fassenden, reich bebilderten und

illustriertem Werk ist ein kompakter, preislich erschwinglicher

Reiseführer auf den Markt gekommen, dessen ausgewogene Mischung

wissenschaftlicher Aufsätze einerseits und ausführlicher

touristischer Informationen andererseits deutlich von der Masse

abhebt.

Wie schon in den zwei vorherigen Büchern der Reihe (sie wurden

jeweils in der Druckerei E. Riedel gefertigt) hat Dr. Schrenk auch

dieses Mal kompetente und anerkannte Wissenschaftler als Koautoren

gewonnen. Der Leser ist eingeladen, diesen Landstrich zu bereisen

und ihn sich zu eigen zu machen, wie der Dichter aus Weimar es

tat: "Goethes Franken" heißt es deshalb statt "Goethe in Franken".

Inhaltsverzeichnis

- Stefan Keppler: Goethes Franken – Topographie des Altdeutschen

- Johann Schrenk: Goethe in Nürnberg

- Johann Schrenk: Goethe im Fichtelgebirge

- Wolfgang Schirmer: Goethes Granitstudien in Franken und seine

Idee Granit

- Johann Schrenk: Goethes Reisen durch Franken

- Otto Wittmann: Goethe und der Frankenwein

- Johann Schrenk: Auf den Spuren Goethes durch Franken

Zu den Autoren

Reich bebildert und inspirierend sind die Kapitel, in denen der

Gunzenhäuser Buchhändler, Verleger und Historiker Dr. Johann

Schrenk auf Goethes Spuren quer durch Franken, ins Fichtelgebirge,

und nach Nürnberg reist, um Häuser, Museen und Naturdenkmäler, die

an den vielseitig interessierten Genius erinnern, vorzustellen.

Dr. Stefan Keppler, gebürtiger Franke, ist Assistent am Institut

für Deutsche und Niederländische Philologie der Freien Universität

Berlin. 2004 promovierte er an der Universität Würzburg über

Goethes Erzählwerk. Von ihm stammt das erste Kapitel über die

"Topographie des Altdeutschen".

Professor Dr. Wolfgang Schirmer, bis 2005 an der

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf als Geologe tätig,

vergleicht anhand einer ausführlichen Grafik die Vorstellung

Goethes von der Entstehung des Fichtelgebirgsgranits, die er in

vielen Exkursionen vor Ort gewonnen hatte, mit den

wissenschaftlichen Erkenntnissen aus heutiger Zeit.

Der Gunzenhäuser Dr. Otto Wittmann, von 1989 bis 1993 Präsident

des Bayerischen Geologischen Landesamtes München, setzt sich in

seinem Aufsatz mit Goethe und dem Frankenwein auseinander.

Verlagsinformation/"Altmühl-Bote" vom 10.12.2005 |

|

|

Rainer Leng (Hrsg.): Geschichte der

Stadt Heidingsfeld.

Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Mit 100 SW- u. 32 Farbtafeln.

Schnell & Steiner-Verlag 2005. ISBN: 3-7954-1629-9. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Erstmals wird die reiche Geschichte der Stadt Heidingsfeld

anschaulich in einem umfassend illustrierten Band dargeboten. Von

den ältesten Siedlungsspuren bis zum nicht immer spannungsfreien

Verhältnis zur nahen Bischofsstadt Würzburg in der Neuzeit reicht

der Bogen dieser fundierten Stadtgeschichte.

Mit der ersten urkundlichen Erwähnung in einer althochdeutschen

Markbeschreibung von 779 ist Heidingsfeld nur wenige Jahre jünger

als das nahe gelegene Würzburg. Zug um Zug wurde die städtische

Autonomie im Laufe des Mittelalters ausgebaut. Die Grafen von

Rothenburg und Hohenlohe sowie die staufischen Könige und Kaiser

versuchten die Stadt als Herrschaftssitz zu nutzen. So entstand

eine enge Verbindung zur Reichsgeschichte. Zuletzt verlieh der

böhmische König Wenzel 1367 ein Privileg, das Heidingsfeld auf den

besten Weg zur freien Reichsstadt brachte.

Die Bischöfe von Würzburg waren dagegen über zwei Jahrhunderte

bestrebt, die Gemeinde auf dem Weg der Pfandschaft in das

Territorium des Hochstifts zu integrieren. Dies gelang erst in der

frühen Neuzeit. Doch auch dann konnte die Stadt immer wieder

eigene Wege gehen. Ein Rathaus, das Stadtwappen mit Reichadler und

böhmischem Löwen und ein noch heute fast vollständiger Mauerring

künden vom Bewusstsein der Heidingsfelder Bürger für die

Sonderstellung ihrer Stadt selbst unter bischöflicher Herrschaft.

Erst 1930 erlosch die Selbständigkeit mit der Eingliederung nach

Würzburg. Dem historischen Wandel von Herrschaft, Politik und

Verwaltung ist ein umfangreicher Teil der Publikation gewidmet.

Zahlreiche Historiker, Volkskundler und Kunsthistoriker widmen

sich in weiteren Abschnitten den Themen - Heidingsfeld in Kriegs-

und Nachkriegszeit - Handel und Verkehr - Die

Religionsgemeinschaften: Katholiken, Protestanten und die Jüdische

Gemeinde - Schulwesen - Architektur in Sakral- und Profanbauten -

Kunstgeschichte und Künstlergeschichte - Brauchtum und

Wallfahrtswesen. Initiator der Veröffentlichung ist die

Bürgervereinigung Heidingsfeld.

Verlagsinformation |

|

|

Barbara Schock-Werner: Die

Bauten im Fürstbistum Würzburg unter Julius Echter von Mespelbrunn

(1573-1617).

Struktur, Organisation, Finanzierung und künstlerische Bewertung.

Habilitations-Schriften. Mit 96 Farb- und 118 SW-Abbildungen.

Schnell & Steiner-Verlag 2005. ISBN: 3-7954-1623-X. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Das Buch enthält die erste umfassende Darstellung der zahlreichen

Sakral- und Profanbauten, die auf Initiative des Würzburger

Fürstbischofs Julius Echter von Mespelbrunn (1573-1617)

entstanden. Ein besonderes Interesse gilt seinem persönlichen

Engagement in allen Bauangelegenheiten. Nicht nur der Umfang

seines Schaffens, auch die bisher weithin unterschätzte Qualität

der Bauten wird unter Berücksichtigung von Zeitquellen erschlossen

und in einem umfangreichen Katalogteil dokumentiert.

In diesem Buch wird die Bautätigkeit Julius Echters erstmals

detailliert geschildert und die sehr persönliche Prägung durch den

Fürstbischof und seine direkte Beteiligung herausgearbeitet. Die

Systematik der Bauorganisation, der Charakter der einzelnen

Bauaufgaben – einfache wie anspruchsvolle Kirchenbauten,

Rathäuser, Pfarrhäuser, Amtshäuser, Schlösser – und deren

Finanzierung sind ausführlich dargestellt.

Soweit heute noch möglich, rekonstruiert die Autorin auch

Ausmalung und Ausstattung. Zahlreiche Quellenzitate

vergegenwärtigen den historischen Kontext und die Intentionen des

Bauherrn. In dem umfangreichen Katalogteil werden alle noch

existierenden Bauten in Text und Bild vorgestellt. Darunter sind

so berühmte Bauten wie die Universitätskirche in Würzburg, aber

auch bislang weitgehend unbekannte Kleinode wie Altbessingen oder

Dipbach.

Die Kunsttopographie Unterfranken erfährt durch dieses Werk eine

wertvolle Ergänzung und bietet zugleich überregional bedeutsamen

Einblick in die Baugeschichte um 1600. Fürstbischof Julius Echter

von Mespelbrunn ist eine der herausragendsten Persönlichkeiten in

der Geschichte Unterfrankens. Seine Bedeutung für die

Gegenreformation, für das Sozial- und Rechtswesen und die

wirtschaftliche Erneuerung Unterfrankens aber auch die durch ihn

forcierte Bautätigkeit standen wiederholt im Mittelpunkt

wissenschaftlicher Untersuchungen.

Zum Autor

Mit dem vorliegenden Band habilitierte sich Barbara Schock-Werner

an der Universität Würzburg. Seit 1999 ist die Autorin

Dombaumeisterin in Köln.

Verlagsinformation |

|

|

Konrad Beischl: Dr. med. Eduard

Wirths und seine Tätigkeit als SS-Standortarzt im KL Auschwitz.

Königshausen & Neumann-Verlag 2005. ISBN: 3-8260-3010-9. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Die vorliegende Arbeit beschreibt die Entwicklung des

Medizinstudenten und jungen Mediziners Eduard Wirths (1919-1945)

zu einer der Schlüsselfiguren des Vernichtungsapparates im KL

Auschwitz. Wirths wurde 1919 als Sohn eines mittelständischen

Unternehmers in Geroldshausen, nahe Würzburg, geboren. Noch

während des Studiums trat er in die NSDAP, die SA und später die

SS ein. Beim Fronteinsatz in Norwegen und der Sowjetunion zog er

sich ein Herzleiden zu. Dies führte zu seiner Versetzung zur

"Inspektion K.L." – zum Einsatz in den Konzentrationslagern. Hier

machte Wirths innerhalb kürzester Zeit eine steile Karriere und

wurde – mittlerweile SS-Obersturmführer – Standortarzt des

riesigen Lagerkomplexes Auschwitz. Er war der verantwortliche

Organisator der Selektionen der jüdischen Häftlinge an der "Rampe"

von Auschwitz-Birkenau. Über alle medizinischen Experimente, die

an Häftlingen durchgeführt wurden, war er informiert und

initiierte selbst eigene Versuchsreihen. Sein Häftlingsschreiber

Hermann Langbein, österreichischer Kommunist und aktiv im

Lagerwiderstand, gewann allmählich Einfluss auf Wirths und konnte

dies geschickt für die Widerstandsbewegung ausnutzen. Wirths, der

von Langbeins Verbindung zum Widerstand wusste, ließ Langbein

gewähren, blieb jedoch selbst bis zuletzt loyal gegenüber dem

nationalsozialistischen Deutschland. Insgesamt ergibt sich ein

zwar widersprüchliches Bild, aber doch das Bild eines Mannes, der

dem faschistischen System nichts entgegen zu setzen hatte.

Zum Autor

Konrad Beischl, geboren 1969, ließ sich zunächst zum Gärtner

ausbilden. Anschließend studierte er Humanmedizin in Regensburg.

Derzeit ist er als Assistenzarzt an der Schlossklinik Rottenburg

a.d.L. tätig.

Verlagsinformation |

|

|

Bruno Erhard: Die Nacht, als

Würzburg unterging – 16. März 1945.

Deutsche Städte im Bombenkrieg. Wartberg-Verlag 2005. ISBN:

3-8313-1482-9. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Das Grab am Main – das war Würzburg nach dem verheerenden

Bombenangriff am 16. März 1945. Innerhalb von nur zwanzig Minuten

legten alliierte Bomber große Teile des Stadtgebiets in Schutt und

Asche. Tausende Menschen kamen ums Leben, Häuser und Straßen

wurden zerstört, jahrhundertealte Kunstschätze gingen

unwiederbringlich verloren. Beeindruckende Bilder dokumentieren

den Untergang des fränkischen Kleinods, viele

Bild-Gegenüberstellungen erlauben den direkten Vergleich,

informative Texte berichten vom Kriegsverlauf, auch Zeitzeugen

kommen zu Wort. So wird der Band in Wort und Bild zu einem

bewegenden Dokument der Zeitgeschichte.

Verlagsinformation |

|

|

Heinrich Weppert: Würzburg aus Trümmern entstanden. 1945-1953.

Bildkatalog 11. Herausgegeben von den Freunden der

Geschichtswerkstatt Würzburg. Copier-Center Haase 2005 (Druck, 1.

Auflage). |

|

|

Der vorliegende Bildkatalog, der elfte seiner Art und zugleich der

erste, dessen Gegenstand die unmittelbare Nachkriegszeit in

Würzburg ist, zeigt eindrucksvoll, wie sich das Leben in der

zerstörten Stadt dank des Lebenswillens ihrer Einwohner allmählich

wieder normalisierte.

Verantwortlich für die Erstellung sind Heinrich Weppert und die

Freunde der Geschichtswerkstatt Würzburg.

Verlagsinformation

Exemplare sind im

Buchladen Neuer Weg

erhältlich.

Bestellung per E-Mail: buchladen@neuer-weg.com |

|

|

Heinrich Weppert: 16. März 1945 – 16. März 2005. Ein Bericht über

den Untergang des alten Würzburg.

Alt-Würzburg, 8. Jg, 1. Halbjahr 2005. Geschichte in bekannten und

unbekannten Bildern aus dem Freundeskreis Geschichtswerkstatt

Würzburg. Copier-Center Haase 2005 (Druck, 1. Auflage). |

|

|

60 Jahre sind

vergangen seit jener furchtbaren Katastrophe, die das alte

Würzburg auslöschte. Eine neue Generation ist herangewachsen, die

nur noch vage Vorstellungen von jenen Vorgängen besitzt. In dem

wiederaufgebauten Würzburg sind neben den alten auch viele neue

Bürger ansässig geworden. Sie wollen ebenfalls erfahren, wie

Würzburg in den Jahren 1942 bis 1945 in Schutt und Asche versank.

Der vorliegende Bericht stütz sich auf authentisches Material, das

von Dr. Max Domarus in unzähligen Einzeluntersuchungen und

persönlichen Befragungen zusammengetragen wurde. Der Bericht soll

ein Denkzeichen für den unermüdlichen Einsatz von Domarus sein,

der sich dem Leitwort "Veritas", die Wahrheit, verpflichtet

fühlte. Darüber hinaus haben Würzburger viele Bilder beigesteuert.

Verlagsinformation

Exemplare sind im

Buchladen Neuer Weg

erhältlich.

Bestellung per E-Mail: buchladen@neuer-weg.com |

|

|

Christoph Daxelmüller/Roland

Flade: Ruth hat auf einer schwarzen Flöte gespielt.

Geschichte, Alltag und Kultur der Juden in Würzburg. Herausgegeben

von Klaus M. Höynck. Echter-Verlag 2005. ISBN: 3-429-02666-0. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Die 1300-jährige Geschichte Würzburgs ist auch geprägt durch eine

lange, wechselvolle Beziehung der Stadt zu den in ihr beheimateten

Juden. Beispielhaft für andere deutsche Städte zeichnen die beiden

Autoren ein lebendiges Bild von Geschichte und Alltag der

Würzburger Juden. Nicht nur im Hinblick auf die in den letzten

Jahren stark anwachsende jüdische Gemeinde Würzburgs wird somit

ein wichtiger Teil der Vergangenheit wieder bewusst gemacht. Die

Texte werden ergänzt durch teilweise unveröffentlichte Bilder zum

jüdischen Alltagsleben.

Zu den Autoren

Christoph Daxelmüller ist Inhaber des Lehrstuhls für Volkskunde an

der Universität Würzburg

Roland Flade, geboren 1951, ist Redakteur bei der Würzburger

Tageszeitung MAIN-POST. Er hat sich in zahlreichen

wissenschaftlichen Veröffentlichungen mit der Geschichte der Juden

in Unterfranken befasst.

Herausgeber Klaus M. Höynck ist freier Autor und Träger des

Publizistikpreises des Verbandes Bayerischer Bezirke.

Verlagsinformation |

|

|

Klaus M. Höynck/Eberhard

Schellenberger: 16. März 1945.

Erinnerungen an Würzburgs Schicksalstag und das Ende des Krieges.

Mit Audio-CD "Der Bayerische Rundfunk im Gespräch mit Zeitzeugen".

2005.

ISBN: 3-429-02693-8. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Der 16. März 1945 hat sich für die Stadt Würzburg tief in die

Erinnerung eingegraben. An diesem Tag fielen den Bomben der

britischen Royal Airforce nahezu 90 Prozent der Gebäude zum Opfer,

wertvolle Kunstdenkmäler wurden zerstört, 5.000 Menschen starben.

Die Vorgeschichte und der Ablauf dieses historischen Ereignisses

wurden in zahlreichen Veröffentlichungen dargestellt. In diesem

Band stehen jedoch nicht die Ereignisse, sondern die Erlebnisse

der betroffenen Menschen im Mittelpunkt. Augenzeugen berichten,

wie sie den verheerenden Angriff und die Wochen danach erlebten.

In Verbindung mit der CD mit historischen Tondokumenten aus dem

Archiv des Bayerischen Rundfunks entsteht so ein lebendiges und

beeindruckendes Bild der letzten Kriegstage und des Beginns der

Nachkriegzeit in Würzburg.

Zu den Herausgebern

Klaus M. Höynck ist freier Autor und Träger des Publizistikpreises

des Verbandes Bayerischer Bezirke.

Eberhard Schellenberger ist Leiter der Hörfunkredaktion beim

Bayerischen Rundfunk, Studio Mainfranken und ebenfalls Träger des

Publizistikpreises Bayerischer Bezirke.

Verlagsinformation |

|

|

Klaus Gasseleder: Zwei

Gesichter.

Aus der Chronik einer jüdischen Familie, eines fränkischen Dorfes

und eines Weltbades in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Vetter-Verlag, Geldersheim 2005. ISBN: 3-9807244-6-8. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Schön wie je liegt das Städtchen – im Stil der Propaganda

ausgedrückt: ein köstlicher Juwel, zusammengesetzt aus den bunten

Edelsteinen seiner grünen Gärten, seiner herrlichen Blumenanlage

und seiner heiteren Häuser, am goldgrünen Band der Saale (die das

tatsächlich einmal war, aber jetzt – die Gründe kenne ich nicht –

fast stehend sumpfig und recht dürftig aussieht) zärtlich umfasst

von dem saftigen Grün seine Wiesen und dem dunkleren seiner

dahinter aufsteigenden Wälder.

Trotz allem, ich muss gestehen, dass auch ich immer es so gesehen

hatte. Und dass mir eine Sehnsucht geblieben war. Denn Kissingen

und meine Jugend gehören zusammen, so wie Steinach und meine

Kindheit. Eine Jugend, die ich für herrlich gehalten hatte. Diese

Herrlichkeit aber war von den späteren Ereignissen her fragwürdig

geworden. Alle Schönheit ihrer Erlebnisse hatte als Basis gehabt

den nie in Frage gezogenen Glauben an die Unwandelbarkeit

menschlicher Ordnungen – den Glauben, dass der Mensch gut sei. Die

schlechten waren nur Ausnahmen, und auch sie würden allmählich

besser werden!

Nun hatte es sich herausgestellt, dass dieser Glaube die

leichtfertige Sicherheit der Jahrhundertwende war, möglich

geworden durch eine ungewöhnlich lange Friedenszeit, die durch die

beiden Weltkriege – und ganz erbarmungslos durch das Grauen des

"Dritten Reiches" – für alle Zeiten von Grund auf zerstört ist.

Übrig geblieben ist das Bild des Menschen in seiner

Jämmerlichkeit, seiner Gefährdetheit von innen heraus, wenn äußere

Ordnungspfeiler zusammengebrochen sind. Kissingen hat uns

verraten. Die Menschen hatten andere Gesichter bekommen, eiserne

statt der freundlichen, Und beide scheinen wahre Gesichter gewesen

zu sein, jedes zu seiner Zeit.

Klappentext |

|

|

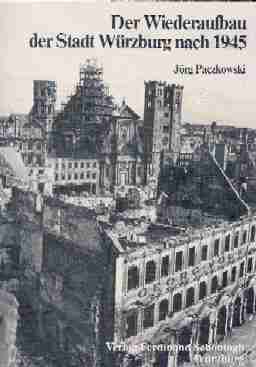

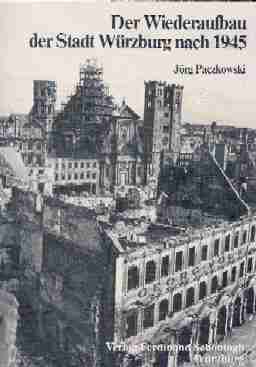

Jörg Paczkowski: Der

Wiederaufbau der Stadt Würzburg nach 1945.

Ferdinand-Schöningh-Verlag, Würzburg 1995 (Unveränderter Nachdruck

der Ausgabe von 1982). ISBN: 3-87717-803-0. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Die 1982 bei den Freunden Mainfränkischer Kunst und Geschichte als

30. Band der Mainfränkischen Studien erschienene Dissertation über

den Wiederaufbau der Stadt Würzburg nach 1945 war nach wenigen

Jahren vollständig vergriffen. Da sich grundsätzlich an den damals

vertretenen Thesen – wie es auch die Besprechungen gezeigt haben –

kaum etwas geändert hat, erschien es – trotz einiger technischer

Mängel – gerechtfertigt, diese Arbeit unverändert nachzudrucken.

Eine Überarbeitung war aus Zeitgründen nicht möglich und hätte

kaum wesentlich andere Ergebnisse gebracht. Hier sei nur auf eine

Anregung Heiner Reitbergers verwiesen, der in einem persönlichen

Brief vom 14. Dezember 1982 feststellte, dass aus dieser Arbeit

"eine Serie von Studien verschiedener Richtung zu entwickeln" sei.

Ebenso stellt Richard Strobel fest, dass mit dieser Arbeit "für

eine wichtige Würzburger Stadtgeschichtsperiode nun Materialien

vorliegen, die es für Stuttgart und Heilbronn, Ulm und Reutlinen

noch nicht gibt." (Besprechung in der Zeitschrift für

Württembergische Landesgeschichte, 45. Jahrgang, 1986, S. 451f.)

Allerdings soll an dieser Stelle auf einen Aspekt hingewiesen

werden, der sich bei der Erstellung der Arbeit andeutete,

inhaltlich jedoch nur bedingt Berücksichtigung finden konnte und

sich heute bestätigt hat: gleichsam die dritte Zerstörung

Würzburgs. D.h. Leistungen des Wiederaufbaus werden ignoriert,

beseitigt oder übersehen, ganz zu schweigen davon, dass immer noch

in Würzburg historische Substanz geopfert wird.

Auszug aus den Anmerkungen zur Neuauflage |

|

|

Hans Oppelt: Würzburger Chronik vom

denkwürdigen Jahre 1945.

Mit Geleitworten von Würzburgs Oberbürgermeister Dr. h.c. Hans

Löffler, dem Würzburger Bischof Matthias Ehrenfried und

Unterfrankens Regierungspräsident Dr. Adolf Körner.

Ferdinand-Schöningh-Verlag, Würzburg 1995 (Unveränderter Nachdruck

der Ausgabe von 1947). ISBN: 3-87717-801-4. |

|

mehr Infos

bestellen

|

"Zu den schönsten, aufschlussreichsten Überlieferungen Würzburgs

zählt die Chronik, der wir das Wissen um die einzigartige, mehr

als tausendjährige Vergangenheit der alten Kiliansstadt verdanken.

Zeiten glückhaften Friedens, Jahre des Krieges und der Not,

Begebenheiten örtlicher Bedeutung und Ereignisse historischen

Ausmaßes: sie verbinden sich in diesem Geschichtswerk zu einer

bunten Folge im Wechsel der Jahrhunderte. Allein – vergeblich

suchen wir in all den vielen Aufzeichnungen auch nur ein einziges

Ereignis, das mit dem Erleben des Schicksalsjahrs

neunzehnhundertfünfundvierzig zu vergleichen wäre. Ja, welch ein

schmerzliches Jubiläum, dass rund 400 Jahre nach der erstmaligen

Niederschrift der Würzburger Chronik durch Magister Lorenz Fries

(um 1546) nun der Untergang der Stadt zu schildern ist!

Die möglichst inhaltsreiche wie anschauliche Gestaltung gerade

dieser Annalen freilich war eine äußerst umfangreiche Aufgabe,

doch glaubte ich sie am besten dann zu lösen, wenn ich über den

Rahen eigener Unterlagen und Erinnerungen hinaus auch die

Mitarbeit anderer erbat, deren persönliches Erleben oder

beruflicher Einsatz im Notjahr 1945 für die vorliegende Chronik

besonders aufschlussreich erschien. So entstand schließlich eine

Zeitgeschichte, die zumeist noch während es Katastrophenjahrs

geschrieben wurde und im wesentlichen bereits am ersten Gedenktag

des Schwarzen 16. März beendet war. Dass erst jetzt die

Veröffentlichung erfolgt, bedingte eine Reihe mannigfältiger

Schwierigkeiten, die bis zu ihrer Überwindung allerdings

verschiedene textlichen Ergänzungen gestattete.

Zeit und Umstände indessen bestimmten auch den Rahmen dieser

Arbeit, so dass es sich beispielsweise trotz weitverzweigter

Forschungen, zahlreicher Aussagen, berichte, Besprechungen und

Korrespondenzen nicht immer ermöglichen ließ, eine Begebenheit aus

ihrer eigentlichen Ursache oder bis in ihre letzte Folge

aufzuzeigen. Im wesentlichen und allgemeinen aber hoffe ich nun

doch ein klares Bild - sei es von der furchtbaren Zerstörung, dem

beginnenden Wiederaufbau oder sonst einem bedeutsamen Ereignis des

einzigartigen Jahres 1945 – der Nachwelt vermitteln zu können.

Dass ich mich hierbei um weitgehendste Objektivität der

Darstellung bemühte, schien mir oberstes Gesetz einer

voraussetzungslosen Forschung, "die nicht das findet" – wie

Theodor Mommsen einmal sagte – "was sie nach

Zweckerwägungen und

Rücksichtnahmen finden soll und finden möchte, was anderen

außerhalb der Wissenschaft liegenden praktischen Zielen dient,

sondern was logisch und historisch dem gewissenhaften Forscher als

das Richtige erscheint, in ein Wort zusammengefasst: Die

Wahrhaftigkeit. [...]

Neubrunn bei Würzburg, Sommer 1947 – Dr. Hans Oppelt"

Auszug aus dem Vorwort |

|

|

Katharina Bosl von Papp:

Würzburger in der Fremde – Fremdsein in Würzburg.

Echter-Verlag 2004. ISBN: 3-429-02628-8. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Die Identität einer Stadt wird bestimmt durch die Menschen, die in

ihr leben. So haben die Auswanderung aus Würzburg und die

Zuwanderung in die Mainfrankenmetropole deren wirtschaftliches und

kulturelles Leben bis in die Gegenwart geprägt. Das Buch widmet

sich diesen Migrationsbewegungen und ist so ein fundiertes und

zugleich aktuelles Lesebuch, das ein ungewöhnliches Stück

Stadtgeschichte nahe bringt und gleichzeitig die Vielfältigkeit

internationalen und interkulturellen Lebens heute aufzeigt. Der

Bogen spannt sich von Philipp von Hutten (1511 1546) über die

mainfränkische Auswanderung nach Russland und Ungarn im 18.

Jahrhundert hin zu der aktuellen Situation von Flüchtlingen im

Würzburg des 21. Jahrhunderts.

Verlagsinformation |

|

|

Jeanne E. Rehnig:

Schäfereigeschichte(n): Einblicke in die Geschichte der

Schafhaltung in Unterfranken. Bezirk Unterfranken 2004. ISBN:

3-9809330-1-6. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Wer einmal längere Zeit mit einem Schäfer verbracht hat, stellt

fest, dass in jedem von ihnen eine ganze Welt von Bildern, Wissen

und Geschicklichkeiten steckt. Allein die Beobachtung der Tiere

und der Natur und die Notwendigkeit, sich stets selbst helfen zu

können, füllen einen solchen Menschen an mit Erfahrungen und

Erkenntnissen, die ganze Bibliotheken bestücken könnten. Seit

Jahrhunderten werden Wissen, Kniffe und Fachausdrücke von einer

Generation an die nächste übergeben.

Wie Schäfer in früheren Jahrhunderten gelebt und gearbeitet haben,

ist ein bisher wenig erforschtes Kapitel der unterfränkischen

Agrargeschichte gewesen. Die Ausstellung "Schäfereigeschichte(n)"

gibt als erste umfassende Arbeit zu diesem Thema Einblicke in die

historische Schäferkultur eines Naturraums, der Unterfranken heißt

und der auch schon vor Jahrhunderten zu den schafreichen

landstrichen in Deutschland zählte. Die Hinwendung zu diesem Thema

durch die Bezirksheimatpflege sichert damit wertvolles Material.

Zu den Autorinnen

Dr. Jeanne E. Rehnig M.A. (Berlin), geboren in Würzburg,

aufgewachsen in Kitzingen, studierte Volkskunde, Kunstgeschichte

und Germanistik in Würzburg. Ausbildung zur

Multimedia-Projektmanagerin, Promotion zur Dr. phil. Langjährige

Mitarbeiterin der Redaktion Kultur der Main-Post, Würzburg.

Freiberuflich tätig in den Bereichen Text, Konzeption und

Gestaltung von Ausstellungen. Projekte für öffentliche Träger,

private Auftraggeber und große Projektgesellschaften.

Vorträge und Veröffentlichungen zur Industrie-, Regional- und

Fotografiegeschichte sowie zur Bildenden Kunst. Gastvorträge an

der FHTW Berlin, Fachbereich Museologie.

Verlagsinformation |

|

|

Ulrich Wagner (Hrsg.): Geschichte der Stadt Würzburg. Drei Bände.

Theiss-Verlag 2001/2004/2007.

ISBN: 3-8062-1465-4 (1. Band) / 3-8062-1477-8 (2. Band) /

3-8062-1478-6 (3. Band). |

|

Band 1: 704 bis 1525

Band 2: 1525 bis 1814

Band 3: 1814 bis 2004

mehr Infos

bestellen

|

704 bis 2004 –

1300 Jahre Stadt Würzburg

Das Stadtjubiläum ist der passende Anlass für die neue, umfassende

Stadtgeschichte, die fesselnden Lesestoff bietet und zugleich

hohen wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht wird. Das Spektrum der

Themen umfasst die politische Geschichte ebenso wie die Sozial-,

Kirchen- und Kulturgeschichte. Die Bände schildern die einzelnen

Bereiche städtischen Lebens in ihren wechselseitigen

Zusammenhängen und stellen so die prägenden Kräfte der

Stadthistorie auf besonders anschauliche Weise dar. Dabei wurde

großer Wert auf leichte Lesbarkeit für ein breites, historisch

interessiertes Publikum gelegt. Zahlreiches

Bildmaterial, Karten, Grafiken und Tabellen erläutern die

Darstellung.

Band I

(vergriffen)

Von den Anfängen bis zum Ausbruch des Bauernkriegs.

Herausgegeben im Auftrag der Stadt Würzburg von Ulrich

Wagner.

Theiss-Verlag 2001. ISBN 3-8062-1465-4.

66,00 Euro (Einzelpreis).

Von den ersten Siedlungsspuren bis zum Beginn der Neuzeit:

Der erste Band behandelt die Geschichte des Herzogs- und

Bischofssitzes bis zum Ausbruch des Bauernkriegs – auf der Basis

des heutigen Wissensstandes, ergänzt durch neue, aus den Quellen

erarbeitete Forschungsergebnisse. Der Bogen spannt sich von der

Stadt des Königs als Ort des Burggrafen bis zu den Aufständen der

Bürgerschaft gegen die Macht ihrer Fürsten.

Band II

Vom Bauernkrieg 1525 bis zum Übergang an Bayern 1814.

Herausgegeben im Auftrag der Stadt Würzburg von Ulrich Wagner.

Theiss-Verlag 2004. ISBN 3-8062-1477-8.

66,00 Euro (Einzelpreis).

Band 2 umfasst den Zeitraum zwischen 1525 und 1814.

Die Themen sind u.a.: Das Hochwasser

von 1784, Der Dreißigjährige Krieg (1618-1648), Fürstlicher

Absolutismus und barocke Stadt (1648-1795), Stadt und Kirche,

Sozialgeschichte, Hexenprozesse, Architektur und bildende Kunst.

Band III

Die bayerische Zeit von 1814 bis zur Gegenwart.

Herausgegeben im Auftrag der Stadt Würzburg von Ulrich Wagner.

Theiss-Verlag, voraussichtlich 2006. ISBN 3-8062-1478-6.

66,00 Euro (Einzelpreis).

Band 3 umfasst den Zeitraum zwischen 1814 und 2000.

Die Themen sind u.a.: Kaiserreich,

1. Weltkrieg, Revolution, Weimarer Republik, 3. Reich und 2.

Weltkrieg, Wiederaufbau, Die moderne Großstadt, Umweltgeschichte,

Stadt- und Siedlungsentwicklung, Wirtschaftsgeschichte -

Industrialisierung, Würzburg als Garnisonsstadt, Theater, Musik,

Geselligkeit, Sport.

Verlagsinformation

Bestellen Sie telefonisch

oder per Mail:

Tel. 0931/35591-0,

fachbuch@neuer-weg.com |

|

|

Umweltreferat & Stadtarchiv Würzburg (Hrsg.): Der Würzburger

Ringpark. Kulturdenkmal und Naherholungsgebiet.

Schöningh-Verlag Würzburg 1996. ISBN: 3-87717-778-6.

Sonderpreis: Jetzt nur 4,80 Euro. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Der Würzburger Ringpark feierte 1996 seinen 100. Geburtstag. Im

Jahr 1896 war die Umgestaltung der Glacisanlagen zu einem der

schönsten Parks Deutschlands größtenteils abgeschlossen. Dies ist

Anlass zu Erinnerung und Rückblick.

Dank der Initiative des städtischen Umweltreferats und des

Stadtarchivs können wir diese Publikation zum Entstehen und zur

Geschichte des städtischen Ringparks der Öffentlichkeit vorlegen.

Es wird deutlich, dass Gärten und Parks nicht naturgegeben sind,

sondern in einer vom Menschen geformten Kulturlandschaft erst

geschaffen und insbesondere auch erhalten werden müssen. Die

Geschichte des Parks kann daher nicht nur Rückblick auf dessen

Entstehen und werden sein, vielmehr zielt sie darauf, die

gegenseitige Abhängigkeit von Natur und Stadtkultur bewusst zu

machen und die Verpflichtung zu unterstreichen, den Ringpark auch

zukünftig in seinem Bestand zu sichern. Mit dem vorausblickenden

Bürgermeister Dr. Georg Zürn, dem hochbegabten Stadtgärtner Jens

Person Lindahl sowie seinem vorzüglichen Nachfolger Engelbert

Sturm werden die Urheber dieses Parks sichtbar. Erinnert wird in

diesem Heft aber auch an die Bürger der Stadt, die zusammen mit

dem Verschönerungsverein und anderen Institutionen stets ihre

schützende Hand über den Park hielten und zu dessen

Weiterentwicklung beitrugen. So präsentiert sich der Ringpark

heute als ein gut erhaltener Bestandteil des alten Würzburgs, der

trotz mannigfacher Veränderungen seinen ursprünglichen Charakter

bewahrt hat und nach wie vor zu den großzügigen Anlagen des

bürgerlichen Zeitalters europäischer Gartenkultur zählt.

Zum Gelingen dieser Publikation haben viele beigetragen. Besonders

zu danken ist dem städtischen Umweltreferenten, Herrn Dr. Matthias

Thoma, dem städtischen Gartenamt mit Herrn Alfred Büstgens und

Herrn Dieter Müller, sowie Herrn Dr. Ulrich Wagner und Frau

Sybille Grübel vom Stadtarchiv Würzburg. Herr Adolf Wolz hat das

Heft dankenswerterweise in sein Publikationsprogramm aufgenommen.

Mitgewirkt haben bei der Gestaltung Herr Ernst Weckert und Herr

Andreas Bestle vom Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Statistik. Zu

danken ist vor allem Herrn Ulrich Heid, der die Texte erarbeitet,

sowie Herrn Raftopoulo vom Naturwissenschaftlichen Verein, der die

besonders markanten Bäume des Parks beschrieben hat.

Dem Heft wünsche ich eine weite Verbreitung in der Öffentlichkeit

und hoffe, dass es viele Bürger und Gäste der Stadt zu einem

Rundgang durch den Park veranlasst und ihnen dessen Schönheit und

kulturgeschichtliche Bedeutung näher bringt.

Vorwort von Jürgen Weber,

Oberbürgermeister der Stadt Würzburg (1990-2002) |

|

|

Karlheinz Müller: Die

Würzburger Judengemeinde im Mittelalter. Von den Anfängen um

1100 bis zum Tod Julius Echters (1617). Herausgegeben von den

Freunden Mainfränkischer Kunst und Geschichte e.V. Würzburg.

HartDruck Volkach 2004. ISBN: 3-9800538-0-6. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Dieses Buch bemüht sich, das Wissen über die "Würzburger

Judengemeinde im Mittelalter" auf den neusten Stand zu bringen.

Verwiesen sei dabei auf einige Besonderheiten in der Zielsetzung,

welche die Darstellung maßgebend bestimmen.

1. Es wird – mehr als das bislang der Fall war – darauf geachtet,

das Ergehen und das Handeln der mittelalterlichen Judengemeinde in

Würzburg als Bestandteil und Faktor eines weit umfassenderen

Geschehens zu begreifen. Es werden also nicht nur alle verfügbaren

jüdischen (hebräischen) Quellen neu gesichtet, neu übersetzt und

in einem nicht unerheblichen Ausmaß neu zugeordnet. Sondern es

geht auch darum, sorgfältiger als bisher die jeweils zeitgleichen

Bewegungen des Bistums, der Großkirche, der Stadt und des Reiches

zu beobachten, die stets in einem näheren oder entfernteren

Zusammenhang mit der Geschichte der Juden stehen.

2. Die Gemeinde der Würzburger Juden war wie alle Gemeinden der

Juden im Mittelalter eine "traditionelle Gesellschaft". Das meint:

sie war eine Gesellschaft, die auf eigenen Traditionen ruhte. Das

ließ es geraten erschienen, die "Halacha" – das geltende jüdische

"Gesetz" – ständig im Auge zu behalten, um auch von dort aus die

Reaktionen der Juden Würzburgs auf die Herausforderungen durch die

unterschiedlichen christlichen Machthaber zu verstehen.

3. Neu ist auch die Einbeziehung der 1508 Grabsteine und

Grabsteinfragmente, die 1987 aus dem Abriss eines Gebäudes im

Würzburger Stadtteil "Pleich" geborgen werden konnten. Es ist die

größte Hinterlassenschaft aus einem mittelalterlichen

Judenfriedhof weltweit.

4. Erstmals wird im Folgenden die Geschichte der "Würzburger

Judengemeinde im Mittelalter" mit allen erreichbaren

Einzelheiten bis zum Tod des Fürstbischofs Julius Echter

durchgeschrieben. Die ungewöhnliche Dehnung des ausgehenden

"Mittelalters" bis zum Jahr 1617 empfiehlt sich indessen, sobald

man berücksichtigt, dass Julius Echter das letzte Stück jüdischen

Mittelalters in der Stadt Würzburg liquidierte, indem er zwischen

1576 und 1578 gegen die Proteste der Juden und die Einsprüche des

Kaisers sein "Julius-Spital" über dem Friedhof errichten ließ, auf

dem seit 1147 die im Bistum Würzburg lebenden Juden ihre Toten

begruben. Erst damit endet die Geschichte der "Würzburger

Judengemeinde im Mittelalter" wirklich.

Auszug aus dem Vorwort

Zum Herausgeber

Spätestens seit dem Jahr 1100 spielen Juden in Würzburg eine

erhebliche Rolle. Die "Freunde Mainfränkischer Kunst und

Geschichte e.V." sind sich dessen immer bewusst gewesen. Sie haben

hier stets eine besondere Verantwortung verspürt: auf ganz

verschiedenen Ebenen ermutigten oder förderten sie einschlägige

Bemühungen um die Geschichte der Juden in Unterfranken und

wiederholt brachten sie monographische Studien zu diesem Thema auf

den Weg. Deshalb sagten sie auch gerne zu, als man ihnen die

verlegerische Betreuung und die Herausgabe der Arbeit von

Karlheinz Müller über "Die Würzburger Judengemeinde im Mittelalter

antrug.

Zum Autor

Prof. Dr. Karlheinz Müller lehrt Katholische Theologie am Institut

für Biblische Theologie der Universität Würzburg.

Verlagsinformation

Mehr Informationen:

-

Pressemitteilung

der Jüdischen Gemeinde und der Freunde Mainfränk.Kunst und

Geschichte e.V. (09.03.2004)

-

Buch-Tipp: Die Würzburger Judengemeinde im Mittelalter

(POW, 17.03.2004) |

|

|

Joachim Fildhaut: Würzburg.

Stadtgeschichten. Sutton-Verlag 2004. ISBN: 3-89702-648-1. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Pünktlich zur 1300-Jahr-Feier der ersten urkundlichen Erwähnung

Würzburg spürt der freie Journalist Joachim Fildhaut mit der

Neugier des Zeitreisenden die zentralen Knotenpunkte der

Stadtgeschichte auf. Dabei stehen nicht nur Kaiserbesuche, Kriege

und Kirchenbauten im Mittelpunkt. Stets stellt Fildhaut auch die

Frage, wie sich diese "Staatsaktionen" auf das Leben des kleinen

Mannes auswirkten.

Der Leser betrachtet Wohlbekanntes aus neuen Blickwinkeln und

erfährt zahlreiche unbekannte Details: Wie wurden die Bischöfe zu

Fürsten? Wer konnte sich jeden Tag Brot leisten und wer nur

Hirsebrei? Wo floss der Main eigentlich früher durch Würzburg? Wie

wurde die mittelalterliche Stadt bis in die Metzgerstuben und die

dortigen Hygieneverhältnisse geregelt und verwaltet? Wann wäre

Würzburg beinahe evangelisch geworden? Wie hart mussten die

Stadtbürger ihrer Herrschaft jahrhundertelang bessere

wirtschaftliche Chancen abtrotzen?

Vom Marienberg herab blickt der Leser auf die unterfränkische

Metropole im Wandel der Jahrhunderte. Er folgt den Spuren der

berühmtesten Köpfe der Stadt wie Tilman Riemenschneider, Julius

Echter oder Balthasar Neumann und begleitet den Wandel von der

spätbarocken Residenz zur modernen Industrie- und

Universitätsstadt.

So konzentriert und kurzweilig wie Fildhaut, der seit über 20

Jahren der Kulturgeschichte Würzburgs mit feuilletonistischen

Mitteln nachspürt, hat noch niemand die Entwicklung der Stadt von

grauer Vorzeit bis in die Gegenwart beschrieben.

Zum Autor

Joachim Fildhaut, geboren 1956, lebt seit 1979 in Würzburg. Er

studierte Germanistik und Philosophie in Düsseldorf und Würzburg

und arbeitet seit 20 Jahren als Journalist für regionale

Zeitschriften. Neben populären historischen Abhandlungen

veröffentlichte er im Reisemagazin Globo, in Gute Fahrt, Kowalski,

WAZ, Main Post u.v.m.

Hinter und auf den Bühnen der Stadt taucht er als Mitorganisator

des Jazzfestivals sowie als Sänger und Rezitator eigener

Nonsenspoesie auf. Ursprünglich nur auf ein Gastsemester in

Würzburg eingerichtet, ist er "gern hier hängen geblieben." Mit

vielen Wahl-Würzburgern teilt er die Auffassung, dass die Stadt

"gerade die richtige Größe hat – weder zu provinziell noch zu

unübersichtlich".

Verlagsinformation |

|

|

Marianne Erben: Von Kilian

bis Kiliani. Den Frankenaposteln auf der Spur. Echter-Verlag

2004. ISBN: 3-429-02579-6. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Würzburg wird die Kiliansstadt genannt. Da steht

der Kiliansdom, gleich daneben Neumünster mit dem Kiliansschrein

über dem Kiliansgrab in der Kiliansgruft, und dazwischen der

Kiliansplatz mit einer Kiliansstatue und dem Kilianshaus. In der

Domstraße werden beim Kiliansbäck Kiliansweck angeboten, auf der

Alten Mainbrücke ist der hl. Kilian die meistfotografierte Figur,

und am 8. Juli, dem Kilianstag, kommen die Kilianswallfahrer und

besuchen nach dem Gottesdienst die Kiliansmesse auf dem Marktplatz

und das Kilianifest auf der Talavera. Wer also war Kilian? In

diesem Buch soll von ihm berichtet und erzählt werden.

Inhaltsverzeichnis

- Tatsache – Legende

- Passio Sancti Kiliani

- Aus Irland ist Kilian gekommen

- Vom Aussehen irischer Wandermönche

- Das östliche Frankenland

- Wirciburc – der fremde Ort

- Warum Kilian, Kolonat und Totnan sterben mußten

- Das Martyrium

- Strafgericht und Ende der Herzogsfamilie

- Bischof Burkard

- Drei Heilige

- Wunder am Kiliansgrab

- Ein erster Dom

- Das Kiliani-Fest

- Wallfahrer – Steuerzahler

- Das Kiliansbanner

- Der Heilige mit dem Schwert

- Nicht immer hoch verehrt

- Eine besondere Wallfahrt

- Der neue Kiliansschrein

- Kilian wirkt fort

Verlagsinformation |

| |

|