|

Geschichte alt

(Bücher 1988-2003) |

|

|

|

Dieter Schäfer: Geschichte

Würzburgs. 1300 Jahre – die Stadtgeschichte zum Jubiläum. C.H.

Beck-Verlag 2003. ISBN: 3-406-51011-6. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Im Mai 2004 blickt Würzburg auf 1300 Jahre Stadtgeschichte zurück.

Dieter Schäfer erzählt in diesem reich illustrierten Band die

bewegte Geschichte der Stadt der Fürstbischöfe und schildert ihre

Entwicklung aus einer frühgeschichtlichen Ansiedlung an einer Furt

über den Main zu einer der schönsten Städte Europas.

In 22 Kapiteln wird

hier die Geschichte der Stadt Würzburg erzählt: von der ersten

urkundlichen Erwähnung im Jahre 704 bis

zur Gegenwart. Dieter Schäfer schildert den fast 1000 Jahre

währenden Einfluss der Fürstbischöfe und

die vergeblichen Emanzipationsbestrebungen der Bürger, die

Bedeutung von Wirtschaft und Handel, der Wissenschaften und des

Weines sowie die glanzvolle Epoche der Schönbornzeit, die für die

Baukunst des 18. Jahrhunderts Maßstäbe setzte und optimale

Voraussetzungen für die berühmtesten Künstler der Zeit schuf,

darunter Balthasar Neumann und Giovanni Battista Tiepolo. Aber

auch die dunklen Zeiten der Stadt als "Gauhauptstadt", der Umgang

mit der jüdischen Bevölkerung kommen hier zur Sprache.

Würzburg ist heute wirtschaftliches und kulturelles Zentrum

Unterfrankens und ein Wissenschaftszentrum von hohem Rang. Die

bedeutendsten Kunstdenkmäler konnten nach der Zerstörung wieder

aufgebaut werden, so dass der Besucher auch

heute noch den früheren Glanz der Stadt erahnen kann.

Zum Autor

Dieter Schäfer, promovierter Historiker, lebt seit 1953 in

Würzburg. 27 Jahre lang hat er als IHK-Hauptgeschäftsführer an der

Nachkriegsentwicklung Würzburgs mitgewirkt. Der Universität

Würzburg ist er als Lehrbeauftragter und seit 1972 als

Honorarprofessor für Wirtschaftsgeographie verbunden.

Verlagsinformation |

|

|

Hans Steidle/Christine Weisner:

Würzburg. Streifzüge durch 13 Jahrhunderte Stadtgeschichte.

Echter-Verlag 1999. ISBN: 3-429-02108-1. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Schon lange wurde nicht mehr

der Versuch unternommen, einem breiten, interessierten Publikum

die 1300-jährige Geschichte der Stadt

Würzburg anschaulich und lebendig nahe zu

bringen. Es ist ein Lesebuch entstanden,

das Geschichte spannend erzählt, die Lebenswelt im Wandel der Zeit

darstellt und dem Alltag der Bürgerinnen und Bürger nachspürt.

Ein Jahrtausend lang regierten die Bischöfe über Stadt und

Menschen. Das prägte weit über diesen Zeitraum

hinaus nicht nur das Gesicht und die Kultur der Stadt,

sondern auch die Mentalität ihrer Bewohner. Die Streifzüge durch

die Jahrhunderte beleuchten die Geschichte Würzburgs von vielen

Blickwinkeln, ordnen seine Entwicklung in die großen historischen

Zusammenhänge ein, setzen Schwerpunkte und werfen Fragen auf. In

der Bebilderung ihrer Darstellung kommt es den Autoren besonders

darauf an, den LeserInnen

Geschichte vor Ort an konkreten Objekten erlebbar zu machen.

"Die Axt an der Wurzel", so lautete das Bild des revolutionären

Freiheitskampfes in Würzburg 1525. Kampf um die Freiheit der

Bürger und die bürgerlichen Freiheiten hat eine alte Tradition in

Würzburg. Diese Stadt war nicht nur fürstliche Residenz oder gar

ein Nest kriecherischer Untertanen. Die Stadt hat eine Geschichte

des bürgerlichen und demokratischen Freiheitskampfes,

dem im Mittelalter der Zahn gezogen wurde und der

deshalb im Bewusstsein der heutigen Bürger nicht genügend

verankert ist. Demokratie musste seit 750 Jahren mit manchen

Siegen und vielen Niederlagen erkämpft werde. Personen, Ereignisse

und Perspektiven soll dieser Vortrag näherbringen und erhellen.

Zum Autor

Dr. Hans Steidle, Dr. phil., geboren 1951.

Historiker, Lehrer am städtischen Mozart-Gymnasium in Würzburg;

Publikationen zur mittelalterlichen und neuen Geschichte sowie zu

Literaturgeschichte; Schulbuchautor und Mitautor des Stadtführers

"Frauen in Würzburg". Hans Steidle hat zu

diesem Band über die Stadtgeschichte Würzburgs den ersten Teil

verfasst, der die Entwicklung bis zum Ende

der fürstbischöflichen Herrschaft (S. 149) darstellt.

Christine Weisner, M. A., geboren 1958.

Freie Historikerin; tätig in der Erwachsenenbildung, in

verschiedenen Projekten zur Frauen- und Regionalgeschichte;

Mitautorin und Redakteurin des Stadtführers "Frauen

in Würzburg".

Verlagsinformation |

|

|

Klaus M. Höynck/Alexander von Papp

(Hrsg.): Würzburg:

1300 Jahre Stadtleben zwischen Bildung und Bürgertum,

Kirche und Kultur. Mit Fotos von Hans

Heer. Echter-Verlag 2003. ISBN:

3-429-02532-X. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Eine thematische Geschichte der Stadt

Würzburg

Die erste urkundliche Erwähnung im Jahre 704 ist für die Stadt

Würzburg Anlass auf 1300 Jahre Geschichte zurück zu blicken. Diese

bewegte und spannende Historie greift der opulent ausgestattete

Band "Würzburg – 1300 Jahre Stadtleben zwischen Bildung und

Bürgertum, Kirche und Kultur" auf und zeigt in 40 Beiträgen

ausgewiesener Fachleute vielfältige, zum Teil bisher unbekannte

Aspekte von Alltag, Politik, Kunst und Kultur auf. Dabei steht

nicht der chronologische Ablauf der Ereignisse im Vordergrund,

sondern – nach Themen gegliedert – die Entwicklung der Stadt von

einer frühen germanischen Siedlung hin zu einem modernen Zentrum

für Wirtschaft, Handel, Kultur und Wissenschaft.

Zu den Herausgebern

Alexander von Papp ist Kulturamtsleiter der Stadt Würzburg.

Klaus M. Höynck ist freier Autor und Träger des Publizistikpreises

des Verbandes Bayerischer Bezirke.

Verlagsinformationen |

|

|

Gabriele Geibig-Wagner (Hrsg.)/Hans-Peter Baum/Ulrich Wagner:

Würzburg im Mittelalter. Stadthistorische Streiflichter. Band

I. Elmar-Hahn-Verlag 2003. ISBN: 3-928645-29-3. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Von 704 bis 2004:

1300 Jahre Geschichte Würzburgs

"In castello Virteburch": mit einer am 1. Mai 704 auf der

Würzburger Burg ausgestellten Urkunde beginnt die offizielle

Geschichte der heutigen Mainmetropole, hier wird sie zum ersten

Mal mit gesichertem Datum genannt. Würzburg kann also im Jahr 2004

auf 1300 Jahre Geschichte zurückblicken, eine gewaltige

Zeitspanne, angefüllt mit politischen Ereignissen, kriegerischen

Auseinandersetzungen und persönlichen Schicksalen.

In diesem ersten Band wird die städtische Historie von ihren

schriftlich belegten Anfängen im frühen Mittelalter bis zum

Zeitalter der Reformation am Anfang des 16. Jahrhunderts in

kurzen, anschaulichen Texten sowie in der Gegenüberstellung von

zahlreichen historischen und aktuellen Abbildungen gleichermaßen

unterhaltsam wie auch wissenschaftlich fundiert dargestellt. Der

zweite Band wird sich an der Epoche vom Bauernkrieg bis 1814 und

der dritte am 19. und 20. Jahrhundert bis 2002 orientieren.

In zwölf Kapiteln haben Dr. Hans-Peter Baum und Dr. Ulrich Wagner

in diesem ersten Band Kurioses und Interessantes zusammengetragen,

das sie im Stadtarchiv gefunden haben. So lag in Würzburg schon

immer die Weisheit im Wein: Durch die Exportsteuer gelang es

Fürstbischof Rudolf von Scherenberg, das im 15. Jahrhundert schwer

verschuldete Hochstift Würzburg binnen drei Jahren aus seiner

finanziellen Krise zu befreien. Auch die Selbstjustiz der

Würzburger bleibt nicht unerwähnt: Hans Hase war als Informant des

kriegerischen Fürstbischofs Johann von Grumbach (1455-1466) der

Bevölkerung verhasst. Nach dem Tod des Bischofs wurde Hase von

einer aufgebrachten Menge gefesselt und von der Mainbrücke

geworfen.

Mit kurzen, verständlichen texten soll das Buch laut Herausgeberin

Dr. Gabriele Geibig-Wagner seinen Lesern die Würzburger

Stadtgeschichte nahe bringen. "Wir sollen diejenigen ansprechen,

die immer vor dicken Wälzern zurückschrecken." Der Band enthält

deswegen zahlreiche historische Illustrationen, die aktuellen

Fotografien gegenübergestellt sind. "So kann der Leser einen

Vergleich zwischen dem jetzigen Würzburg und dem des Mittelalters

ziehen", betont Geibig-Wagner.

Verlagsinformation

Weitere Informationen:

Würzburg im Mittelalter (Bistum Würzburg) |

| |

|

Olaf

Kühl-Freudenstein: Kirchenkampf in Würzburg.

Aus der Geschichte der evangelischen Gemeinden Würzburgs in der

NS-Zeit. Mit Geleitworten von Dekan Dr. Günter

Breitenbach und Prof. Dr. Horst F. Rupp. J.H. Röll-Verlag 2003.

ISBN: 3-89754-218-8. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Christus oder Hitler

– Kreuz oder

Hakenkreuz: Das waren die Entscheidungen, vor die sich die

evangelischen Christen in der NS-Zeit gestellt sahen und die

Auseinandersetzungen in den Gemeinden hervorriefen, die unter dem

Begriff "Kirchenkampf" in die Geschichte eingegangen sind.

Anlässlich des 200. Geburtstags der Evangelischen Kirche in

Würzburg im Jahr 2003 wird mit diesem Buch erstmals der Kampf um

das evangelische Bekenntnis in der Mainstadt dargestellt. In zwölf

mit zahlreichen Abbildungen illustrierten Kapiteln werden die

zunehmenden Bedrohungen nachgezeichnet, denen sich die Würzburger

evangelischen Christen damals ausgesetzt sahen. Manche Abwege

werden dabei zur Darstellung gebracht, aber auch zahlreiche

Beispiele für das mutige Festhalten am evangelischen Bekenntnis.

Klappentext

Das Buch "Kirchenkampf in Würzburg" enthält

–

sichtbar aus den Geleitworten des Würzburger Dekans Dr.

Breitenbach

–

die offizielle Sichtweise der protestantischen Amtskirche in

Würzburg auf ihre Vergangenheit im Nationalsozialismus.

Dementsprechend geschönt fällt die Analyse und insbesondere die

Wertung am Ende des Bandes aus.

Fragwürdig ist bereits der Ansatz der Studie: Es wird lediglich

danach gefragt, wie stark die von Hitler gewünschte NS-Kirche, die

"Glaubensbewegung Deutsche Christen" (DC), in Würzburg und Bayern

verankert war. Doch viel entscheidender als die reine

Organisationszugehörigkeit wäre die Frage gewesen, inwiefern sich

führende Mitglieder der protestantischen Kirche in Würzburg und

Bayern persönlich schuldig gemacht haben durch ihr Schweigen

gegenüber oder sogar ihre Zustimmung und Unterstützung für die

Verbrechen des NS-Regimes. Dieser Aspekt wird großenteils

ausgeklammert, so z.B. die wichtige Frage, wie viele Priester

Mitglied der NSDAP waren.

Auch die unselige Rolle, die der bayerische Landesbischof und

überzeugte Antisemit Hans Meiser gegenüber dem Nationalsozialismus

spielte, wird unterschlagen. Meiser forderte bereits in der

Weimarer Republik, Ende der 20er Jahre, Maßnahmen gegen die "Verjudung

unseres Volkes" wie z.B. Berufsverbote, Kennzeichnung usw. 1931

erklärte er, "wir erwarten uns von der NSDAP viel". Später wehrte

er sich dagegen, auf kirchlichen Synoden über das Thema

"Judenverfolgung" zu sprechen. Über den Transport geistig

Behinderter aus den evangelischen Einrichtungen in die Gaskammern

wusste er Bescheid, doch sagte er nichts dazu. Der ihm

unterstellte evangelische Arzt im Kirchendienst forderte die Nazis

auf, dieses Leben "dem Schöpfer zurückzugeben".

Meiser konnte auch nach dem 2. Weltkrieg ungestört weiter

amtieren. In München ist sogar eine Straße nach ihm benannt. In

dem Buch wird Meiser jedoch als entschiedener Nazigegner und

glaubenstreuer Protestant dargestellt. Wenn dies angesichts der

geistigen und tatsächlichen Kollaboration Meisers mit dem

Nationalsozialismus der ethische Maßstab ist, dann müssten

allerdings auch die meisten geistigen Brandstifter des NS-Regimes

von Schuld freigesprochen werden, z.B. der Herausgeber des

antisemitischen STÜRMER, Julius Streicher. Dies kann doch nicht

das Ziel des Bandes sein?

An keiner Stelle wird auch darauf eingegangen, wie stark bereits

Martin Luther als Begründer der evangelisch-lutherischen Kirche

Traditionen gelegt hat, welche die protestantische Kirche mitsamt

einem Großteil ihrer Gläubigen direkt in die Arme des NS-Regimes

getrieben hat. Drei Viertel der deutschen Protestanten wählten

schon 1933 die NS-nahe "Glaubensbewegung Deutsche Christen" (DC)

in die protestantischen Kirchenvorstände. Erst als sich die

Gleichschaltung auch massiv gegen die Kirchen richtete, bahnte

sich erstes Misstrauen zwischen vielen Christen und dem Nazi-Staat

an.

Luthers fragwürdige bis menschenverachtende Ansichten zu Frauen,

Juden, gesellschaftlichen Randgruppen (z.B. Behinderte) und zum

Kadavergehorsam gegenüber der Obrigkeit waren derart

anschlussfähig an die nationalsozialistische Ideologie, dass sich

Adolf Hitler bereits 1923 und der STÜRMER-Herausgeber Julius

Streicher, sogar noch bei den Nürnberger Prozessen am 29. April

1946 in ihrem Antisemitismus auf Martin Luther beriefen.

All dies fehlt in dem kompakten Band, der jedoch zumindest einen

Anfang leistet bei der Vergangenheitsbewältigung der

protestantischen Kirche in Würzburg. Er ist nicht zuletzt aufgrund

der vielen zitierten Einzelquellen empfehlenswert – als Fundgrube

sowie als Grundlage für weitere, tiefer gehende Recherchen.

Michael Kraus

Zum Autor

Olaf Kühl-Freudenstein, 1965 in Berlin geboren, Lehramtsstudium

und Referendariat in Berlin, Wiss. Mitarbeiter an der Universität

Würzburg, Promotion 2002, zur Zeit Lehrbeauftragter und

Religionslehrer in Würzburg.

Klappentext

Weitere Informationen:

-

Martin

Luther und die Juden (Ursula Hohmann)

-

Der lange Weg zum

Holocaust (John Weiss)

-

Diskussion über Martin Luther (Wikipedia, die freie Enzyklopädie)

-

Luther –

ein reaktionärer Film im Kino (Indymedia)

-

Antisemitismus:

Vom religiösen Antijudaismus bis zur "Endlösung" (www.shoa.de)

-

Luther (Peter

Möllers Philolex)

-

Luther-Zitate (Rudolf O. Brändli)

-

Auge um Auge – 2000 Jahre christlicher Antijudaismus

(Telepolis) |

| |

|

Achim Laude/Wolfgang Bausch: Der

Sport-Führer. Die Legende um Carl Diem. Verlag

Die Werkstatt 2000. ISBN: 3-89533-295-X. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Dieses Buch hat im Vorfeld der Olympischen

Sommerspiele 2000 für Diskussionen

gesorgt. Carl Diem,

Olympia-Organisator von 1936 und Gründer der Sporthochschulen

Berlin und Köln, gilt bis heute als legendäre Figur der deutschen

Sportgeschichte. Weniger bekannt sind seine damaligen Annäherungen

an die nationalsozialistische Ideologie. Diems Mythos geriet ins

Zwielicht, als sich der ehemalige ZDF-Chefredakteur Reinhard Appel

an eine pathetische Durchhalterede Diems vom März 1945 erinnerte.

Diem hatte sich im November 1944 zum

Volkssturm in Berlin gemeldet

– aus freien Stücken im Alter von 62

Jahren. Wenige Wochen vor Kriegsende hielt er eine letzte

Opferrede auf dem Berliner Reichssportfeld, in der er

Minderjährige aufforderte, für ihr Vaterland in den Tod zu ziehen.

Das Buch berichtet ausführlich über Diems Wirken während der

Nazi-Zeit. Erstmals veröffentlichte Dokumente belegen, dass Diem

jahrelang kriegsverherrlichende Propaganda und Durchhalteparolen

verbreitete. Bereitwillig hielt Diem Dutzende von Vorträgen im

Rahmen der Truppenbetreuung, um dabei den Opfertod für das

Vaterland nach dem antiken Vorbild des Spartaners Leonidas und

seiner Gefolgsleute am Thermopylenpass zu idealisieren. Das

offizielle Bild eines politisch integren Sportführers beruht auf

Fälschungen oder Unkenntnis. Der Fall Diem ist dabei exemplarisch

für eine unzulängliche Aufarbeitung der nationalsozialistischen

Vergangenheit im deutschen Sport.

Rezensionen

"Es gibt keine Person, anhand derer sich

die Geschichte der Lügen (Anm.: im deutschen Sport) besser

nachzeichnen lässt als am einflussreichsten deutschen

Sportpolitiker der Nachkriegszeit: Carl Diem, der 1936 die

Olympischen Spiele zu einer erfolgreichen Propaganda-Show für das

NS-Regime machte und vielen Kräften des Sportbetriebs heute noch

als Übervater gilt. ‘Der Sport-Führer’ ist dazu die erste

umfängliche Abhandlung, die sich an ein breiteres Publikum

richtet." (KONKRET, "Buch des Monats")

"Diems Aktivitäten im NS-Sport sind

Fachleuten bekannt, werden von den Autoren aber teilweise neu

gedeutet. Neu sind auch die detailliert vorgetragenen Aktivitäten

Diems nach 1936. Der Olympier wird hier geschildert als gerissener

Diplomat, der im NS-Auftrag die Olympische

Bewegung nicht nur vereinnahmen, sondern gleichschalten wollte und

damit der Propaganda der NSDAP enormen Vorschub leistete... Der

Streit um Diems geistiges Erbe ist noch nicht endgültig

ausgefochten." (Frankfurter Allgemeine

Zeitung)

"Das Buch über Carl Diem zeigt neue

Angriffspunkte in der Vita des Sportorganisators auf und sorgt für

Nährstoff emotionsgeladener Diskussionen. Doch nicht nur Diem

selbst wird angeklagt, sondern auch der Umgang mit dem Material

des von Karl Lennartz geleiteten Diem-Archivs, in dem Einzelheiten

um den Gründer der Sporthochschule aus der nationalsozialistischen

Zeit bewusst verschleiert worden seien.“ (taz –

Die Tageszeitung)

Zu den Autoren

Achim Laude, geboren 1972, ehemaliger

Leistungssportler (Zweiter bei Deutschen

Meisterschaften mit der 4x100-m-Staffel des ASV Köln). Absolvent

der Deutschen Sporthochschule, verfasste eine Diplom-Arbeit über

Carl Diem.

Wolfgang Bausch, geboren 1966, arbeitet

seit mehreren Jahren als freier Fernsehautor für den WDR,

vorwiegend für die Redaktion MONITOR mit dem Themenschwerpunkt

Sportpolitik.

Verlagsinformation |

| |

|

Roland Flade/Ursula Gehring-Münzel: Die

Würzburger Juden.

Ihre Geschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart.

Königshausen & Neumann-Verlag

1996 (2., erweiterte Auflage;

vergriffen).

ISBN: 3-8260-1257-7. |

|

|

Zum Buch

Seit der Erstveröffentlichung im Jahr 1987 gilt

das Buch "Die Würzburger Juden" als Standardwerk von

überregionaler Bedeutung. Für die zweite Auflage wurde ein Kapitel

über den Zuzug von Juden aus der ehemaligen Sowjetunion ergänzt.

Binnen weniger Jahre hat sich die Zahl der Juden in Würzburg von

100 bis 200 (1980er Jahre) auf 1.100 (Mai 2002) vervielfacht. Ihre

Eingliederung stellt die kleine jüdische Gemeinde in Würzburg vor

beträchtliche Probleme.

"Das Auschwitz-Tagebuch von Ernst Ruschkewitz [...] ist an

Dramatik kaum zu überbieten." (Süddeutsche Zeitung)

"Höchst informativ" (DIE ZEIT)

"Flüssig wie ein spannender Roman" (Main-Echo)

"Das vorliegende Buch dürfte die gründlichste und

zugleich auch die lesenswerteste Geschichte der Juden einer

mittelgroßen Stadt sein." (Aufbau-Verlag, New York)

Inhaltsverzeichnis:

-

I. MITTELALTER UND FRÜHE NEUZEIT (von

Roland Flade)

Die ersten beiden Kreuzzüge / Blüte der Gemeinde / Kaiser,

Bischof, Bürger – Die "Schutzmächte" der Würzburger Juden /

"Hostienfrevel" und "schwarzer Tod" – Die großen Verfolgungen

(1298-1349) / Woher kommt der mittelalterliche Judenhaß? / Leben

mit der Furcht vor der Vertreibung – Das Spätmittelalter / Die

Juden müssen Würzburg verlassen

-

II. EMANZIPATION (von Ursula

Gehring-Münzel)

Die Rückkehr der Juden nach Würzburg / Das "Hep-Hep"-Pogrom im

Jahre 1819 / Religiöses und geistiges Leben / Das Wirtschaftsleben

der Würzburger Juden / Das Ringen um politische Gleichberechtigung

und gesellschaftliche Anerkennung / Der "Würzburger Rav" Seligmann

Bär Bamberger

-

III. KAISERREICH (von Roland Flade)

Reichsgründung und Bevölkerungsentwicklung / Ausbau der

Gemeindeeinrichtungen / Politische Einstellung und Antisemitismus

/ Der Erste Weltkrieg

-

IV. WEIMARER REPUBLIK (von Roland

Flade)

Novemberumsturz, Freikorps und Mitarbeit in Parteien / Vier

Familien in der Stadt der sieben Synagogen / Berufliches Spektrum

/ Soziale Integration / Antisemitismus

-

V. DRITTES REICH (von Roland Flade)

Gewalt der Straße – Machtübernahme und Boykott / Gewalt in

Amtsstuben – Entrechtung und Unterdrückung / Jüdische Selbsthilfe

/ Auswanderung / Die Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938

und ihre Folgen / "Wenn ich's noch erlebe, daß meine Biographie

noch einmal einen Sinn bekommt" – Die Geschichte des Arnold

Reinstein / Deportationen und Massenmord – Der Brief des Herbert

Mai / "Wenn man seine Lieben wiedersehen will, muß man all seine

Energie gebrauchen, um zu leben – Das Auschwitz-Tagebuch des Ernst

Ruschkewitz

-

VI. NACHKRIEGSZEIT (von Roland Flade)

Die Überlebenden / Vergangenheitsbewältigung / Die

wiedererstandene Gemeinde / Die zweite Rückkehr / Die

Herausforderung

Zu den AutorInnen

Der Historiker Dr. Roland Flade

leitet die Lokalredaktion der Würzburger

Main-Post. Mehrere Buchveröffentlichungen.

Dr. Ursula Gehring-Münzel ist Historikerin. Mehrere

Buchveröffentlichungen, u.a. "Vom

Schutzjuden zum Staatsbürger. Die

gesellschaftliche Integration der Würzburger Juden 1803-1871".

Verlagsinformation

Weitere Informationen:

Literatur zur

jüdischen Geschichte in Unterfranken

Würzburger Autor

Max Mohr (1891-1937) neu

entdeckt

Max Mohr: Frau ohne Reue. Roman

Restexemplare sind im

Buchladen Neuer Weg erhältlich.

Bestellung per Mail: buchladen@neuer-weg.com |

| |

|

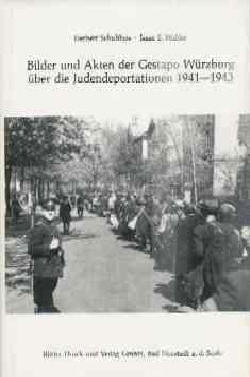

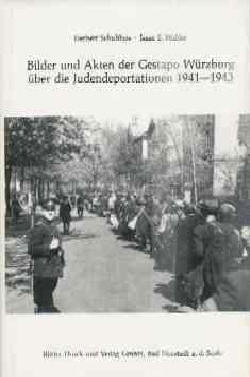

Dr. Herbert Schultheis/Isaac E. Wahler: Bilder und Akten der

Gestapo Würzburg über die Judendeportationen 1941-1943.

Rötter-Druck und Verlag 1988.

(vergriffen).

ISBN: 3-9800-482-7-6. |

|

|

Zum Buch

In diesem Buch wird der Leidensweg der Juden im

nationalsozialistischen Deutschland aufgezeigt, wie ihn die Akten

der Würzburger Geheimen Staatspolizei überliefert haben. Am 16.

Juni 1933 lebten im Deutschen Reich (ohne Saarland) 499.682 Juden.

Dies entsprach einem Bevölkerungsanteil von 0,8 Prozent. In Bayern

mit etwa 7,7 Millionen Einwohnern gab es 41.989 Juden (0,5

Prozent). Im bayerischen Regierungsbezirk Unterfranken gehörten

von 796.043 Einwohnern 8.520 der jüdischen Religionsgemeinschaft

an. Zur jüdischen Gemeinde Würzburg, der größten in Unterfranken,

zählten sich 2.145 Personen (2,1 Prozent). In Aschaffenburg lebten

561 (1,6 Prozent), in Schweinfurt 363 (0,9 Prozent), in Kitzingen

360 (3,3 Prozent) und in Bad Kissingen 344 (4,4 Prozent).

In Unterfranken gab es keinen ländlichen Bezirk (Landkreis) mit

einem geringeren jüdischen Bevölkerungsanteil als 0,2 Prozent;

Bezirk Gemünden 1,9 Prozent, Brückenau 1,7 Prozent, Hofheim 1,7

Prozent, Mellrichstadt 1,5 Prozent, Bad Neustadt a.d. Saale 1,4

Prozent, Karlstadt 1,1 Prozent, Königshofen im Grabfeld 1,0

Prozent, Gerolzhofen 0,9 Prozent und Landkreis Würzburg 0,5

Prozent. Von November 1941 bis Juli 1943 fielen 2.063 Juden aus

Mainfranken (= Unterfranken) der Deportation zum Opfer. Nur

einzelne überlebten die nationalsozialistische Gewaltherrschaft.

"Es handelt sich ... um ein herausragendes und sich von

vergleichbaren bildlichen Überlieferungen unterscheidendes

Bildkonvolut [...]." (Klaus Hesse/Philipp Springer: Vor aller

Augen. Fotodokumente des nationalsozialistischen Terrors in der

Provinz, S. 186)

Zu einem der Autoren

Herbert A. Schultheis hat mehrere Bücher veröffentlicht, u.a. "Juden

in Mainfranken 1933-1945 unter besonderer Berücksichtigung der

Deportation Würzburger Juden".

Verlagsinformation

Restexemplare sind im

Buchladen Neuer Weg erhältlich.

Bestellung per Mail: buchladen@neuer-weg.com |

| |

|

Sybille Grübel/Clemens Wesely:

Würzburg. 100 Jahre Stadtgeschichte in historischen

Fotografien. Sutton-Verlag 1998

(vergriffen). ISBN:

3-89702-039-4. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Die Fotografie ermöglicht uns heute einen

schnellen, unmittelbaren und realistischen Zugang zur

Vergangenheit. Diese Zeugnisse zu sammeln und zu bewahren gehört

zu den Aufgaben kommunaler Archive. Das Stadtarchiv Würzburg

verfügt über eine der bedeutendsten Sammlungen zur Würzburger

Geschichte. Für die "Reihe Archivbilder" des Sutton-Verlags Erfurt

haben die Autoren aus dem umfangreichen Bestand rund 220 besonders

interessante Zeitdokumente aus den wichtigsten Lebensbereichen der

Stadt ausgewählt und unter Oberbegriffen zusammengefasst, die

einen sinnvollen Rahmen ergeben und für Würzburg wichtige Bereiche

abdecken (Innenstadt / Stadtteile / Leben am Main / Wirtschaft und

Verkehr / Universität und Kliniken / Kirchen und religiöses Leben

/ Öffentliches Leben / Kultur und Sport).

Dabei ging es nicht um eine lückenlose Chronik mit

wissenschaftlichem Anspruch; das vorliegende Buch richtet sich an

einen breiten Leserkreis und will keine historische

Buchpublikation sein. Im Vordergrund sollen die Bilder und die von

ihnen ausgehende Atmosphäre stehen. Das Alltagsleben und seine

Veränderungen sowie die Entwicklung Würzburgs zur Großstadt seit

Ende des 19. Jahrhunderts stehen dabei im Vordergrund.

Insbesondere weniger bekannte Aspekte der Stadtgeschichte werden

genauer betrachtet. Aus diesem Grund ist auch der Zeitraum von

1945 bis 1960 nur dort berücksichtigt worden, wo es thematisch

sinnvoll schien. Der Leser wird in dem Bildband zu einer Zeitreise

in das Würzburg eingeladen, das seit 1945 nicht mehr existiert.

Nicht zuletzt durch die teilweise zum ersten Mal veröffentlichten

Bilder und seltenen Aufnahmen wird diese Reise zu einem besonderen

historischen Erlebnis.

Verlagsinformation |

| |

|

Peter A. Süß: Kleine Geschichte der Würzburger

Julius-Maximilians-Universität. Ferdinand-Schöningh-Verlag

Würzburg 2002. ISBN: 3-87717-707-7. |

|

Vorderseite

Rückseite

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Im Jahr 2002 feierte die traditionsreiche

Würzburger Alma Mater im Rahmen eines Wissenschaftsjahres das

600-jährige Jubiläum ihrer Erstgründung durch Fürstbischof Johann

I. von Egloffstein 1402. Aus diesem Anlass wurde

die "Kleine Geschichte der Würzburger

Julius-Maximilians-Universität" vorgelegt, die eine umfassende

historische Gesamtschau der Entwicklung der Würzburger Hochschule

von ihren Wurzeln im 15. Jahrhundert bis heute bieten will. Dies

schien um so mehr geboten, da die Veröffentlichung der letzten

zusammenhängenden Darstellung der Würzburger

Universitätsgeschichte durch Franz Xaver von Wegele, die bereits

mit dem Jahr 1806 endet und zur Feier des 300. Geburtstages der

Echter'schen Gründung 1882 erschien, mehr als hundert Jahre

zurückliegt und seither nur zahlreiche mehr oder weniger

umfangreiche Einzelstudien publiziert wurden.

Die vorliegende Monographie

zeichnet ein facettenreiches Bild der Würzburger

Universität. So wird der

Weg dieser bedeutenden fränkischen Hochschule

geschildert, beginnend mit ihrer ersten Gründung 1402 über

die Errichtung des Gymnasiums unter Fürstbischof von Wirsberg, die

Wiederbegründung durch Julius Echter von Mespelbrunn und ihre

erste Blütezeit bis zum Einschnitt der Schwedenzeit im 17.

Jahrhundert. Neben dem anschließenden Wiederaufstieg der "Alma

Julia" vor allem zu Zeiten der katholischen Aufklärung im 18.

Jahrhundert werden auch die Umbrüche unter der Herrschaft des

bayerischen Kurfürsten und des Großherzogs von Toskana sowie die

in staatlicherseits gezogenen engen Grenzen verlaufende

Entwicklung der Hochschule bis zur Revolution von 1848 beleuchtet.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelangt die Würzburger

Universität zu Weltruhm, nicht zuletzt wegen des Aufschwungs in

den Naturwissenschaften. Die Jahre des Ersten Weltkriegs, der

Weimarer Republik werden ebenso thematisiert wie die

Gleichschaltung der Hochschule im Nationalsozialismus. Den

Abschluss bilden die Kapitel, die die unmittelbaren

Nachkriegsjahre, die Zeit der Studentenbewegung und des

Universitätsausbaues sowie die aktuellen Entwicklungen und

Probleme einer heutigen Massenhochschule charakterisieren. Eine

Zeittafel, ein Hinweis auf weiterführende Literatur zur

Universitätsgeschichte sowie ein Orts- und Personenregister runden

den Band ab.

Als Überblicksdarstellung richtet sich das Buch an einen über die

Universität hinausgehenden breiten Leserkreis und gibt auch dem

interessierten Laien die Möglichkeit, sich ohne allzu viel Mühe

und Zeitaufwand über die Entwicklung der Würzburger Hochschule zu

informieren. Daher wurde auf Kürze und gute Lesbarkeit der

Darstellung besonderer Wert gelegt, was sich außer in dem Verzicht

auf einen wissenschaftlichen Apparat vor allem in einem

anschaulichen Text und zahlreichen Farb- und

Schwarzweiß-Abbildungen äußert.

Zum Autor

Peter A. Süß, M.A., geboren 1960 in Würzburg, studierte

Geschichte, Kunstgeschichte, Volkskunde, Philosophie und moderne

Fremdsprachen. Neben seiner Tätigkeit als Lehrbeauftragter an der

Würzburger Universität und der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

wirkt er als Autor, Referent sowie im Bereich des Kulturmanagement

und des Tourismus. Außerdem ist er bei wichtigen kulturellen

Vereinigungen wie u.a. dem "Frankenbund", den "Freunden

Mainfränkischer Kunst und Geschichte" und dem

"Verschönerungsverein Würzburg" im Vorstand, Beirat oder Ausschuss

engagiert. Seine zahlreichen Veröffentlichungen beschäftigen sich

mit der Geschichte des 18. Jahrhunderts, der Universitäts- und

Studentengeschichte sowie der Geschichte Frankens und vor allem

Würzburgs. Neben seinen wissenschaftlichen Arbeiten erschienen

aber auch populäre Werke wie zwei Würzburg-Bildbände und ein

Stadtführer.

Verlagsinformation |

| |

|

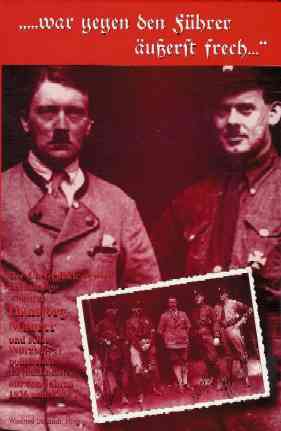

Winfried Schmidt: ... war gegen

den Führer äußerst frech...

G. Kralik-Verlag 1999. ISBN: 3-9804477-7-4. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Unter Gefahr für Leib und Leben informierte ein Würzburger

Journalist 1936 und 1937 einen amerikanischen Kollegen über

Untaten des "Dritten Reichs". Die Worten ließen nichts an Klarheit

zu wünschen übrig: 'Lüge, Diebstahl, Notzucht, Vergewaltigung,

widernatürliche Unzucht, Erpressung, Menschenmisshandlung bis

hinauf zum Mord, das ist die Skala nationalsozialistischer

"Kultur" und "Weltanschauung", wie sie in der Praxis aussieht.' So

schonungslos äußerte sich am 6. Juli 1936 in Würzburg der

Journalist Hansjörg Maurer, der von 1934 bis 1936 Chefredakteur

des "Fränkischen Volksblatts" gewesen war.

Maurer schrieb den hochbrisanten Text nicht für sich selbst,

sondern er schickte ihn per Reichspost dem amerikanischen

Journalisten Louis P. Lochner, der von Berlin aus für

Nachrichtenagentur "Associated Press" berichtete. "Er hielt es für

seine Pflicht", erklärte Lochner nach dem Krieg, "mir über die

Rechtsbrüche, Gewalttätigkeiten und Übergriffe der Nazis klaren

Wein einzuschenken." Ein lebensgefährliches Unterfangen. Wären die

Briefe entdeckt worden, hätte Maurer die Einlieferung ins KZ,

vielleicht der Tod gedroht.

Die Geschichte des mutigen Autors hat der Würzburger Winfried

Schmidt in einem jetzt erschienenen 358-Seiten-Band

nachgezeichnet. Der Titel beginnt mit einem Zitat des damaligen

mainfränkischen Gestapo-Chefs Josef Gerum über Maurer: "... war

gegen den Führer äußerst frech ...". Der Untertitel [lautet]: "Der

Chefredakteur und nachmalige Tierarzt Hansjörg Maurer und seine

Würzburger politischen Tagebuchblätter aus den Jahren 1936 und

1937". [...]

Vielleicht wollte Hansjörg Maurer auch die eigene Vergangenheit

aufarbeiten: In den 20er Jahren war er ein enger Vertrauter Adolf

Hitlers gewesen, einer der ersten Chefredakteure des "Völkischen

Beobachters", Autor fanatischer antisemitischer Artikel und als

32-jähriger im November 1923 Teilnehmer am Hitlerputsch in

München. Dass Maurer angesichts des Terrors des "Dritten Reiches"

innerlich eine 180-Grad-Wende durchmachte, zeigt auch sein Mut im

November 1938. Während der "Reichskristallnacht" gewährte er einem

jüdischen Rechtsanwalt und dessen Frau eine Woche lang Schutz in

seiner Wohnung – auch dies eine Tat, die Mut erforderte.

Zum Herausgeber

Herausgeber Schmidt war bis 1993 Leiter des Staatlichen

Veterinäramtes in Bad Kissingen. Hier fand er zufällig

Durchschriften jener Aufzeichnungen seines Kollegen. Denn:

Hansjörg Maurer studierte nach seiner Chefredakteurs-Zeit

Tiermedizin und wirkte von 1939 bis zu seinem Tod 1959 als

Tierarzt in Euerdorf im damaligen Landkreis Hammelburg.

Quelle: Dr. Roland Flade,

in: Main Post, 11.11.1999, Seite L1 |

|

|