|

Michael Hardt/Antonio Negri: Empire. Die

neue Weltordnung. Campus-Verlag 2003 (Durchgesehene

Studienausgabe). ISBN: 3-593-37230-4. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Nach einem

Vierteljahrhundert politischer Theoriemüdigkeit haben Hardt und

Negri mit ihrer brillanten, provokanten und heiß diskutierten

Analyse des postmodernen Kapitalismus im Zeitalter der

Globalisierung das Denken wieder in Bewegung gebracht. Der

Hoffnung auf die politische Gestaltbarkeit einer neuen,

gerechteren Weltordnung haben sie damit ein anspruchsvolles

theoretisches Fundament gegeben. Die nun erschienene, günstige

Studienausgabe des Buches macht Empire auch für den kleineren

Geldbeutel interessant.

Rezensionen

"Die Autoren

wollen nichts weniger als Marx' Erzählung der Weltgeschichte

fortsetzen und auf den neuesten Stand ... bringen. Das ist ihnen

so gut gelungen, dass es auch einen überzeugten Nichtmarxisten ...

erfreut, zumal der Versuch handwerklich hervorragend gearbeitet

ist." (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

"Empire (ist) eine grandiose Gesellschaftsanalyse ..., die unser

Unbehagen bündelt und ihm eine Richtung gibt, für die in der Geschichte

der Philosophie das Wort vom 'guten Leben' steht." (DIE ZEIT)

"Das Jahrzehnt linker Melancholie ist vorüber." (NZZ)

"The next big theory. Empire füllt eine Lücke in den

Humanwissenschaften." (New York Times)

"... ein probates Mittel gegen die neoliberale Depression ..." (literaturen)

"Empire bringt die Geschichte der humanistischen Philosophie, des

Marxismus und der Moderne in einem großartigen politischen Entwurf

zusammen." (The Observer)

Zu den Autoren

Antonio Negri

war Professor für Philosophie in Padua und Paris und Abgeordneter

im italienischen Parlament. Er ist seit den sechziger Jahren einer

der führenden Theoretiker der italienischen Linken und lebt heute

in Rom.

Michael Hardt

ist Professor für Literaturwissenschaft an der Duke University

Durham.

Verlagsinformation

Weitere Informationen:

-

Leseprobe aus dem 1. Kapitel

-

Weiterführende Links

(Rosa-Luxemburg-Stiftung)

Rezensionen:

-

Empire, Neue Weltordnung

oder alter Imperialismus?

(Conne Island, Leipzig)

-

"Empire" befriedigt

das Bedürfnis nach linker Welterklärung, erklärt aber wenig

(jungle world, 04.09.2002) |

|

|

Noam Chomsky: Media Control. Übersetzt

von Michael Haupt. Europa-Verlag 2003. ISBN: 3-203-76015-0. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum

Buch

Noam Chomsky begibt sich in seinem neuen Buch in ein

unerhörtes Spannungsfeld: "Media Control" – Kontrolle der

Medien. Zum einen sind die Medien – ohne direkter staatlicher

Kontrolle zu unterliegen – Propagandainstrumente der Außenpolitik,

zum anderen dienen sie der gesellschaftlichen Herstellung von

Konsens, unterdrücken Nachrichten, die die Bevölkerung

verunsichern könnten, mildern sie ab, so dass an der Einstellung

der politischen Führung kein Zweifel aufkommt. Dazu gehört die

Methode, Verbrechen des Feindes, wer immer es gerade sein mag,

akribisch zu beleuchten und mit dem Vergrößerungsglas zu

untersuchen, während eigene Untaten oder die verbündeter Staaten

in das milde Licht alles rechtfertigender Nachsicht getaucht

werden.

Zum Autor

Noam Chomsky hat seit den sechziger Jahren unsere Vorstellungen

über Sprache und Denken revolutioniert. Zugleich ist er einer der

schärfsten Kritiker der gegenwärtigen Weltordnung und des

US-Imperialismus. Der heute 71-Jährige ist als "der

einflussreichste westliche Intellektuelle" und als "der

bekannteste Dissident der Welt" bezeichnet worden.

Verlagsinformation

Rezension:

Wissen ist Macht – Macht ist Wissen

(Jörg Seiler, April 2003) |

|

|

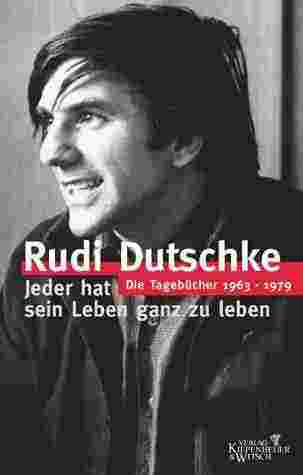

Rudi Dutschke: Jeder hat sein Leben ganz zu

leben. Die Tagebücher 1963-1979. Kiepenheuer & Witsch-Verlag

2003. ISBN: 3-462-03224-0. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Der

unbekannte Rudi Dutschke – Lebenszeugnis des Idols einer

Generation

Zum ersten Mal werden Rudi Dutschkes Tagebücher vollständig

veröffentlicht. Sie dokumentieren das geistige Innenleben einer

der aufregendsten Persönlichkeiten der Nachkriegszeit. Der

Wortführer der Außerparlamentarischen Opposition und Mitbegründer

der Grünen erweist sich in seinen Tagebüchern als ein kritischer

und selbstkritischer Denker von außerordentlicher Originalität.

Rudi Dutschke war einer der originellsten politischen Köpfe der

Bundesrepublik. Er kämpfte für eine sozialistische Revolution in

Westdeutschland und gegen den Spätstalinismus in Osteuropa. Er

gehörte zu den wenigen Linken, die die deutsche Einheit forderten.

Er war das Idol einer Generation, die den Wohlstandsmief wie die

Verdrängung des Nationalsozialismus in Frage stellte. Als er im

Dezember 1979 an den Folgen des Attentats vom April 1968 starb,

hinterließ er politisch eine Lücke, die nicht mehr geschlossen

werden konnte.

Rudi Dutschkes Tagebücher, die bisher nur in Auszügen bekannt

waren, werden in diesem Band zum ersten Mal vollständig

veröffentlicht. Sie offenbaren einen hellen Verstand und einen

sensiblen Geist. Dutschke beobachtet aufmerksam, manchmal

aufgeregt die Ereignisse seiner Zeit. Er protokolliert die

Angstattacken, die dem Attentat folgen. Er schildert, wie er sich

müht, seiner Rolle als Mann, Ehemann und Vater gerecht zu werden.

Die Tagebücher dokumentieren Zweifel und Ratlosigkeit und ebenso

seine unbeirrbare Überzeugung, dass die Gesellschaft radikal

verändert werden muss, damit der Mensch ein Mensch sein kann.

Verlagsinformation

Rezension:

Stephan Wackwitz: Geheime Signale kindlicher Gesten (taz,

09.04.2003) |

|

|

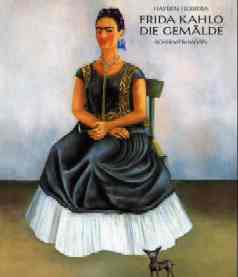

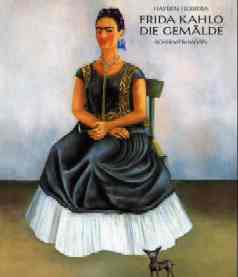

Hayden Herrera: Frida Kahlo, die Gemälde.

Schirmer/Mosel-Verlag 2003 (Neuauflage). ISBN: 3-88814-469-8. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Was

sich die mexikanische Malerin

Frida Kahlo (1907-1954), die durch einen frühen Unfall ständig

Schmerzen und dem unaufhaltsamen Verfall ihres Körpers ausgesetzt

war, auf meist kleine Formaten in intensiven Farben buchstäblich

von der Seele malte, ist so ausdrucksstark wie ihre

Persönlichkeit. Die meisten ihrer rund 150 Gemälde sind

Selbstportraits, schonungslos aufrichtige Zeugnisse eines

erstaunlichen Überlebenswillen und einer großen künstlerischen

Begabung.

Verlagsinformation

|

|

|

Stefan Koldehoff: Van Gogh, Mythos und

Wirklichkeit. Die Wahrheit über den teuersten Maler der Welt.

Vincent van Gogh zum 150. Geburtstag. Mit einem Beitrag von Nora

Koldehoff. DuMont Literatur- und Kunst-Verlag 2003. ISBN:

3-8321-7267-X. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum

Buch

Am 30.03.1853 wurde Vincent van Gogh geboren: Jeder verbindet

mit diesem Namen das rührend-romantische Klischee des einsamen

Künstlergenies, das zu Lebzeiten nur ein einziges Bild verkaufen

konnte, unter der Sonne Südfrankreichs wahnsinnig wurde, sich ein

Ohr abschnitt und schließlich aus Verzweiflung selbst erschoss.

Diese Künstlerlegende ist weitgehend reine Erfindung.

Stefan Koldehoff zeichnet die unbekannten Seiten von Leben und

Werk des modernen Van Gogh nach, der konsequent und energisch

seine Kunst entwickelte, unter seinen Künstlerkollegen die höchste

Anerkennung genoss und sich an den Kunstdebatten seiner Zeit

intensiv beteiligte. Er beschreibt, wie vor dem Ersten Weltkrieg

vorsätzlich der uns alle bis zum heutigen Tag begleitende

Van-Gogh-Mythos initiiert wurde, um den Erfolg des dem breiten

Publikum gänzlich unbekannten Malers einzuleiten, und wie dieser

Mythos dann tatsächlich zu einer fast hysterischen Nachfrage auf

dem Kunstmarkt und zu einer beispiellosen Fälschungsaffäre führte.

Mit nie gezeigtem dokumentarischem Material und Abbildungen vieler

fast unbekannter Werke eröffnet Koldehoff einen neuen Blick auf

van Gogh.

"Koldehoffs Buch ist in einer präzisen und verständlichen Sprache

verfasst; stellenweise liest es sich wie ein Kriminalroman. (...)

Es ist erhellend zu verfolgen, wie (er) in seiner

rezeptionsgeschichtlichen Grundlagenarbeit die Mythenschreibung

mit dem kunsthistorischen Skalpell zerlegt. (Frankfurter

Allgemeine Zeitung)

Zum Autor

Stefan Koldehoff, geboren 1967 in Wuppertal, hat nach einem

Studium der Kunstgeschichte, Germanistik und Politikwissenschaft

zunächst als freier Journalist für FAZ, taz und WDR gearbeitet.

Von 1998 bis 2001 war er Redakteur und zuletzt stellvertretender

Chefredakteur des Kunstmagazins ART in Hamburg. Heute arbeitet er

als Kulturredakteur beim Deutschlandfunk in Köln.

Verlagsinformation

|

|

|

Tom Segev: Elvis in Jerusalem. Die moderne

israelische Gesellschaft. Siedler-Verlag 2003 (Überarbeitete

Ausgabe). ISBN: 3-88680-766-5.

|

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum

Buch

In seinen Werken zur Geschichte Israels hat Tom Segev immer wieder

fest verwurzelte Ansichten zu entscheidenden Momenten in der

israelischen Vergangenheit infrage gestellt. In seinem neuesten

Buch, einer prägnanten, scharfsinnigen Streitschrift, wendet sich

Segev dem heutigen Israel zu und fordert lieb gewonnene Annahmen

über die moderne israelische Gesellschaft und ihre ideologischen

Grundlagen heraus.

Untermauert durch persönliche Erfahrungen wie durch verschiedenste

Ausdrucksformen der israelischen Massenkultur – Shopping-Malls,

Fast Food, Kunst, Fernsehen, religiöser Kitsch –, kommt der Autor

zu einer provozierenden Schlussfolgerung: Die weitgehende

Amerikanisierung des Landes, von den meisten beklagt, hatte einen

ausgesprochen positiven Einfluss. Denn sie brachte nicht nur

McDavids und Dunkin Donuts, sondern auch Tugenden wie

Pragmatismus, Toleranz und Individualismus mit sich.

Die damit einhergehende Aufweichung der nationalen Identität und

Ideologie, die in den vergangenen zehn Jahren stattfand, könnte

ein Vorbote eines neuen Geistes von Kompromissbereitschaft und

Offenheit sein, so die These des bekannten israelischen

Journalisten. Ob sich dieser Geist angesichts der gegenwärtigen

Krise, in der sich Israelis und Palästinenser auch in

ideologischer Hinsicht verschanzen, durchsetzen kann, welche

Prägung den Terror überdauern wird – Zionismus oder

Amerikanisierung –, wird die Zukunft zeigen. Um zu verstehen, um

welche Positionen gerungen wird, ist Segevs "Elvis in Jerusalem"

ein leicht zugänglicher und elementarer Beitrag.

"Unverzichtbar für jeden, der die gegenwärtigen Ereignisse in

Israel und im Nahen Osten verstehen möchte." (Publishers Weekly)

Zum Autor

Tom Segev schreibt als Kolumnist für "Ha'aretz" und wurde bekannt

mit seinen Büchern zur israelischen Geschichte. Auszeichnung mit

dem National Jewish Book Award. Der Autor lebt in Jerusalem.

Verlagsinformation |

|

|

Dirk Kurbjuweit: Unser effizientes Leben.

Die Ich-AG und ihre Folgen. Rowohlt-Verlag 2003. ISBN:

3-498-03510-X. |

|

mehr Infos

bestellen |

Zum

Buch

Das Effizienzprinzip hat einen Namen: McKinsey. Die weltweit

operierenden Unternehmensberater sind die Speerspitze eines

umfassenden Wirtschaftlichkeitsdenkens, das längst alle unsere

Lebensbereiche durchdringt: Politik und Wirtschaft, Religion und

Kultur, Medizin und Gentechnik. Wie sieht sie aus, die

"McKinsey-Gesellschaft"? Was ist ihr Menschenbild? Wer sind ihre

Propheten und was treibt sie an?

Dirk Kurbjuweit porträtiert mit genauem Blick für Typisches und

Details die Macher und ihre Jünger von Jürgen Kluge über Friedrich

Merz bis hin zu jenem Pfarrer, der sich der "spirituellen

Marktwirtschaft" öffnet. Und er beschreibt anschaulich, wie das

Prinzip McKinsey uns alle immer mehr verwandelt. Eine geschlossene

Gesellschaft von Hochleistungsmenschen scheint am Horizont auf.

Und die Frage wird unausweichlich: Wollen wir das wirklich?

Zum Autor

Dirk Kurbjuweit, geboren 1962, ist Journalist und Buchautor.

Nach einem Studium der Volkswirtschaft war Kurbjuweit von 1990 bis

1999 Redakteur bei der ZEIT. 1999 wechselte er zum SPIEGEL, wo er

seit 2003 stellvertretender Büroleiter in Berlin ist. 1998 und

2002 jeweils Auszeichnung mit dem Egon-Erwin-Kisch-Preis.

Mehrere Buchveröffentlichungen.

Verlagsinformation |

|

|

Abel Paz: Durruti. Leben und Tode des

spanischen Anarchisten. Edition Nautilus 2003 (3. Auflage). ISBN:

3-89401-411-3. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Abel Paz beschreibt in seiner Biographie Buenaventura Durruti,

eine der legendären Gestalten des 20. Jahrhunderts, dessen

aufrührerisches Temperament ihn zu einem der gefürchtetsten

Aktivisten auf der iberischen Halbinsel machte. Paz' Buch führt in

Fabriken, Gefängnisse, abgelegene Dörfer und Verbannungsorte,

zeigt das Alltagsleben Durrutis und seiner Kampfgefährten,

schildert ihre Vorstellungen und Diskussionen, lässt die ganze

dramatische Atmosphäre von Streiks, Aufständen und verzweifelten

Aktionen intensiv vor dem Leser erstehen.

Schließlich beschreibt und analysiert der Autor jenen "kurzen

Sommer der Anarchie" (Enzensberger) innerhalb des spanischen

Bürgerkriegs (1936–1939) in den selbstverwalteten Fabriken und

landwirtschaftlichen Kollektiven. Abel Paz, der aktiv am

Bürgerkrieg teilnahm und mehr als zehn Jahre in Francos KZs und

Gefängnissen inhaftiert war, hat eine europäische Geschichte

aufgezeichnet, die den kämpferischen Willen zur sozialen und

ökonomischen Freiheit repräsentiert. "Durruti"

–

Eine Biografie über einen unbeugsamen Rebellen, die einem großen

Abenteuerroman in nichts nachsteht.

"Abel Paz ist eine sachliche und zugleich aufregende Analyse

gelungen, ohne dass er vergessen hat, auf welcher Seite er stand

und heute immer noch steht. Sein Bericht über Durrutis Leben und

Tod sollte nicht nur aus historischem Interesse gelesen werden."

(Elke Schubert, DIE ZEIT)

"Zu diesen leidenschaftlichen, mit Herzblut geschriebenen Büchern

gehört die Lebensgeschichte des Buenaventura Durruti von seinem

fünfundzwanzig Jahre jüngeren compañero Abel Paz. Es ist ein

sympathisches und vor allem notwendiges Buch." (Anica Falica,

Frankfurter Rundschau)

Zum Autor

Abel Paz, geb. 1921 in Almería, lebt in Barcelona. 1935 trat er

als Lehrling in einer Textilfabrik der anarchistischen

Gewerkschaft CNT bei. An den Kämpfen in Barcelona seit 1936 aktiv

beteiligt. 1939 nach Frankreich ins Exil, mit anderen

Spanienkämpfern im Konzentrationslager. 1942 Mitglied der

libertären Guerilla gegen die Militärdiktatur in Spanien.

Gefangenschaft und erneute Emigration nach Frankreich bis 1977.

Verlagsinformation |

|

|

Nikolai P. Anziferow: Die Seele

Petersburgs. Aus dem Russischen von Renata von Maydell. Mit

einem Vorwort von Karl Schlögel. Hanser-Verlag 2003. ISBN:

3-446-20317-6. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Sankt Petersburg entdecken mit den Augen der Dichter! Von Puschkin

über Gogol und Lermontow bis zur Achmatowa hat diese Stadt die

größten Autoren Russlands zu Gedichten und Erzählungen inspiriert.

Nikolai Anziferow, unvergleichlicher Chronist Petersburgs, folgt

auf der Suche nach der Seele seiner Stadt der Literatur ebenso wie

seiner eigenen Beobachtungsgabe. 1922 erschienen und jetzt zum

ersten Mal ins Deutsche übersetzt, ist das Buch eine Entdeckung

für Liebhaber der russischen Literatur und für alle, die

Petersburg bereisen möchten.

Verlagsinformation |

|

|

Umberto Eco: Die Bücher und das Paradies.

Über Literatur. Aus dem Italienischen von Burkhart Kroeber.

Hanser-Verlag 2003. ISBN: 3-446-20313-3. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Ohne Bücher kein Paradies

–

niemand weiß das besser als Umberto Eco: so schreibt er fesselnd

und gelehrt über sein ureigenstes Thema: die Literatur, die

Phantasie und das Erzählen. Von Don Quixote, von einer Lesart von

Dantes Paradies oder von den Paradoxien von Oscar Wilde handeln

seine Aufsätze. Und manchmal nimmt Eco sein eigenes Werk und sein

eigenes Erzählen zum Bezugspunkt seiner Überlegungen und wirft

damit ein deutliches Licht auf sein eigenes Schreiben.

Zum Autor

Umberto Eco wurde 1932 in

Alessandria geboren und

lebt heute in Mailand. Er studierte Pädagogik und Philosophie und

promovierte 1954 an der Universität Turin. Anschließend arbeitete

er beim Italienischen Fernsehen und war als freier Dozent für

Ästhetik und visuelle Kommunikation in Turin, Mailand und Florenz

tätig. Seit 1971 unterrichtet er Semiotik in Bologna. Eco erhielt

neben zahlreichen Auszeichnungen den Premio Strega (1981) und

wurde 1988 zum Ehrendoktor der Pariser Sorbonne ernannt.

Er verfasste

zahlreiche Schriften zur Theorie und Praxis der Zeichen, der

Literatur, der Kunst und nicht zuletzt der Ästhetik des

Mittelalters. Seine Romane

"Der Name der

Rose" und

"Das Foucaultsche

Pendel" sind Welterfolge geworden.

Verlagsinformation |

|

|

Markus Klein/Jürgen W. Falter: Der lange Weg

der Grünen. Eine Partei zwischen Protest und Regierung. C.H.

Beck-Verlag 2003. ISBN: 3-406-49417-X. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Die Grünen haben sich seit den frühen 1980er-Jahren von einer

systemkritischen sozialen Bewegung zu einer staatstragenden

Regierungspartei gewandelt. Das Buch zeichnet diesen Prozess nach

und untersucht erstmals dessen Auswirkungen auf die Wählerklientel

der Partei. Vor dem Hintergrund des Ergebnisses der Bundestagswahl

2002 werden die Zukunftschancen einer Partei diskutiert, die wie

keine andere parteipolitische Skepsis verkörperte und sich

schließlich doch den parlamentarischen Gegebenheiten anpasste. Die

Autoren erörtern unter anderem die Frage, ob dieser

Anpassungsprozess Bedingung des parlamentarischen Überlebens der

Grünen ist.

Zu den Autoren

Jürgen W. Falter

ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Mainz und

durch zahlreiche Veröffentlichungen und Medienauftritte (z.B. bei

Sabine Christiansen) bekannt. Bei C.H. Beck erschien von ihm unter

anderem "Hitlers Wähler" (1991), "Wer wählt rechts?" (1994).

Markus Klein, Dr. rer. pol., ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am

Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung der Universität Köln.

Verlagsinformation

Leseprobe |

|

|

Michael Hauskeller: Ich denke, aber bin

ich? Phantastische Reisen durch die Philosophie. C.H.

Beck-Verlag 2003. ISBN: 3-406-49453-6. |

|

mehr Infos

bestellen

|

Zum Buch

Dieses Buch ist eine Sammlung

philosophischer Merkwürdigkeiten. Davon ist die Geschichte der

Philosophie so reich, dass

man leicht den Eindruck haben kann, diese sei nichts weiter als

eine Unterart der phantastischen Literatur.

Aber phantastisch sind die Ansichten der Philosophen oft nur

deshalb, weil sie Antworten auf Rätsel suchen, die uns, wenn wir

uns näher mit ihr beschäftigen, die Wirklichkeit selbst aufgibt.

Leseprobe

"Wer würde sich schon mit der Philosophie beschäftigen wollen,

wenn sie uns nur das bestätigen würde, was wir ohnehin schon

denken. Was wir von der Philosophie erwarten, ist ja nicht in

erster Linie die Wahrheit, sondern vor allem, dass es ihr gelingt,

unser Denken in Bewegung zu bringen. Das kann sie aber nur, wenn

sie unser vertrautes Bild der Welt erschüttert, wenn sie uns mit

neuen, ungewohnten Perspektiven konfrontiert, die etwas, das wir

bislang geneigt waren für selbstverständlich zuhalten, mit einem

Mal fragwürdig erscheinen lassen. Wer ein Philosoph werden will,

bemerkte darum einmal Bertrand Russell zu Recht, darf sich nicht

vor Absurditäten fürchten." (Michael Hauskeller, aus der

Einleitung)

Zum Autor

Michael Hauskeller, geboren 1964, studierte Philosophie in Dublin,

Berkeley und Bonn und lehrt derzeit an der Universität Darmstadt.

1997 erhielt er den Schopenhauer-Preis. Zahlreiche

Veröffentlichungen zur Naturphilosophie, Ethik, Ästhetik und

Geschichte der Philosophie

–

u.a.: "Alfred North Whitehead zur Einführung", "Was das Schöne

sei", "Atmosphäre erleben. Philosophische Untersuchungen zur

Sinneswahrnehmung".

Verlagsinformation

|

|

|